作者:芯芯

OpenAI 的 Vibe Coding 梦破灭了。

当地时间 7 月 11 日,谷歌 DeepMind 被爆成功「收编」AI 初创公司 Windsurf 的核心团队,就在前不久,OpenAI 还在和 Windsurf 谈判 30 亿美元收购,极客公园还在播客中大聊特聊,没想到双方的合作并未达成,反而让谷歌补充了 AI 血液。

根据报道,谷歌将付出 24 亿美元(约人民币 170 亿元)的许可费和补偿金,换来 Windsurf 团队联创 Douglas Chen 和部分高级研究院加入谷歌,帮助后者在 AI 编程上的项目。同时,Windsurf 将保持独立运营,并仍可将技术授权给其他公司 。

熟悉的配方,熟悉的味道。

就在一个月之前,Meta 做了类似的事—— Meta 斥巨资收购了 Scale AI 近一半股份,并顺势把其年轻的 CEO 拉来做自己的首席 AI 官 。

无论是 Meta、谷歌、苹果,还是马斯克的 xAI,如今都在抢人,要么整体收编明星初创团队,要么直接从 OpenAI、Anthropic 那里「撬墙角」。

各大巨头用上千万美元、上亿美元的薪酬包诱惑,短时间内「爆破式」挖角对手的团队,CEO 们亲自打电话、组局,或者投资收购公司,只为拿下几个创始人和技术骨干,被挖角的对手则被迫用更高的留任奖金来「止血」留人。

可以说,硅谷的「AI 人才争夺战」已经打到癫狂,99% 的钱最后流向了 1% 的顶尖 AI 人才。

01 Meta 疯狂撒币,挖空友商

在所有巨头中,Meta 和扎克伯格的挖角风格可能是最高调、激进的。

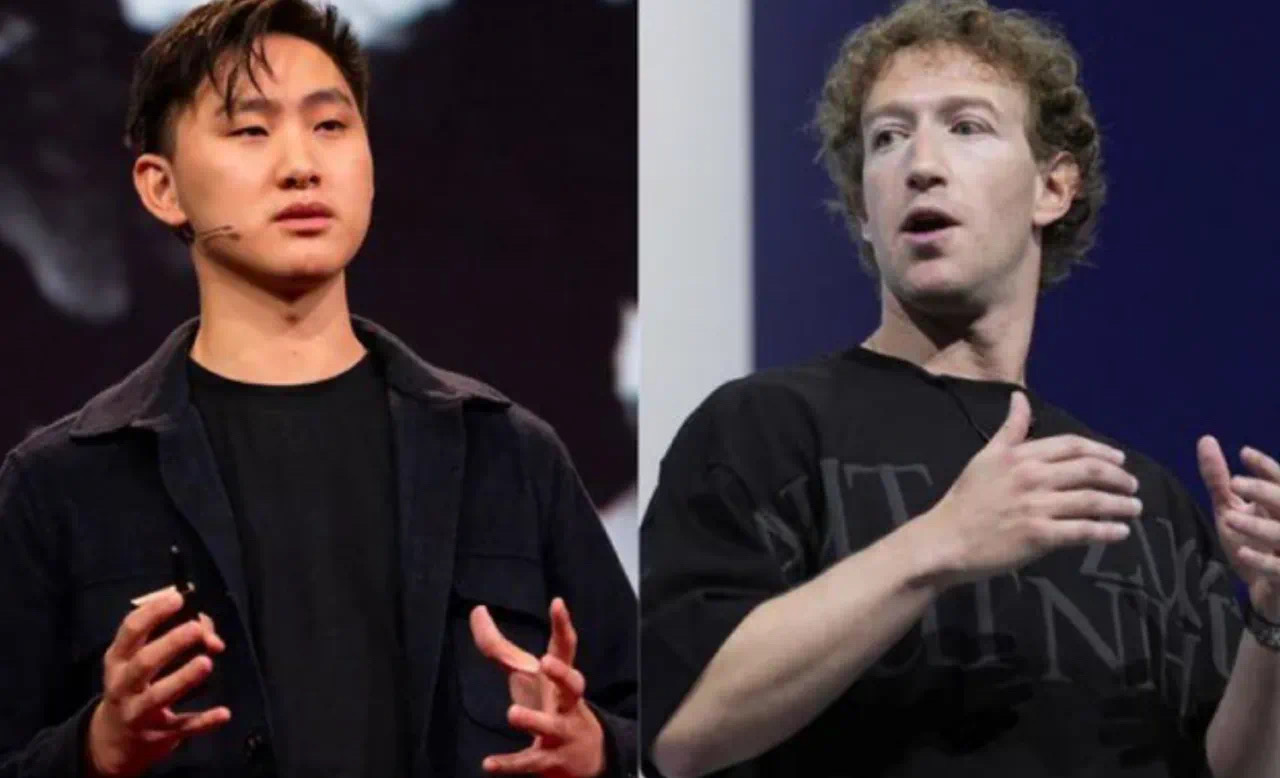

今年 6 月,Meta 重组 AI 团队,官宣成立「超级人工智能实验室」,并斥资 143 亿美元买下数据标注初创公司 Scale AI 49% 的股份,直接把这家公司年轻的 CEO Alexandr Wang 任命为 Meta 的首席 AI 官,堪称「买公司送高管」。

Alexandr Wang 与扎克伯格|图片来源:网络

除了通过投资公司来「买人」,Meta 对单个人才的报价同样毫不手软,尤其瞄准了 OpenAI 和谷歌的顶级研究员,还有苹果和 Anthropic。

本来,那些人动辄年薪数百万、数千万美元,还有股票期权,已经算业内顶流。Meta 为了挖走 OpenAI 的核心成员, 不惜开出「4 年 3 亿美元」级别的「大包」,第一年就能行权一大笔股票,兑现 1 亿美元 。虽然 Meta 声称这些极端报价仅限于「少数领导职位」,但在科技圈也算闻所未闻。

与之相对应的,拥有顶级 AI 模型的 OpenAI 成了最大的被挖角目标,可以说人才流失严重,几乎变成「AI 人才超市」,由各大巨头扫货,Meta 至少重金挖走了 7 名 OpenAI 的顶尖研究人员和模型开发人员。

OpenAI 的一位高管形容,被 Meta 挖人就像「有人闯入我们家偷了东西」。Sam Altman 当然也感觉到情况不妙,但声称 OpenAI「最好的」员工并没有被挖走。

「Meta 开始给我们团队里的很多人开出巨额合同,」Sam Altman 今年 6 月在他兄弟的播客节目里说,「比如每年 1 亿美元的签约奖金,比这还多的薪水」「但至少到目前为止,在我们最好的员工里,没有任何人决定接受他的条件。」Meta 据称曾试图挖走 OpenAI 的其中一名首席研究员,以及谷歌的 AI 架构师,然而,这两次尝试都未能成功。

Sam Altman 还讽刺称,Meta 执迷于为员工提供高薪,而不是实现 AGI 的使命,这可能无法创造「良好的文化」。

Sam Altman 在播客节目中谈及 Meta 挖角事件|图片来源:网络

即便如此,除了用所谓的「文化」「愿景」留人,OpenAI 还是得在挖角大战中付出代价,需要调整薪酬,给一些员工开出 100 万至 200 万美元的留任奖金,并附送更多股权,作为忠诚奖励,说服关键研究人员在收到外部报价后留下来。据称,过去两年发生的董事会危机、组织动荡对 OpenAI 员工的归属感也有一定影响,让一些对手和猎头觉得「从 OpenAI 挖人更容易」。

不过,OpenAI 也不是被动挨打,一直在挖人,或者反挖,不仅从 Meta 挖回一名研究员, 还从马斯克的 xAI 和特斯拉挖走了高级 VP 和多名核心工程师,其中部分人参与过马斯克旗下超级计算机 Colossus 的构建 。马斯克和 Sam Altman 早就因路线分歧撕破脸,目前甚至还在互相起诉。

在这样的薪酬环境下,连一向高冷的苹果也不得不改变作风。苹果原本因为保密文化不鼓励研究员发表论文,导致很难吸引 AI 顶尖学者。与之相比,谷歌、Meta 和微软等公司长期以来都允许研究人员发表论文和开源一些工具,这可以增加他们的影响力。到了 2025 年,苹果似乎开始放松一些限制,大举投资内部大模型项目。

即便如此, 苹果负责基础模型研究的主管仍被 Meta 以超过 1 亿美元的「大包」挖走,这笔薪酬传闻甚至超过了除 CEO Tim Cook 之外的所有苹果高管 ,苹果并未尝试反挖或匹配 Meta 的报价。

为了抢 AI 人才,一些公司也在调整措施,缩短行权期限,例如,谷歌将部分 AI 招聘的行权期限从 4 年缩短为 3 年,以提高薪酬吸引力。数千万美元的签约奖金也并不罕见。

另外值得注意的是,巨头们开出的并非单纯的高薪,还包括股票和一次性签约奖金。一些 offer 据称带有「爆炸期限」——24 小时内签字,否则作废。

当下,整个硅谷 AI 圈里,一些履历就像转会市场:在谷歌干过、去 OpenAI 升级、再被 Meta 挖走,以后说不定干脆自己开个新公司,靠之前的履历拿上亿融资。当然,也有的人选择反复横跳,例如,一名被 xAI 挖走的工程师在不到一年的时间里就回到了 OpenAI。也有的选择拒绝 Meta 的高薪包裹,单纯因为不想「卷」。

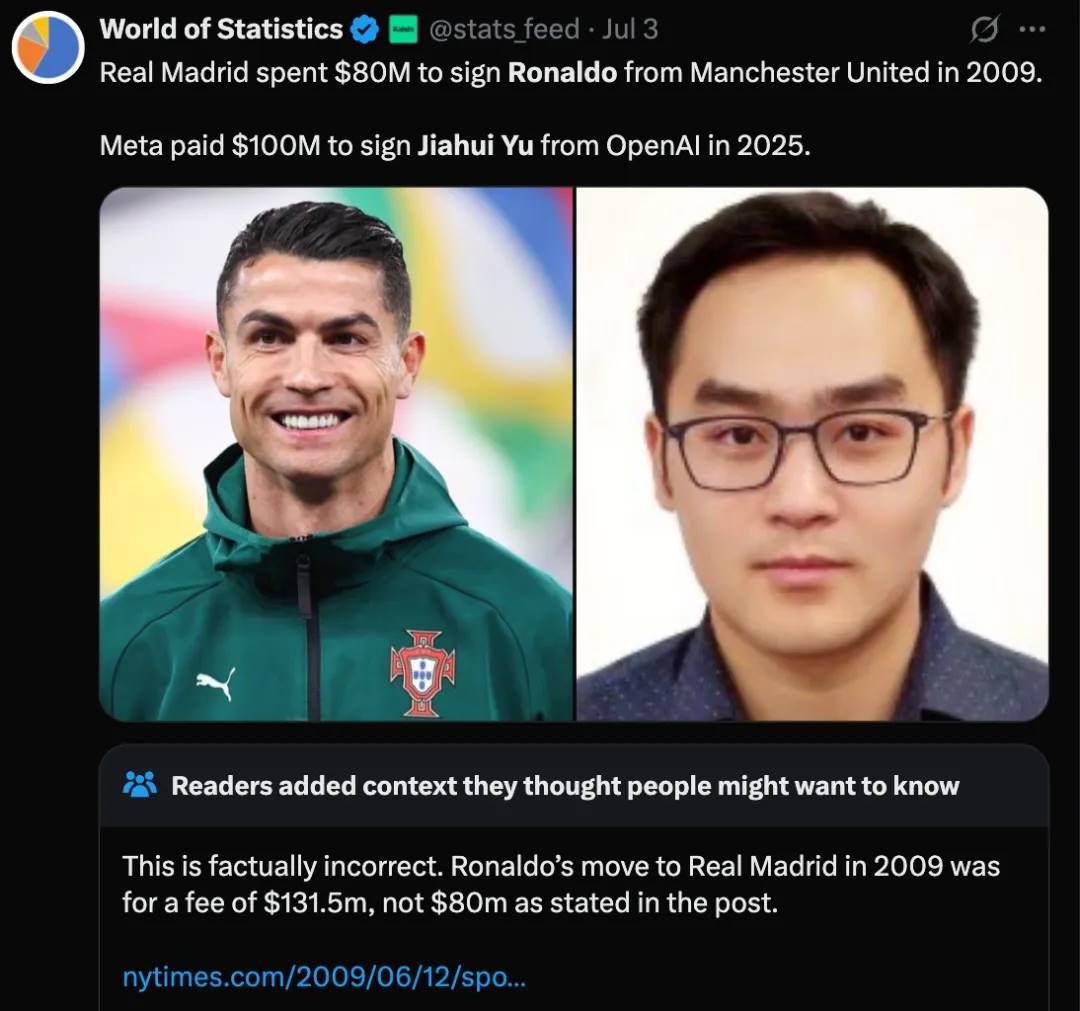

由于 Meta 将签约费打到了「职业球星」级别,一张将一名华人 AI 研究员与足球巨星 C 罗并排的图片,附上他们的签约身价对比,甚至成为科技圈流传的热梗。

网友将华人 AI 研究员与 C 罗对比|图片来源:X

02 华人面孔成「香饽饽」

在这场巨头挖角大战里,如果你留意他们的名字,或者姓氏,可以发现不少华人。

比如,前面图中与 C 罗并排的余嘉辉(Jiahui Yu)就是华人,中科大少年班出身,曾在谷歌 DeepMind 工作,领导过 Gemini 多模态项目,后加入 OpenAI 参与 GPT-4o、GPT-4.1、o3、o4-mini 等模型的开发,然后才被 Meta 重金挖走。

苹果被 Meta 挖走的也是一名华人,叫彭若明(Ruoming Pang),Meta 为了挖他,据称开出了超过 2 亿美元的总包。彭若明在苹果工作了 4 年,负责苹果人工智能/机器学习的基础模型团队,该团队主要研发支撑 Apple Intelligence 的基础模型。

在苹果工作之前,彭若明还曾在谷歌工作长达 15 年,期间参与语音识别研究和产品开发,联合开发了 Babelfish/Lingvo 深度学习框架和 Tacotron 2 语音合成系统,是谷歌全球授权系统 Zanzibar 的联合创始人和技术负责人。

彭若明(Ruoming Pang)|图片来源:其 X 账户

除了彭若明,Meta 的华人挖角名单里,还有好几位前 OpenAI、谷歌华人研究员,他们之前在 OpenAI、谷歌时参与的,是 GPT-4、Gemini、o-series 等最前沿的大模型版本开发。

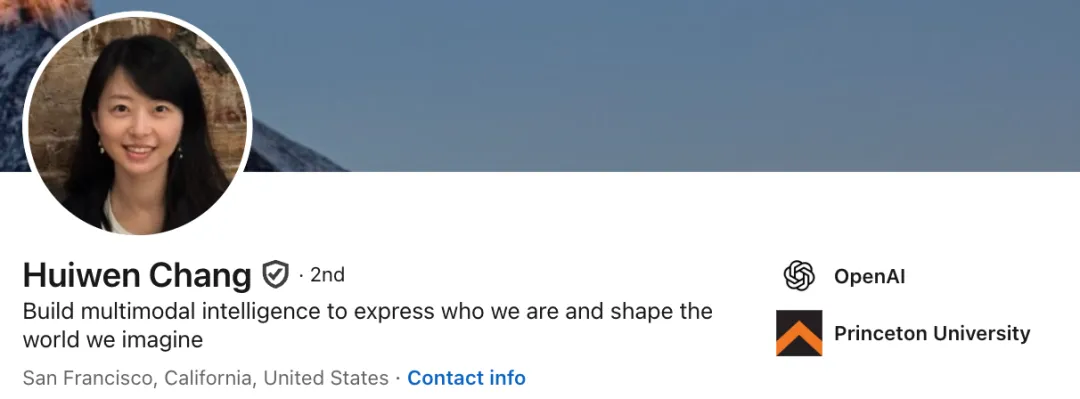

比如,常慧文(Huiwen Chang)是清华大学姚班的毕业生,在普林斯顿大学获得博士学位,在谷歌担任研究科学家四年多,发明了 MaskGIT 和 Muse 架构,于 2023 年加入 OpenAI,参与开发了 GPT-4o 的图像生成系统,在多模态 AI 模型方面有贡献。

常慧文(Huiwen Chang)|图片来源:Linkedin

又比如,任泓宇(Hongyu Ren)本科毕业于北京大学,博士毕业于斯坦福大学,曾在微软、英伟达、谷歌和苹果实习,加入 OpenAI 后,负责后训练团队,专注语言模型训练优化,是 GPT-4o mini、o1-mini 等模型的开发者之一。

任泓宇(Hongyu Ren)|图片来源:其个人网站

还有 Ji Lin,本科毕业于清华大学,博士毕业于麻省理工学院(MIT),于 2023 年加入 OpenAI 担任技术团队成员,参与开发过 GPT-4o、GPT-4.1、GPT-4.5、图像生成系统(4o-imagegen)以及 Operator reasoning stack。

被 Meta 从 OpenAI 挖角的 Ji Lin|图片来源:其个人网站

2025 年 7 月,谷歌宣布将聘请 AI Coding 初创公司 Windsurf 首席执行官、联合创始人以及部分研发员工,将他们纳入谷歌 DeepMind 团队,阻止了 OpenAI 对 Windsurf 的收购计划。

其中,被谷歌打包招进来的 Windsurf 联合创始人 Douglas Chen 也是华裔面孔,毕业于麻省理工学院(MIT),曾在 Meta 和 Facebook 担任机器学习工程师。

Windsurf 联合创始人 Douglas Chen|图片来源:Linkedin

苹果同样在 AI 方面倚重部分华人。彭若明出走后,苹果很快提拔了另一位华人工程师陈志峰接手,继续负责 Apple Intelligence 背后的大语言模型研发与部署。

华人面孔的密度之高不是偶然。据一些智库对全球顶级 AI 会议论文作者的分析, 在美国顶尖 AI 研究人员中,超三成拥有中国背景,比例甚至略高于美国本土出身的研究人员 。

马斯克对华人工程师的倾向也很明显,其团队合照总有很多华人面孔,甚至 xAI 创立时,12 位创始研究员里有 5 位是华人——Tony Wu、Jimmy Ba、Greg Yang、Zihang Dai、Guodong Zhang,不少人曾在谷歌或 DeepMind、OpenAI 实习或工作过。有时人们打趣「 大半个 xAI 是中国人 」并不为过。

在 Grok 4 的直播发布会上,坐在马斯克旁边频繁露脸的就是吴怀宇(Tony Wu),现在身份是 xAI 的联合创始人,曾在谷歌 DeepMind、OpenAI 实习,在斯坦福做过博士后,同时在谷歌工作过一段时间。

马斯克和 Tony Wu(右)|图片来源:xAI

今年甚至还有一个流行说法,时不时就会被科技圈调侃转发:「AI 大战就是在美国的中国人 VS 在中国的中国人」。

03 边裁边挖 99% 的钱,流向 1% 的人?

不过,在风光无限的天价合同背后,也藏着另一个群体的焦虑,因为这场挖角大战,可能只针对金字塔尖的 1%,剩下的 99% 呢?

虽说就连「普通」的 AI 资深工程师,有的也能拿到 100 万到 150 万美元年包,比传统软件岗位高出两三倍。Levels.fyi 平台数据显示,Meta 的 E7 级别 AI 工程师平均年包可以逼近 154 万美元,这个价码哪怕在硅谷也算是上游。

但对很多硅谷程序员来说,AI 的崛起和巨头的抢人大战带来的不仅是羡慕,还有切实的危机感:一边是 Meta、OpenAI、Google 等巨头正以数千万、乃至数亿美元级签字费、年薪争抢顶尖 AI 科学家,AI 大牛拿着天价合同、享受九位数待遇; 另一边则是普通工程师担心被裁、价值被边缘化 。

「一边是看着各路 LLM 大牛拿大包,一边是普通牛马整天担心被裁。」有人在硅谷码农聚集的论坛发帖如此称,类似这样主题的帖子不在少数,遍布各种硅谷科技圈社交网络平台。

而巨头们的确在「边裁边挖」。Meta 这几年起码裁了几万人,尤其是非 AI 项目的员工,实行「末位淘汰制」,今年被硅谷华人码农圈戏称为「鱿鱼厂」;谷歌同样持续优化,甚至启动「自愿离职补偿计划」,将资源投向 AI 项目;亚马逊去年裁员超过 2 万人,今年初再裁减数十个企业岗位,3 月开始重组 AWS 相关部门。

2025 年 7 月,微软宣布再次裁员数千人,主要集中在工程师岗位,其中硅谷本地就有上百个软件工程职位被砍,部分理由是 AI 提高了生产效率。

微软 CEO 纳德拉|图片来源:微软

微软 CEO 纳德拉在 2025 年公开表示,微软内部已有 20% 至 30% 的代码由 AI 生成。类似情况出现在其他企业,比如,Salesforce 高管也称,公司内部约 20% 的代码由 AI 生成,AI 让工程团队生产力提升超过 30%,因此减少了程序员招聘。

一些硅谷软件工程师认为,随着 AI Coding 效率提高,普通软件工程师的生存反而「越来越难」。有人还认为,目前 99% 的钱流向了 1% 的顶尖 AI 人才,AI 本身岗位不多,程序员开发的 AI 取代了很多岗位,最后可能会革了自己的命。

硅谷的 AI 抢人大战,不只是巨头之间的零和游戏。无论是 AI 人才、普通软件工程师、还是硅谷巨头,现在都不得不接受这种高流动性和短期主义,以及一个现实:

大量的钱、更多的钱,都只流向 AI 。

免责声明:本文章仅代表作者个人观点,不代表本平台的立场和观点。本文章仅供信息分享,不构成对任何人的任何投资建议。用户与作者之间的任何争议,与本平台无关。如网页中刊载的文章或图片涉及侵权,请提供相关的权利证明和身份证明发送邮件到support@aicoin.com,本平台相关工作人员将会进行核查。