作者:arndxt

编译:Tim,PANews

在过去的几个月里,我的立场发生了明显的变化:

- 悲观到极致反而看涨(过度的悲观情绪往往为市场反弹埋下伏笔)

- 悲观到开始担忧宏观金融市场正变得脆弱。

我认为宏观波动不是由一个因素引起的,而是因为存在5个相互强化的正反馈现象:

1.政策失误的风险正在上升,美联储在经济数据不确定和明显放缓迹象显现之际收紧金融环境。

2.AI行业与科技巨头正从“现金充裕”转向“杠杆驱动增长”,这将风险本质从纯粹的股价波动,迁移至更为熟悉的债务周期困局。

3.私人信贷与贷款估值开始出现分化。基于模型估值的压力潜在迹象已初步显现,这一令人担忧的早期信号正在显现。

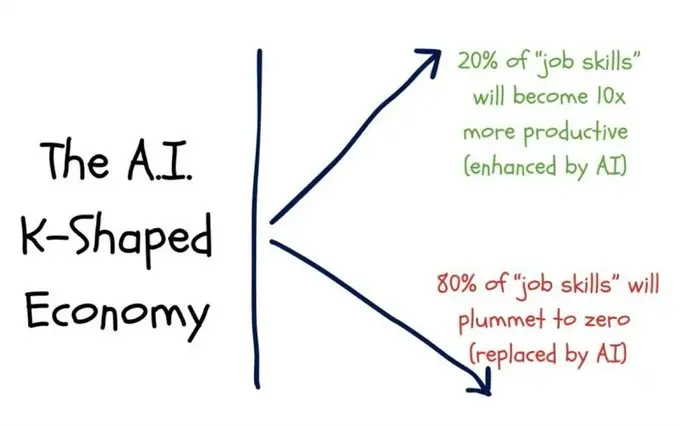

4.K型经济正日益固化,逐渐成为一个政治问题。对越来越多的人来说,社会共识不再可信,这个问题终将体现在国家政策上。

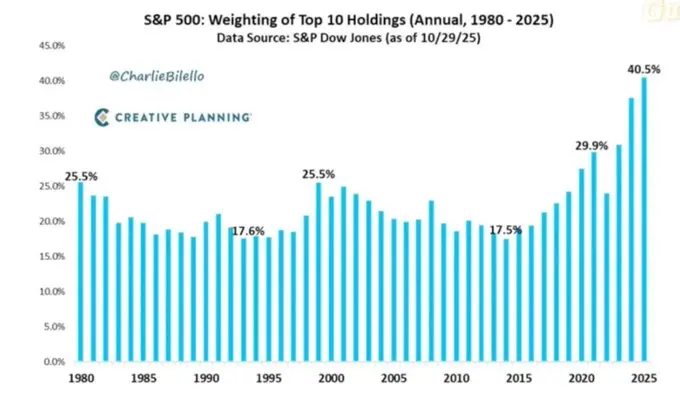

5.市场集中已成为系统性弱点。当指数中约40%的份额实际由少数几家具有地缘政治与杠杆敏感性的垄断型企业掌控时,这就超越了单纯的增长叙事,转而成为国家安全和政策调控的目标。

基本假设情形可能仍是政策制定者最终会"重蹈覆辙":向金融体系重新注入流动性,通过维持资产价格来支撑经济直至下一轮政治周期。

然而与标准的托底策略不同,这条政策路径显得更加崎岖不平:更依赖信贷驱动,且伴随更多政治不稳定因素。

1.宏观立场

在当前周期的大部分时间里,采取"谨慎看跌"的立场是合理的:

- 通胀虽高但已开始放缓。

- 政策仍总体宽松。

风险资产估值偏高,但回调时往往有流动性支撑。

现如今,有几个因素已经改变:

- 美国政府停摆:我们经历了长期的政府停摆,这打乱了关键宏观数据的发布并影响了其置信度。

- 统计不确定性:高级官员们自己承认联邦统计机构遇到困境,意味着关系到数万亿美元的头寸受到影响。

- 鹰派转向与经济疲软:在当前背景下,美联储却在利率预期和资产负债表两方面转向更鹰派的政策基调,尽管前瞻指标恶化却依然收紧金融环境。

换句话说,当前宏观环境正在模糊性和新增压力中收紧,而非远离这些风险。这构成了截然不同的风险图谱。

2.在迷雾中实施的政策紧缩

核心问题并非仅仅在于政策趋紧,而在于其趋紧的具体领域和方式:

- 数据迷雾:政府停摆后,关键数据(通胀、就业)的发布出现延迟、失真或受到质疑。美联储的官方"仪表盘"恰恰在最关键的时候变得不再可靠。

- 利率预期:尽管前瞻性指标显示明年初通胀将持续放缓,但由于美联储官员近期言论偏向鹰派,市场对近期降息的概率预期已出现回调。

- 资产负债表:即使政策利率维持不变,美联储在量化紧缩过程中保持缩表,并倾向于将更多长期债券转由私营部门承担,这种立场本质上会对金融状况产生紧缩效应。

从历史经验来看,美联储的政策失误往往源于时机把握失当:无论是政策收紧还是放宽,常常行动过慢。

我们可能会重复历史:在增长放缓且数据不明朗时收紧政策,而非先发制人地放宽政策。

3.AI与大型科技股已转向杠杆驱动型增长

第二个结构性转变在于AI企业和大型科技公司的基本面变化:

过去十年间,核心的”美股七姐妹"实质上扮演着类债券的权益资产角色:它们拥有主导性优势、巨额自由现金流、大规模股票回购计划以及可控的净杠杆水平。

过去两三年间,这些自由现金流被大规模重新投入AI资本支出:数据中心、芯片及基础设施。

当前我们正进入一个新阶段,AI的增量资本支出越来越多地通过发行债务来提供资金,而不仅仅是依靠内部产生的现金流。

影响:

- 信用利差和信用违约互换(CDS)开始出现波动。随着为AI基础设施融资导致杠杆率上升,甲骨文等企业的信用利差正在扩大。

- 股票波动已非唯一风险。在一些曾被视为“无懈可击”的行业,我们正开始看到经典信贷周期的迹象。

- 市场结构放大了这一风险。这些企业在主要指数中占比过高,它们从"现金牛"向"杠杆增长型"企业的转变,正在改变整个指数的风险结构。

这并不意味着人工智能“泡沫”已经结束。如果回报真实且持久,债务融资的资本支出便是合理的。

但这确实意味着误差边际更小,尤其是在利率上升和政策收紧的背景下。

4.信贷和私募市场出现早期断层线

在公开市场的平静表面之下,私募信贷已初现承压迹象:

同一笔贷款被不同管理机构标出显著不同的估值(例如一家标价70美分/美元,另一家标价约90美分/美元)。

这种分歧是模型计价与市场计价之争的经典前兆。

这种模式与以下情况如出一辙:

- 2007年:不良资产持续攀升且信用利差逐步扩大,而股票指数却相对平稳。

- 2008年:曾被视作现金等价物的市场(如拍卖利率证券)骤然失灵。

还需注意:

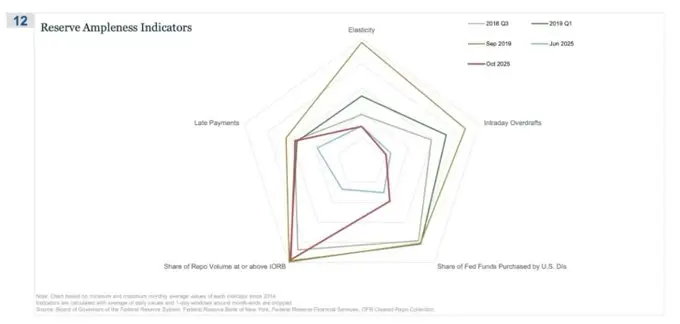

- 美联储的储备金开始回落。

- 政府内部逐渐意识到,可能需要某种形式的重新扩表,以防止流动性机制问题。

这并不必然导致危机。但它与当前体系的状态相符:信贷正在悄然收紧,而政策仍被框定在“数据依赖”的框架内,而非采取先发制人的行动。

“储备金不再充裕”的信号在回购市场最先显现。

在这张雷达图中,"达到或超过IORB利率的回购交易占比"是最明确的信号,表明我们正悄然退出真正的充足准备金制度。

在2018年第三季度及2019年初,这种压力尚处于可控状态:充裕的准备金使得大部分担保融资交易的利率稳定维持在准备金余额利率(IORB)下限下方。

截至2019年9月回购市场危机爆发前夕,这条利率曲线已明显偏离:越来越多回购交易以持平或高于准备金余额利率的水平成交,这正是抵押品与准备金匮乏的典型征兆。

现在来看2025年6月与10月的对比情况:

浅蓝色线(6月)仍安全位于区间内,但2025年10月的红线向外延伸至2019年走势附近,显示逼近政策利率底部的回购交易比例正在上升。

换言之,由于银行准备金不再充裕,交易商和银行正在推高隔夜融资报价。

结合其他轮辐指标(日内透支增加、美国存款机构的美联储资金购买规模上升、延迟支付小幅走高),这些迹象共同传递出了明确信号。

5.K型经济正在成为政治变量

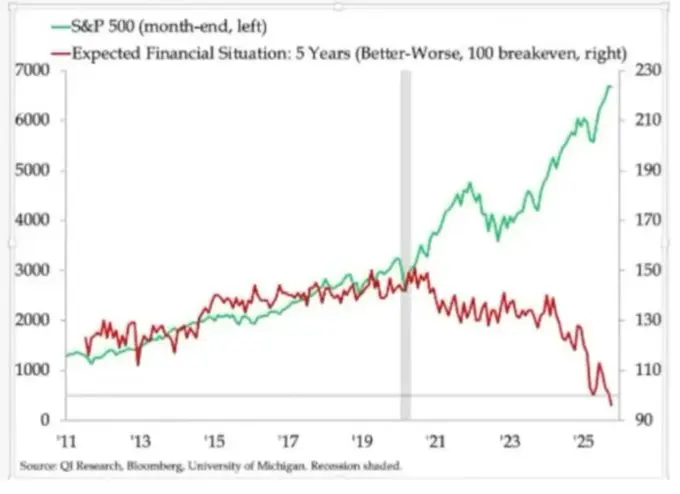

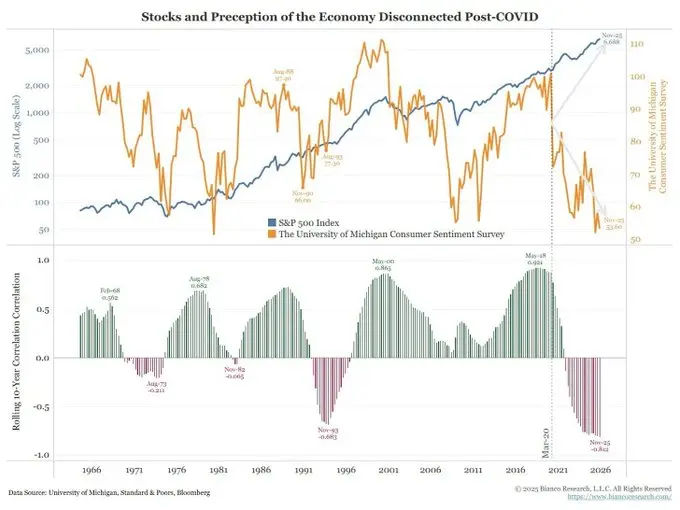

在我看来,我们一直称之为"K型"的经济分化现已成为一个政治变量。

家庭预期呈现两极分化。长期财务展望(如五年预期)显示出显著差距:部分群体预期稳定或改善,另一部分群体则预期急剧恶化。

现实压力指标亮起红灯:

- 次级汽车贷款借款人的逾期率正在上升。

- 购房时间点不断延后,首次购房者的平均年龄已逼近退休年限。

- 多个市场的青年失业率指标正逐渐攀升。

对越来越多的人而言,当前体制不仅存在"不公",更已趋于失灵:

- 他们既无资产积累,又面临工资增长停滞,几乎无望参与通胀带来的财富分配。

- 人们普遍认同的社会共识:"努力工作、谋求进步、积累财富与保障",这一切正在逐渐瓦解。

在这种环境下,政治行为开始改变:

- 选民们不再选择当前体系的“最优管理者”。

- 他们越来越倾向于支持左翼或右翼的极端候选人,因为对其而言潜在损失似乎有限:"局面再坏也坏不到哪儿去了"。

未来税收、财富再分配、监管及货币支持政策的制定,都将在这一大背景下展开。

这对市场而言,绝非一般的中性事件。

6.高集中度成为市场和政治的系统性风险

美股主要市值集中在少数几家公司手中。但鲜少讨论的是其系统性与政治影响:

目前,前10大公司约占美国主要股指40%的比例。

这些公司具有以下特征:

• 是养老金、401(k)退休计划及个人投资组合的核心持仓

• 对人工智能的依赖度持续提升

• 在多个数字领域实际形成垄断格局

这由此带来了三重交织的风险:

- 系统性市场风险:当这些龙头企业受到盈利、监管或地缘政治冲击时,风险将通过家庭财富体系迅速传导至整个市场。

- 国家安全风险:当国家财富与生产力核心过度集中于少数具有外部依赖的企业时,这些企业便成为国家战略的脆弱环节。

- 政治风险:在经济K型分化、民粹主义抬头的环境中,这些企业极易成为社会不满情绪的焦点,具体表现为

- 面临更高税率、暴利税与股票回购限制

- 遭受反垄断驱动的拆分压力

- 受到严格的AI及数据监管约束

换言之,这些企业不仅是增长引擎,更是潜在的政策调控目标,且成为后者的可能性正与日俱增。

7.比特币、黄金与“完美对冲”说法的失败(目前来看)

身处政策失误风险、信贷压力及政治动荡交织的环境下,人们或许认为比特币会作为宏观对冲工具而不断上涨,但现实却截然不同:

- 黄金正展现出传统危机对冲工具的特质:稳步走强、波动平缓,在投资组合中的配置价值日益凸显。

- 比特币的交易逻辑更趋近于Beta风险资产:与流动性潮汐高度捆绑。对杠杆及结构化产品异常敏感。资深长期持有者正趁当前环境抛售离场。

最初的去中心化、货币革命叙事在理论上依然引人入胜,但实践中却面临挑战:

- 当前市场的主导资金流已高度金融化:收益策略、衍生品交易与做空波动率行为十分普遍。

- 比特币的实际表现更接近科技股Beta,而非中性、稳健的对冲工具。

我仍然认为存在一种合理的可能性,即2026年将成为比特币的一个重要转折点(下一个政策周期、下一轮刺激措施,以及对传统资产信任度的进一步减弱)。

但投资者应认识到,在当前阶段,比特币并未提供许多人期待的对冲属性。它同样是我们担忧的流动性系统的一部分。

8.展望2026:一个可行的发展框架

对当前环境的一个有益思考框架是:这是一场有管理的泡沫释放,旨在为下一轮刺激政策腾出空间。

其剧本可能如下:

- 2024年至2025年中期:有控制的政策紧缩与压力期

- 政府停摆与政治失调引发周期性拖累。

- 美联储在言论和资产负债表操作上偏向鹰派,从而收紧金融环境。

- 信用利差适度扩大。投机性领域(人工智能、长周期科技、部分私人信贷)首当其冲承受冲击。

2025年末至2026年:流动性复苏与政治周期同步启动

随着通胀预期下降和市场调整,政策制定者重新获得放宽政策的空间。

我们预计将出现旨在支持增长和选举的降息及财政措施同步出台。

鉴于政策存在时滞性,通胀影响将在重要政治节点过后才会显现。

2026年后:金融市场面临全面重估

具体结果将取决于下一轮刺激政策的规模与形式,我们将面临两种可能:

新一轮资产通胀周期伴随更多政治与监管干预,或是更剧烈地直面债务可持续性、市场集中度及社会共识等问题。

这一框架并非必然发生,但与当前政府动机相符:

- 政客们优先考虑的是赢得连任,而非维持长期稳定。

- 最便捷的政策工具仍是释放流动性,而非结构性改革。

- 要再次启用这些工具,他们首先需要消除当前的部分泡沫。

结论

所有信号和迹象都指向同一结论:金融系统正进入周期中更加脆弱、容错率更低的阶段。

事实上,过去的历史表明,政策制定者最终会采取大规模流动性刺激作为应对手段。

要步入下一阶段,需要经历一个具有以下特征的时期:

- 金融环境趋紧。

- 信贷敏感度上升。

- 政治动荡加剧。

- 以及政策反应日趋非线性化。

免责声明:本文章仅代表作者个人观点,不代表本平台的立场和观点。本文章仅供信息分享,不构成对任何人的任何投资建议。用户与作者之间的任何争议,与本平台无关。如网页中刊载的文章或图片涉及侵权,请提供相关的权利证明和身份证明发送邮件到support@aicoin.com,本平台相关工作人员将会进行核查。