撰文:赵启睿

编审:赵一丹

2025年,全球数字金融界见证着西太平洋升起阵阵硝烟。

日本,一个其政府部门仍困在软盘和传真机的国家,极速推出了如此大胆且系统整合的国家数字战略,以至于它立即在全球金融体系中引发了冲击波。

10月17日,三菱UFJ(MUFG)、三井住友(SMFG)和瑞穗(Mizuho)三大银行宣布联合发行稳定币。

静水深流

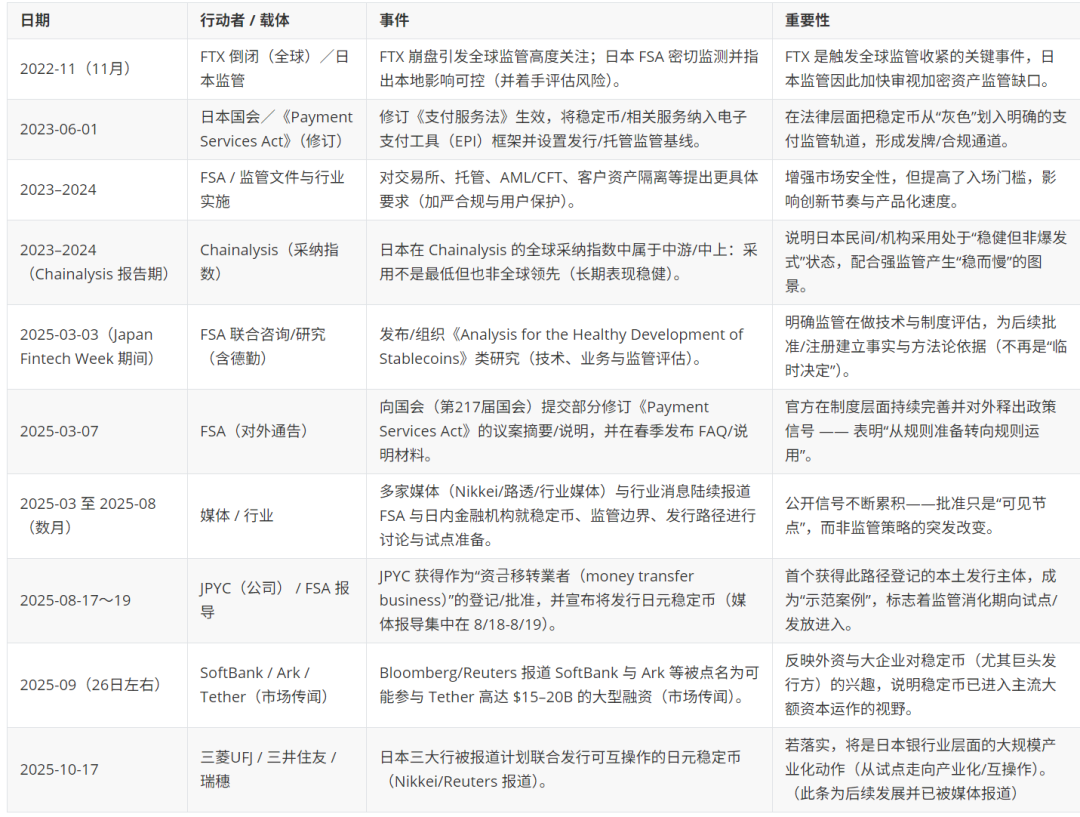

时间要回到2022年,在亚洲,FTX事件不仅深远影响新加坡的监管态势,正如我们之前所分析的那样,同样引起日本的迅速反映,于2023年6月修订《支付服务法》,将稳定币定义为「电子支付手段」(EPI)而非「加密资产」。同时很快对交易所、保管、反洗钱有详细要求,在Chainalysis的全球采纳指数里长期处于中等偏上的位置。

但之后,日本就因偏向保守的监管态度,尤其在产品化和税收上极为谨慎,带给世人「限制多、创新慢」的印象,追之长期以来的经济衰落,创新氛围不佳。早在芯片、AI等高精尖技术层面就已经落后,面对加密货币带来的「新世界的互换」,看着亚洲的各个同伴远行,颇有一种「起了个大早,赶了个晚集」感觉。

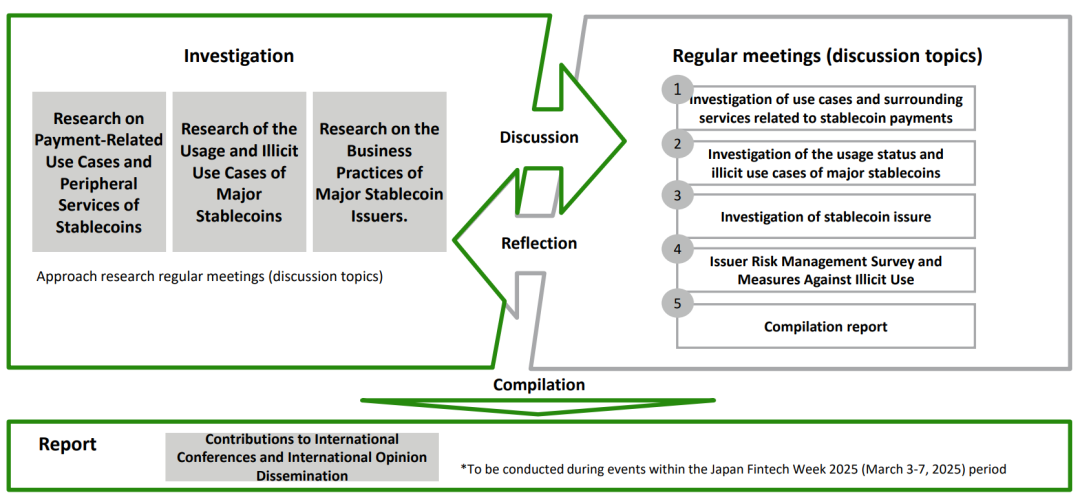

不过在2025年春天,事情发生了转折,日本释放了诸多信号。首先是 FSA 联合德勤,在2025年3月3日发布了有关于稳定币健康发展分析的研究,显示监管正在做技术与制度评估;之后在2025年3月7日FSA 向国会提交了部分修订《Payment Services Act》的案子,并在2025年春季持续发布相关说明/FAQ,表明监管层在推动制度完善;随后的几个月里,路透社等媒体报道指出,FSA正在讨论把加密资产地位、监管边界进一步明确。

随后2025年8月到来,日本金融厅(FSA)正式批准JPYC公司成为首个计划发行日元稳定币的资金转移服务商软银9月传闻参与Tether 200亿美元融资,标志着日本长达数年的「监管消化期」结束,正式进入「战略执行期」。

一切归于17号的新闻,三菱UFJ(MUFG)、三井住友(SMFG)和瑞穗(Mizuho)——这些控制着国家企业银行业务绝大部分的巨头——发布了一份就在几个月前还不可想象的联合声明。他们正在组建一个联盟,以推出一个统一的、可互操作的日元稳定币,并设定了一个惊人的目标,即在三年内实现1万亿日元(约合664亿美元)的流通。

对于日本,可谓长期谋划,因此这大概率不会只是一个关于加密货币的故事,我们更愿意将其理解为,一个国家为对抗经济边缘化而进行的殊死搏斗的故事。

如果结合近期日本的困境便能够理解,它关乎利用区块链这个深奥的世界,来解决一个巨大的、现实世界的问题,即一个高达1280万亿日元的国债炸弹即将炸开。

在这背景下,日本的稳定币谋略便成为了21世纪重要的宏观经济实验之一,是一次高风险的尝试,旨在将一场潜在的主权债务危机转化为国家复兴的源泉。因此可以理解,世界各国,特别是通过与美元挂钩的稳定币生态系统享受着不受约束的主导地位的美国,如果不密切关注,那将是愚蠢的。

他们怎么做?

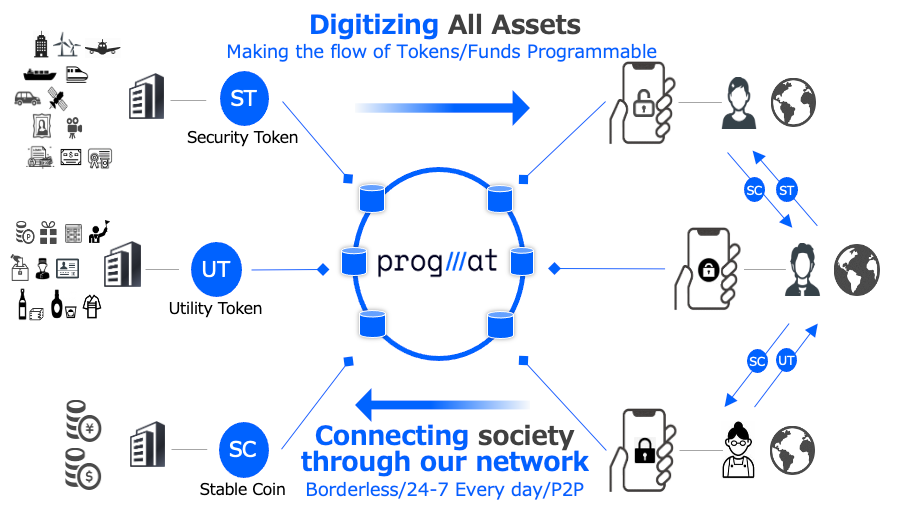

统一的技术底座:联盟将以三菱UFJ信托银行于2023年推出的「Progmat」平台为核心基础设施。该平台支持在以太坊(Ethereum)、Polygon、Avalanche和Cosmos等多个主流公共区块链上发行代币,从技术上解决了未来稳定币跨链互操作性的关键难题。

统一的商业场景:三家银行的目标并非直接面向散户的零售市场,而是聚焦于其覆盖超过30万家企业客户的庞大网络。首个试点场景将由三菱商事执行,利用稳定币处理其全球240多家子公司的股息支付、并购资金调拨和客户交易,选择了一条高价值、低风险且能立即产生规模效应的务实路径。

统一的战略目标:联盟设定了在三年内达到1万亿日元(约合66.4亿美元)流通规模的宏大目标。这一数字清晰地表明,此举并非小范围的技术实验,而是志在重塑日本支付和结算体系的商业与金融战略。

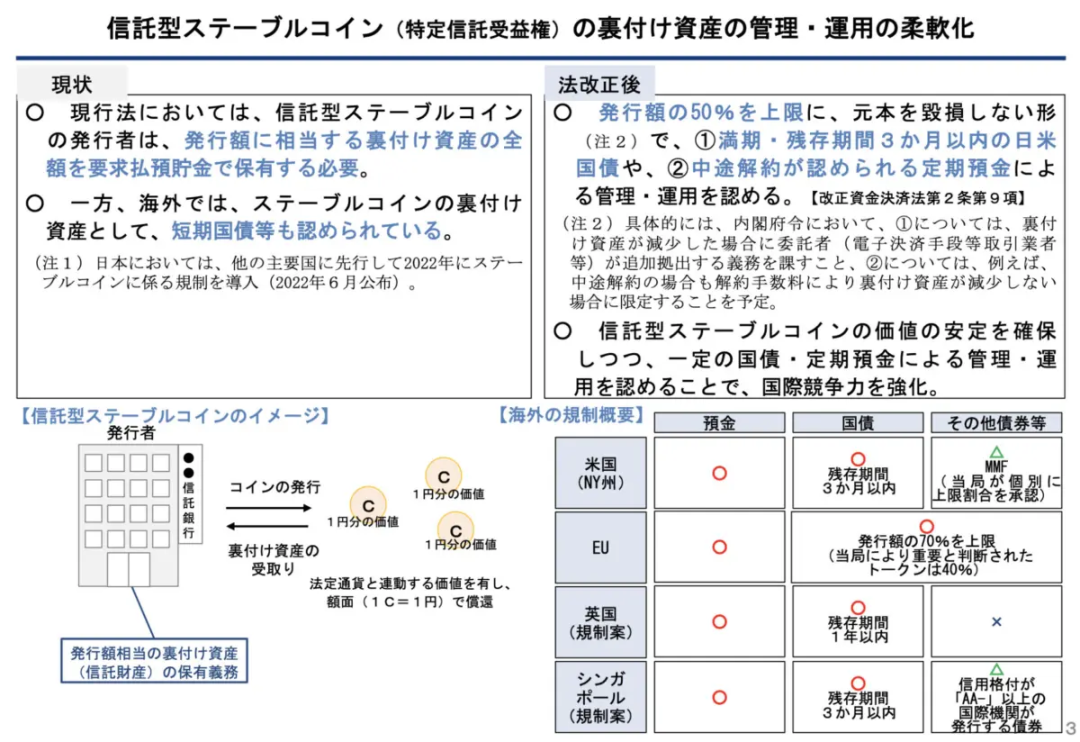

协同的基础是日本顶层设计的监管哲学投射。《支付服务法》修订案,定义为「电子支付手段(Electronic Payment Instruments, EPI)」相当聪明,这一根本性的定位将稳定币从高风险的投机品范畴剥离,重新归类为与电子货币类似的支付基础设施,为银行系统的深度整合和企业级的大规模采用扫清了法律与认知上的核心障碍。

基于此,日本才好形成一套「有序激进」的独特策略,从风控设计的最高金融稳定性出发,提前在银行机构内部预演了将来的协同共行,以至于如发行主体被限定于持牌银行、信托公司和资金转移服务提供商;要求100%的储备金必须由日元存款和高流动性日本国债(JGB)等构成;储备资产需在岸托管于国内金融机构,并设有资产补足条款以应对价值波动等策略都能无缝衔接,利用系统级的信任背书和清晰的合规路径构建确定性,体现一种「重新中介化」(Re-intermediation)的思路:并非利用区块链技术去中介,而是反其道而行,将原本可能流向链上无序世界的价值,重新纳入银行的风险控制和资产负债表内,实现一种可控的数字化转型。

在监管与金融主力正面推进的同时,生态侧翼的协奏也已拉开序幕。科技资本巨头软银(SoftBank)早在10月9日宣布,旗下拥有超过7000万用户的日本最大支付应用PayPay,已收购币安日本(Binance Japan)40%的股权。此举旨在打通日本国民级的「支付入口」与全球最大的「加密资产池」,构建「支付-交易-资产沉淀」的闭环。

而文化层面,从7月在京都举办、吸引超万名参与者的IVS Crypto 2025,到定于11月24日举办、主题为「让日本再次成为伟大的比特币国家」的Bitcoin Japan 2025,一系列活动正通过与时尚、青年文化结合的「生活方式优先」策略,为数字资产的大规模社会应用进行共识预热。

隐藏的引擎

行动再快,只看表面还是无法领会日本战略的紧迫性,人们必须将目光从区块链移开,凝视在国家资产负债表上。

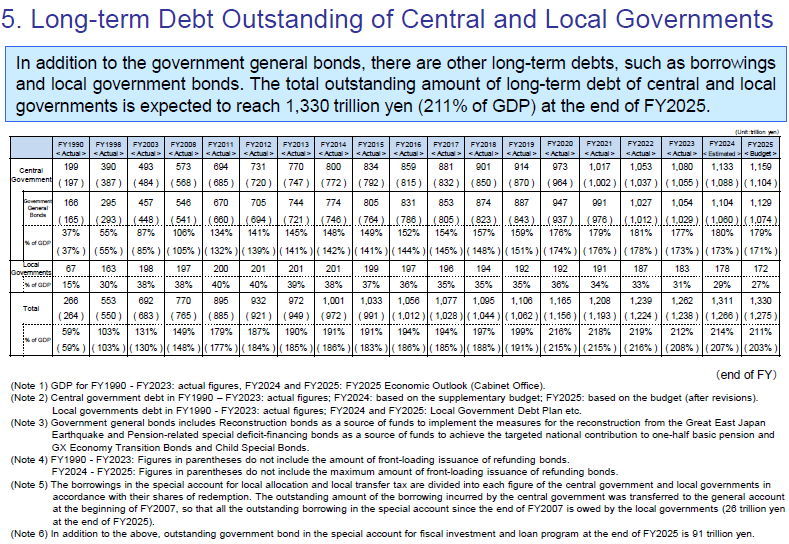

日本背负着超过1330兆日元的国债,这个惊人的数字是其GDP的211%以上。

问题不仅在于规模,还在于其所有权结构。日本央行(BOJ)通过数十年的量化宽松,已成为最后的接盘侠,现在持有所有未偿还的日本政府债券(JGB)的一半以上。

这造成了一个严重功能失调的市场。由于中央银行充当着近乎垄断的买家,JGB市场已经丧失了其价格发现功能。交易量蒸发,流动性消失。日本央行陷入了困境;它无法在不出售其持股的情况下使市场崩溃并让政府破产,但其持续的购买进一步扭曲了金融体系,并使其自身的货币政策变得无能为力。

这就是JPYC首席执行官岡部典孝那句名言的背景:「如果我们再迟疑,我们将错失国债市场的一个新需求来源。」

这不是一句随意的评论,它直接指向了日本稳定币战略的核心经济引擎。

其机制是一种金融工程的典范,旨在在新数字货币与旧国债之间创造一个良性循环:

储备金规定:根据FSA的EPI框架,日元稳定币的发行方必须为每一枚代币提供1:1的高质量流动性资产储备支持。这些储备主要由日元存款和——至关重要的是——短期日本政府债券(JGB)构成。

创造一个新的、基于市场的买家:银行联盟每发行1万亿日元的稳定币,就必须购买并持有相应的1万亿日元的储备资产。假设保守地将50%分配给JGB,仅此一项就将为死气沉沉的债券市场注入5000亿日元的新增市场化需求。这种需求并非来自央行的印钞机,而是源于真实的商业活动——对高效数字支付工具的需求。

摆脱对央行的依赖:来自稳定币发行方的这一新的、持续的需求流,为政府债务创造了一个至关重要的替代买家。它允许财政部向一个更多元化的持有者群体发行新债券,从而逐渐减少其对日本央行的危险依赖。它有助于恢复市场的流动性和功能性的价格发现,多年来首次为央行实现政策正常化带来了一线希望。

从本质上讲,日本正在利用全球对数字货币的需求,为其国债创造一个专属的受众。它正在利用21世纪的区块链技术,来解决20世纪的主权债务积压问题。这是一项旨在将其潜在覆灭的工具——JGB——转变为其未来数字经济基础资产的战略。美国无意中也从类似的动态中受益,美元稳定币发行商如Circle和Tether已成为美国国债的主要买家。日本观察到了这一现象,并现在刻意将其武器化,作为国家政策的核心支柱。

地缘政治

日本的战略首要面对的还不是美国,亚洲的金融中心们正为建立将主导未来货币的监管框架而展开激烈竞争。

此时更应该看到,在「一国两制」框架下运作的香港,正积极将自己定位为全球首屈一指的数字资产中心,尤其侧重于将中国大陆的资本与全球市场连接起来。其稳定币法规于2025年8月生效,旨在开放和竞争,邀请全球各地的多元化参与者在其监管沙盒内申请牌照。我们在之前的分析中表达了我们的观点,香港的战略目标明确:利用沪港双重联动竞争,并巩固其作为数字金融进出中国的主要门户的角色。

远在东南亚的城邦国家选择了一条更侧重于机构的道路。MAS实施了一个,合规的稳定币可以获得「MAS监管」的标签,的框架,旨在吸引全球资产管理公司、家族办公室和机构性DeFi参与者的质量与安全信号。其「守护者计划」(Project Guardian)倡议探索了广泛金融资产的代币化,将稳定币视为未来代币化经济的基础结算层。

在此背景下,日本通过银行主导的财团来「构建确定性」的战略形成了鲜明对比。当香港和新加坡正在进行开放、竞争的实验以观察会出现何种创新时,日本从一开始就决定了其国家队和核心基础设施。

日本相信对于像国家支付轨道这样的基础性公用事业,现有银行系统的信任、规模和合规基础设施,比「让千花齐放」的方法提供了一条更稳健、更快速的采纳路径。这是一场赌注,赌的是可控的、系统性的演进,而非可能混乱的、自下而上的颠覆。这就是日本「再中介化」策略的精髓——利用去中心化的技术来加强其受监管金融机构的中心作用。

这也是为什么我们在日本的战略中常常看见私营部门或者私人企业的身影,他们正在建设大众采纳所需的自下而上的生态系统,而这其中目前是没有哪个参与者比软银集团更关键。

比起单一交易在PayPay7000多万主流日本用户与全球最大的加密货币流动性池之间建立直接管道的好处,软银同时解决了加密货币交易所 notoriously 棘手的用户获取和KYC/AML合规问题。同时在生态层面,又以Oasys这个专为游戏行业设计的区块链为抓手,可预见地协同机构组建一个端到端的数字生态系统,从消费者支付和娱乐,到全球金融的核心基础设施。这些都将作为日本稳定币战略的基石。

好就好在,日本发展的结局,在我们来看,是一个双赢局面的导向,最终若是能在在亚洲创建一个「非美元数字货币区」,我们则将看到日元稳定币、香港的人民币稳定币和新加坡元稳定币可以在链上即时交换和结算的未来,这可能会彻底改变区域贸易。它将允许亚洲的经济强国在彼此之间开展业务时,完全无需接触基于美元的SWIFT系统,这将是对美元霸权数十年来最重大的挑战。

阻碍重重

尽管其构想很好,日本的数字战略充满危险,至少面临五个生存性挑战。

美元巨人与网络效应的暴政:美元在稳定币世界的主导地位(98%的市场份额)并非偶然。货币是终极的网络商品;其价值与接受它的人数成正比。日元稳定币在对抗美元的现有地位、流动性和全球接受度方面,面临着巨大的上坡路。直接竞争是徒劳的。它唯一的希望在于一种非对称战争,主导其拥有主场优势的日元计价B2B交易的特定利基市场,成为新一波「数字套利交易2.0」的首选工具。全球基金借入低息数字日元投资于更高收益的数字资产,并作为日本全球流行的游戏和IP内容进入区块链时的原生货币。

「技术债务」的沉重枷锁:日本「维新」计划的讽刺之处在于,这是从一个极为陈旧的技术基础上启动的。「软盘问题」是日本的沉疴宿疾,该国的数字基础设施出了名的碎片化和过时。「蛙跳式」发展的计划——跳过一代互联网时代的技术,直接进入价值互联网时代——是一场高风险的赌博。它要求国家层面的协调和快速的技能提升,这将考验其官僚和企业文化的极限。

盈利能力之谜:严格的100%储备金要求,虽然确保了安全,却为发行银行创造了一个艰难的商业模式。管理一个由低收益存款和短期债券组成的资金池所带来的利润微乎其微。该项目的长期可行性将取决于银行在基础稳定币轨道之上,向上销售高利润服务的能力,例如代币化证券交易、自动化资金管理和与DeFi集成的企业金融解决方案。

监管牢笼:提供稳定性的相同法规也可能扼杀创新。FSA对「弹性」的苛刻要求,例如在自然灾害时需要离线功能,可能会施加巨大的技术负担并减慢开发周期,使其难以与更灵活、监管更少的离岸竞争对手竞争。

政治风波:我们很难说,在二十一世纪,一个国家战略却多是由私营部门推动,究竟是国家授意,还是「拉上贼船」。这个问题在岸田文雄那样的温和派、协调型首相治下或许还有讨论空间,但在高市早苗这位意志坚定的经济民族主义者和「安倍经济学」精神继承者上台后,情况大概率发生了根本性的逆转。极有可能,日本的「加拉帕戈斯综合症」会再一次加剧。如果因过度强调「国家安全」而与全球开放的DeFi生态系统隔绝,它将永远无法获得真正的网络效应,最终会重蹈覆辙。

结语

日本前方的道路是一条钢丝。其数字明治维新的成功并非板上钉钉。这是一次大胆的,或许是孤注一掷的尝试,旨在利用颠覆性技术为国家目标服务。

其结果将取决于它以精准和速度执行这一复杂、多方面战略的能力,不过从多方面进行思考,日本是否具有这一能力还有待体现,我们如今更愿意称其为赌局。

全世界都在关注,看这场大胆的赌局是会成为21世纪主权金融的蓝图,还是一个国家数字雄心最终被其模拟时代过去所束缚的警世故事。但我们大概率感觉到,日本又一次来到了一个「明治维新」的关头。

只不过这一次的赌注之高,又是前所未有。

免责声明:本文章仅代表作者个人观点,不代表本平台的立场和观点。本文章仅供信息分享,不构成对任何人的任何投资建议。用户与作者之间的任何争议,与本平台无关。如网页中刊载的文章或图片涉及侵权,请提供相关的权利证明和身份证明发送邮件到support@aicoin.com,本平台相关工作人员将会进行核查。