作者:Fairy,ChainCatcher

编辑:TB,ChainCatcher

友情提示:本文所列“比特币生态七宗罪”纯属调侃,非蓄意抹黑,也无意诋毁比特币的信仰属性。我们尊重中本聪,也敬畏时间。若有观点刺耳,还望生态建设者海涵。

披萨节迎来第 14 个年头,比特币也在今天突破 11 万美元,再创新高。比特币一路向上,而比特币生态却似乎在向下。

比特币从一纸白皮书成长为全球资产新锚,比特币生态的故事也从单纯的技术叙事,变成一幅人性、市场、权力与信仰交织的复杂图景。但一切喧嚣之下,真正的问题却鲜有人提起。

披萨节值得纪念,也值得反思。在这个节点,我们不妨用更清醒的视角,盘点比特币生态背后隐藏的“七宗罪”。

理想之光照进现实之困

比特币市值在 2024 年初重回万亿美元关口,至今已接近一年半,但其生态活跃度却与其资产体量严重失衡。

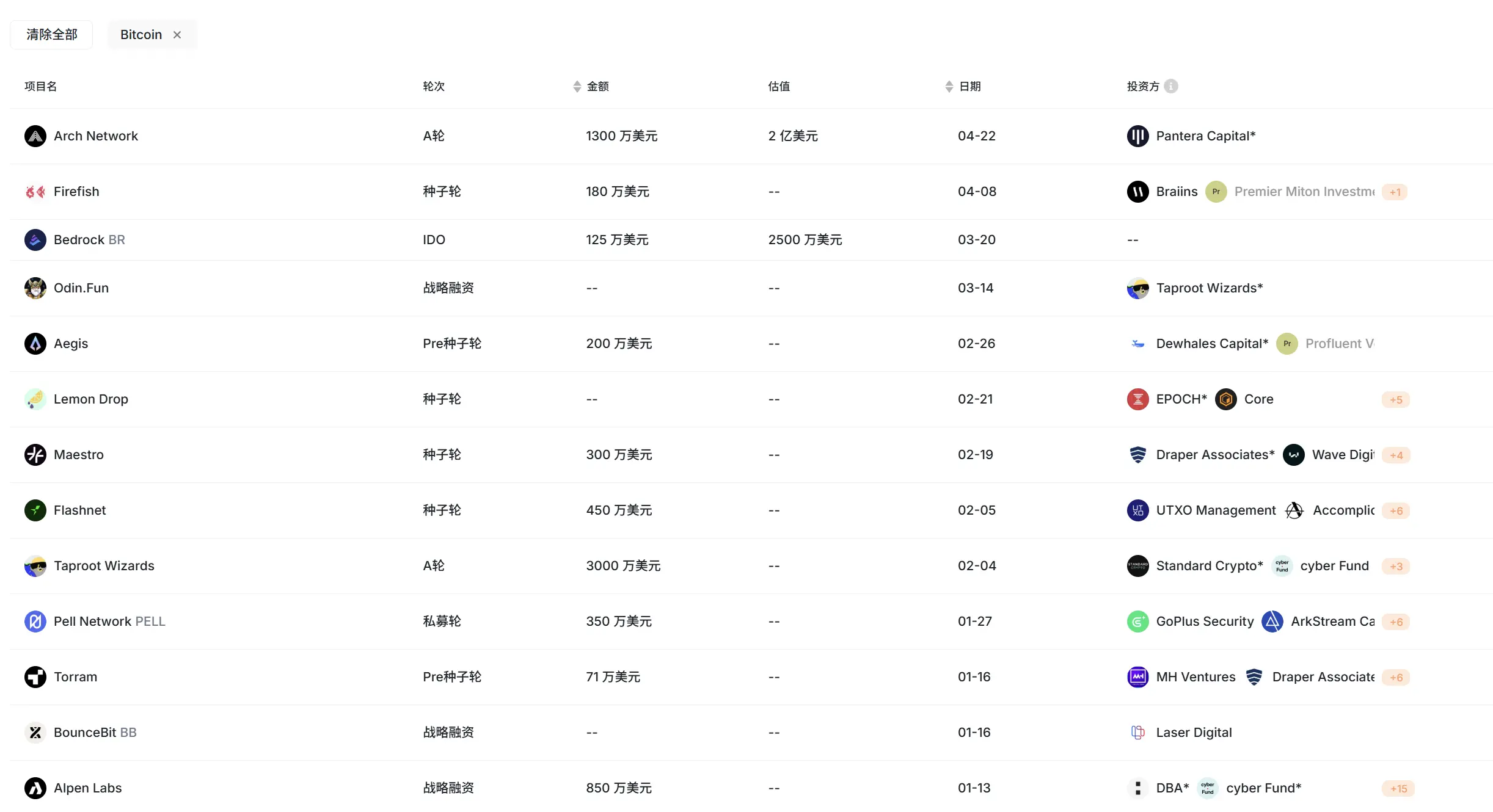

截至目前,2025 年比特币生态仅有 13 个项目完成融资,而去年同期为 72 个,全年则高达 126 个。融资数量几近腰斩,资本热情快速退潮。

图源:RootData

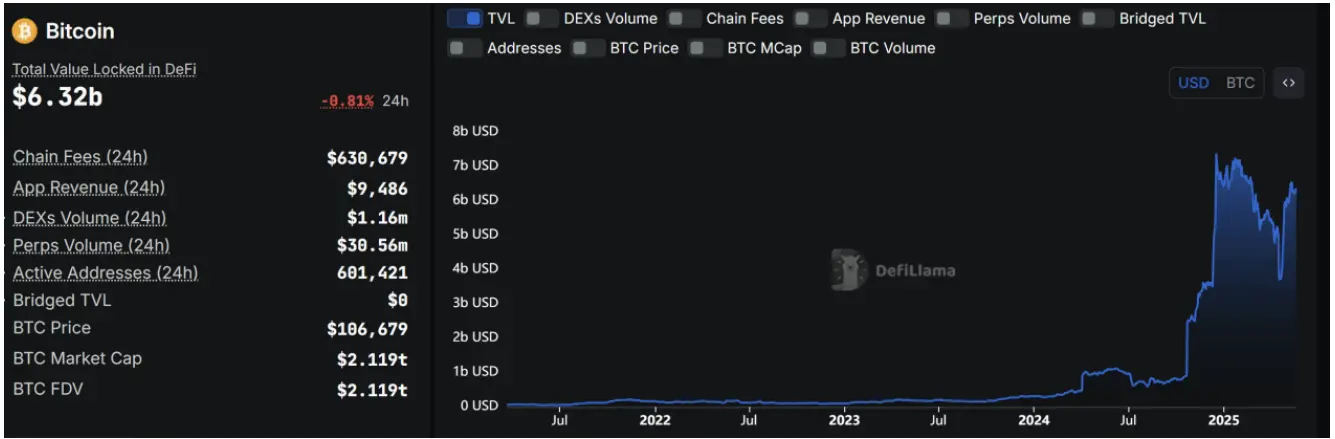

再看链上数据,DefiLlama 显示比特币生态当前 TVL 仅为 63 亿美元,为以太坊生态的十分之一(623 亿美元)。而这之中,Babylon 便贡献了 50 亿美元,占比超过八成,生态结构极度集中。

若将 TVL 与代币市值对比,问题更加刺眼:BTC 的 TVL/市值比仅为 0.2%,远低于主流公链的平均水平。以太坊、Solana、TRON 等链普遍维持在 10% 以上,资金使用效率显著高于比特币。

图源:DefiLlama

除此之外,回看比特币生态的明星项目,如 L2 方向的 Stacks、Merlin Chain,质押赛道的 Solv Protocol、Babylon、BounceBit,铭文资产 ORDI、SATS 等,在价格表现上大多持续低迷。

比特币虽是加密市场的“金字招牌”,但在生态构建上,几乎是一座空心高塔。以下是我们梳理出的“七宗罪”。

第一宗罪——生态泡影之罪

2023年底到2024 年,比特币生态迎来一波“声势浩大”的觉醒叙事。从铭文、 L2,到再质押,仿佛在一夜之间,沉寂 BTC 生态突然成为创新温床。但当市场热潮褪去,真正沉淀下来的成果仍显稀薄。

许多协议本身并无颠覆式创新,既没有重构原有范式,也未创造出真正新的市场需求。大量项目仅仅是旧概念的新包装,底层结构薄弱,设计粗糙且脱离使用场景。相关团队参差不齐,真正具备长期建设意愿与能力者寥寥无几。

如社区成员@blapta所言:“从商业结果来看,这些所谓“技术领先”的项目几乎无一真正落地。协议是否成立早已不是关注重点,融资一轮过后,故事讲完,也就偃旗息鼓。这不仅是技术上的失败,更是文化上的沉默。”

第二宗罪——教条主义与内讧之罪

理想主义在比特币生态中从未缺席,然而当它与教条主义合流,便悄然变质为封闭与自限。在这个以“去中心化信仰”自诩的体系里,技术路线、共识机制乃至发展方向,一旦触及某种“原教旨”立场,便极易演化为非黑即白的阵营斗争。

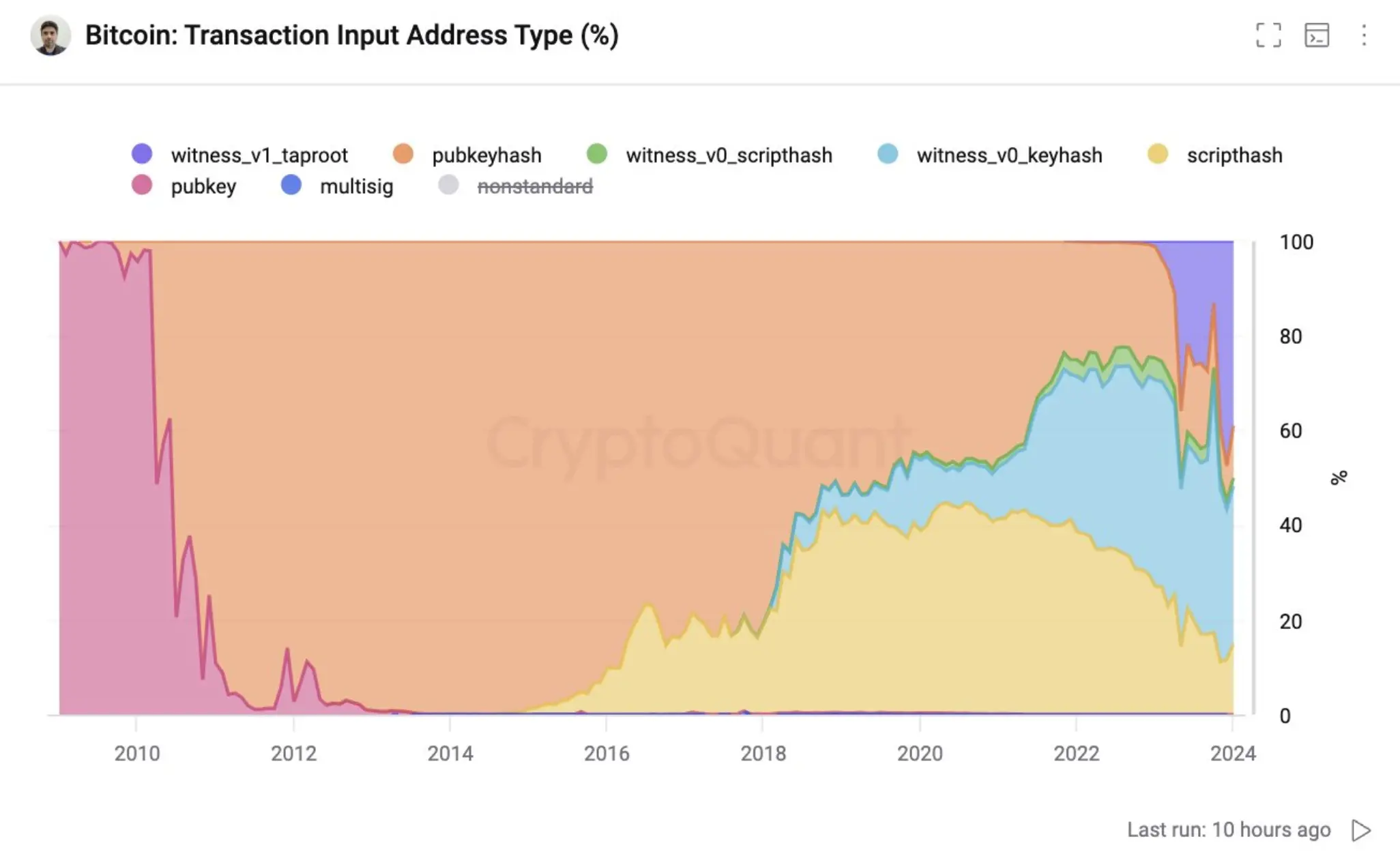

比特币网络的每一次重大升级几乎都经历了漫长的接受过程。SegWit 在启用两年后仅覆盖约 50% 的交易,四年后才接近 80%;2021 年 11 月激活的 Taproot 同样缓慢,2023 年初采用率不足 1%,至 2024 年初才达到 39%。开发者和社区对协议演进的极度谨慎。

图源:CryptoQuant的创始人 Ki Young Ju

历史上的 BCH、BSV 分叉事件也印证了比特币社区早期理念撕裂与派系冲突的深层根源。与此同时,部分社区成员对智能合约、资产发行等创新方向持抵触态度,在“坚持中本聪路线”与“推进功能升级”之间,始终存在长期的博弈与分歧。

第三宗罪——人才衰竭之罪

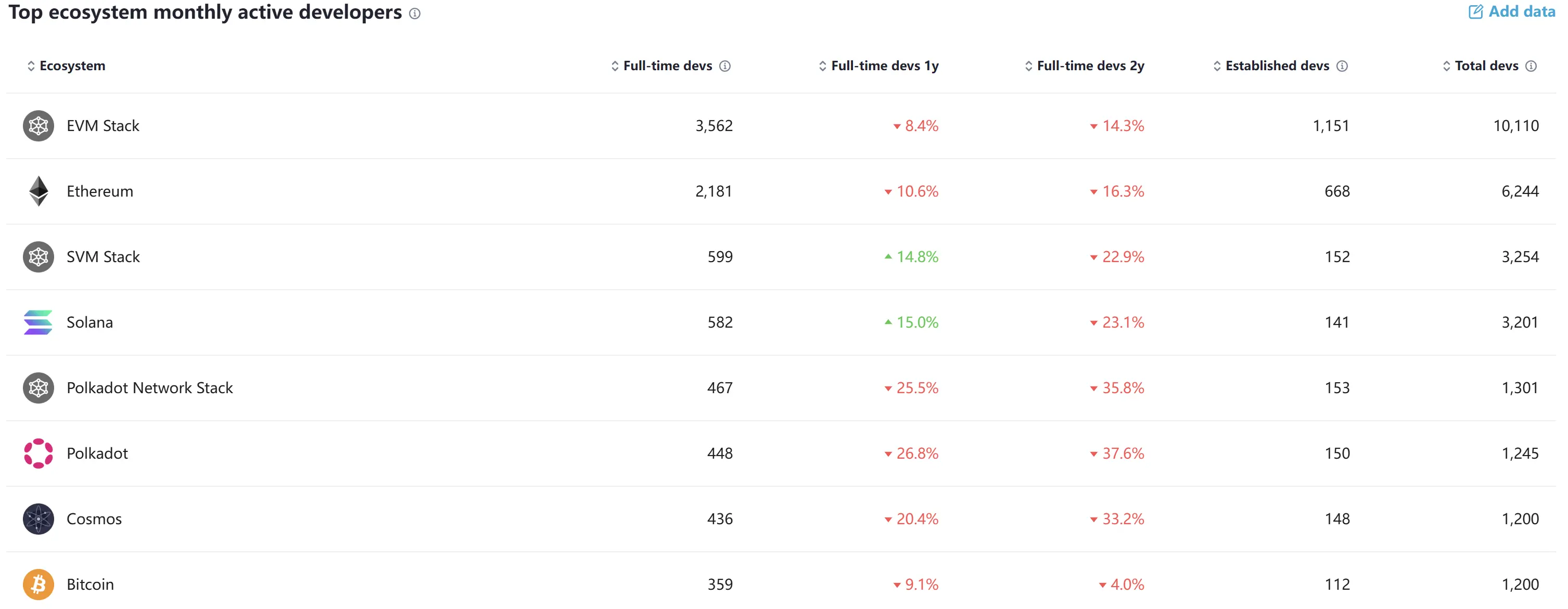

如果说开发者是一个公链生态的造梦者与筑基者,那么比特币正在经历一场慢性的人才流失危机。不同于以太坊、Solana 等生态所展现出的旺盛开发热情与商业动能,比特币的开发图景显得日益稀薄。

这种开发力的萎缩,部分源于其长期依赖捐赠驱动的开发模式,缺乏稳定、可持续的激励体系,既难以吸引新鲜血液,也难以留住经验老将。

据DeveloperReport 数据,当前 BTC 生态的全职开发者仅为 359 人,其中具备一年经验的全职开发者数量下降了 9.1%,二年以上经验的开发者也减少了 4%。仅按主链开发者(不含 EVM、SVM 栈)计,比特币在所有链中排名第五,远低于排名第一的以太坊(2181 人),后者的开发者数量是比特币的 6 倍。

更值得注意的是,在有限的开发者中,有高达 42% 专注于扩展解决方案,意味着比特币原生应用层以及其他方面建设上的人力更加稀缺。

图源:Developerreport

第四宗罪:价值滞留之罪

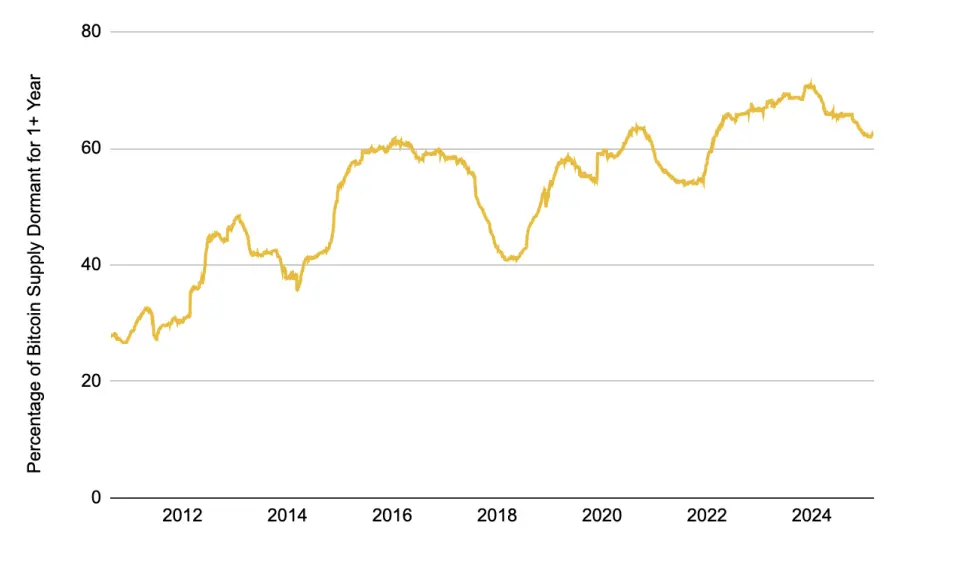

庞大的 BTC 存量并未转化为金融生产力,而是沉淀为链上的“休眠资本”。据 Binance Research 最新研究显示,目前仅有 0.79% 的 BTC 被实际用于 DeFi,而过去一年内未发生转账的比特币已占总供应量的 60% 以上,且这一比例仍在持续攀升。

过去1 年未动过的比特币占比,图源:Binance Research

这既体现出比特币“数字黄金”定位的进一步稳固,也暴露了其生态在金融可用性上的严重缺口。BTC 持有者可动用资产的方式十分有限,主要集中在中心化借贷平台或跨链生成的 WBTC 等形式,但这些路径普遍面临收益率低、中心化风险高、安全性不足等问题,缺乏吸引力。

相比之下,比特币的金融生态尚未建立起可持续的资产使用机制,无法满足投资者对收益获取、风险管理与策略部署等多层次需求。这种“价值滞留”,正在成为限制比特币生态进化的关键桎梏。

第五宗罪:注意力错配之罪

比特币社区近期的升级讨论,陷入一种“高热低效”的怪圈:真正具有技术深度和发展潜力的提案鲜有人提,反而是一些“无关痛痒”的议题被反复争论。

以 BIP177 为例,虽然只是关于单位显示方式的调整,却在社区中引发长时间争执;而那些真正可能推动协议能力跃升的提案,如实现异步支付与可选支付路径的 CTV + CSFS 组合,应对未来安全挑战的 BIP360(抗量子攻击),却热度寥寥。

比特币治理机制中原本就不甚高效的 BIP 制度,在这种注意力错配下愈发僵化。真正需要广泛测试、评估与协作推动的核心升级,在话语争夺中悄然沉寂。社区成员@blapta表示:“希望比特币的社区讨论早日回到正常的讨论上,再拖下去开发都老了。”

第六宗罪:叙事封闭之罪

在加密行业快节奏之下,比特币生态的叙事却显得格外单调。“数字黄金”叙事发挥了稳固共识与传递价值的作用,但却不该演变成限制创新和扩展想象力的框架。

相比之下,其他链生态围绕 Restaking、Meme、DePIN、AI 等方向不断激发新兴趣与新叙事,带动了社区活力与资金关注度的持续流动。

虽然Taproot Assets、Ordinals 等曾短暂激发了想象空间,但缺乏持续叙事推动与系统性支持,终究未能形成稳固的增长曲线。

第七宗罪:可投性缺失之罪

在资本逐利的市场体系中,“可投性”决定了资金的最终流向。投机,是链上资金最真实、也最诚实的流动逻辑。而比特币生态在这方面的短板异常明显:部署复杂、流动性薄弱、交易机制原始等问题,使得做市商、套利者、热钱难以高效进出。

从数据端也可见一斑:除了 2024 年因 Ordinals 与 Runes 热潮短暂吸引资本注目之外,其余年份比特币生态的融资表现均乏善可陈。尤其值得注意的是,高于千万美元的大额融资项目更是凤毛麟角,这直接反映出主流投资机构对于 BTC 生态“可投性”的质疑与保留。

直面问题,能走得更远

我们回望初心,也直面现实。如今的比特币生态,既是一场技术实验的中场回顾,更是一场文化与秩序的照妖镜。“七宗罪”的说法只是调侃,真正的出发点是期望生态能够焕发生命力,找到持续生长的方向。

免责声明:本文章仅代表作者个人观点,不代表本平台的立场和观点。本文章仅供信息分享,不构成对任何人的任何投资建议。用户与作者之间的任何争议,与本平台无关。如网页中刊载的文章或图片涉及侵权,请提供相关的权利证明和身份证明发送邮件到support@aicoin.com,本平台相关工作人员将会进行核查。