作者:Louis, Trendverse Lab

2025 年 11 月初,去中心化金融(DeFi)领域再次被突发事件震动。

老牌协议 Balancer 在短短数小时内遭遇严重安全漏洞,约 1.28 亿美元的资产被从其核心金库(Vault)中转出,涉及 ETH、wstETH、osETH 等主流代币。

与传统的重入攻击不同,这次事件并非简单的合约漏洞利用,而是针对 Balancer 核心架构的一次精准渗透。攻击者利用了协议访问控制的逻辑漏洞,从被视为系统基石的 Vault 层打开缺口。

这个曾因“高效、优雅、模块化”而被行业称道的设计,最终反噬为系统的单点脆弱。从技术角度看,这是一次关于「信任边界」的崩塌;从行业层面看,它揭示了 DeFi 协议在架构复杂化与安全治理之间的长期张力。而要理解这场危机的根源,我们必须回到它的出发点——那个曾被视为 DeFi 架构典范的 Balancer 本身。

一、被信任的老兵

Balancer 是建立在以太坊上的去中心化交易协议(DEX),同时也是加密货币领域最具代表性的自动做市商(AMM)之一。

自 2020 年推出以来,它以“多资产池 + 自动调仓”的创新机制,为 Uniswap 等传统 AMM 提供了新的范式:用户不仅可以在单个资金池中配置多种资产,还能自定义权重与手续费结构,从而实现更灵活的流动性管理。

得益于这种高度可定制的设计,Balancer 一度成为 DeFi 生态中最成熟的协议之一,其总锁仓量(TVL)一度达到数亿美元规模。

图片来源:Balancer Official Web

在最新升级的 Balancer V3架构中,协议进一步完成了从“资金管理”到“智能资金编排”的演化。

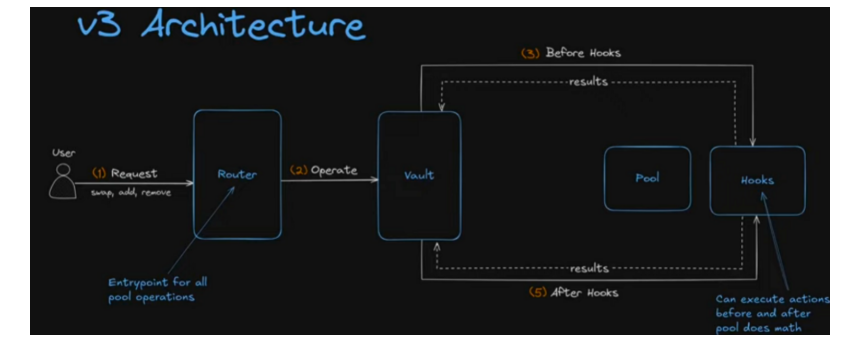

用户的每一次操作(无论是兑换、添加流动性还是提现)都会经过一条清晰的指令路径:指令首先由 Router接收并路由,再交由 Vault(金库)统一调度资金。Vault 在执行前后会触发 Hooks——可插拔的逻辑模块,用于在交易前后执行附加检查或计算。

整个系统以“Router 接单、Vault 管钱、Pool 执行、Hooks 拓展”为核心流程,构建出一个模块化、可编程的交易底层。

图片来源:Balancer Official Web

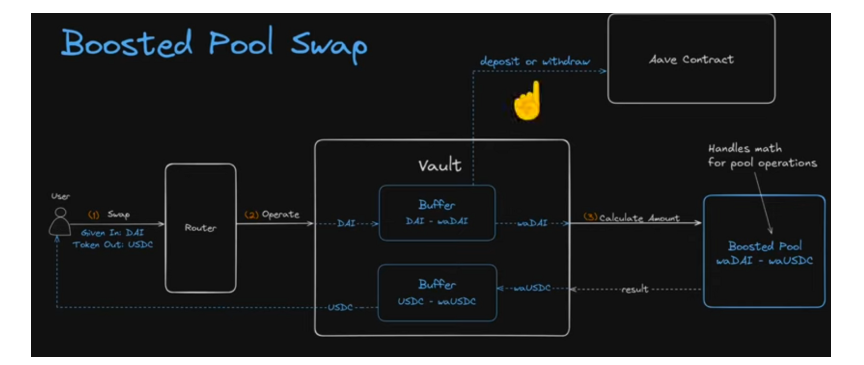

在此基础上,Balancer 还推出了 Boosted Pool(增强型资金池)机制,进一步提升了资金利用效率。

当用户进行兑换(例如 DAI → USDC)时,Vault 除了直接处理用户的原始代币外,还会自动在外部协议(如 Aave)存取对应的封装代币(如 waDAI、waUSDC),以实现流动性与收益的双重利用。当池中资金不足时,Vault 会自动赎回;当有闲置资金时,又会自动存入外部协议赚取利息。这让资金在“可用流动性”与“收益优化”之间实现了动态平衡。然而,如同V2一样,正是这种集中式的资金调度逻辑,也埋下了系统性风险的伏笔。Vault 作为所有资金流的中枢,一旦出现漏洞,受影响的不仅是单一池子,而可能波及整个协议乃至跨链生态。Boosted Pool 在此基础上进一步扩大了 Vault 的职责,使其不仅负责内部资金结算,还要与外部协议交互,这意味着攻击风险的影响范围已从单一协议延伸至多协议层面。尽管 V3 在架构上显著改进了模块隔离与权限控制,但这次攻击的目标并非新版本本身,而是依旧活跃在链上的 V2 实例。(该漏洞由多家安全机构(包括 PeckShield 与 SlowMist)在链上交易溯源中确认,官方也在公告中证实问题出现在 V2 合约。)

在接下来的部分,我们将复盘这场攻击的发生过程,并进一步探讨——在 V3 已经上线的前提下,为什么 V2 仍未退场?这种决策背后反映出的风险管理逻辑,又揭示了 DeFi 协议在技术演进与资产安全之间的长期矛盾。

二、Vault:安全“幻觉”的代价

自 2020 年上线以来,Balancer经历了多次安全事件——从最早的通缩代币漏洞,到 2023 年的 V2 池精度问题,再到 2024 年的 Velocore 分叉攻击。每一次漏洞都以不同形式暴露系统隐患,但团队也总能通过快速升级、参数修复和社区沟通重新赢得用户信任。

然而,2025 年的这场攻击不同以往:这一次,问题出在协议核心逻辑层面的安全设计,而非传统的前端或外部调用问题。

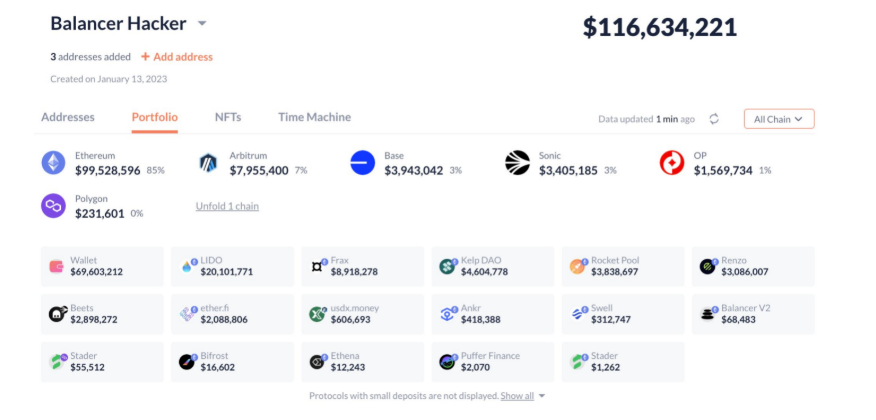

图片来源:TwitterLookonchain(本图易于读者看分布比例,总损失数字见下文)

截至 11 月 3 日,多家安全机构与媒体估算,攻击所造成的总损失约 1.28亿美元,涉及多条链上的资产(包括 Ethereum、Base、Berachain 等)。

抛去复杂的代码端,与传统重入攻击或前端钓鱼不同,这次事件的根源在于 V2 Vault 内部权限逻辑的缺陷。攻击者并未破坏系统架构,而是通过合法接口“伪装”为协议内部账户,成功触发了仅限内部使用的提款函数。系统因此误判其身份,将大额资金视为授权提现,并一次性转出了以太系及流动质押类代币等高流动性资产。

换言之,“Vault 把攻击者误判成了自己人”这并非单纯的代码错误,而是一种更隐蔽的设计性失衡——当协议追求更高的通用性与模块化时,安全隔离往往被牺牲。即使经历多轮审计,这种“逻辑层信任假设”的漏洞仍可能被忽略。它揭示出一个关键现实:DeFi 安全风险早已从单点代码审查,演化为架构设计与权限边界的系统性问题。

那为什么攻击者只针对 V2?

原因在于,V2 的 Vault 仍然在链上活跃,且托管着大量未迁移的资金与生态资产。

部分 DAO 资金池、收益聚合器及早期流动性协议依然依附于 V2 合约,使全面迁移在技术、治理乃至共识层面都面临高昂成本。

攻击者正是利用这一现实,针对 V2 内部余额管理函数中的访问控制漏洞实施攻击。相较之下,V3 已重构了该逻辑,引入 Router 与 Hooks 分层机制,将权限与操作路径解耦,从而避免了同类风险。更深层的隐患在于治理决策。Balancer 团队在推出 V3 后并未立刻退役 V2,部分出于兼容性与生态合作考量,选择让两代架构并行运作。

这种“新旧共存”的过渡策略在商业上合理,却在安全上制造了一个灰色地带:

旧版本的设计漏洞与新系统的开放接口同时存在,一旦被利用,就会让局部风险迅速扩散为跨协议、跨资产的系统性事件。

三、漏洞之外的连锁反应

此次攻击真正的冲击远超资金层面。事件在生态、市场与心理三个维度引发连锁反应,暴露出 DeFi 系统的脆弱关联与信任缺口。

1.生态层面 :开源复用的传染性风险

Balancer 的开源代码被广泛复用和分叉,成为众多 AMM 项目及链上组件的基础模块。这意味着,单一协议的漏洞不再局限于自身,而可能迅速蔓延至整个生态层。

当 V2 的 Vault 或池子被利用后,使用相同逻辑的 fork 项目和集成方都被迫应急处置。例如,Berachain曾因潜在风险暂停网络运行并进行紧急修复,以避免攻击路径外溢。

这种“代码层面的传染性”让DeFi 的信任边界从单协议扩展到系统生态:

一次漏洞,不仅破坏一个应用的安全,更动摇整个链上资金网络的稳定性。

2. 市场层面:资金与价格的即时反馈

数据来源:Defilama

市场对风险的反应极为迅速。

据 DeFiLlama 数据,截至 2025 年 11 月 3 日,Balancer 的总锁仓量(TVL)从约 7.75亿美元急跌至 3.92亿美元,24 小时内跌幅接近 50%。

与之相应,多个基于 Balancer 代码的 fork 协议也在同一时段内出现 30% 以上的 TVL 回撤。部分受影响链的部署被迫暂停或下线,以防止风险进一步传导。

这些数据表明,在去中心化生态中,资金迁移和价格调整几乎是同时发生的,信任流失的速度,等同于资本流动的速度。

3. 心理层面:审计背书的脆弱与信任再定价

这起事件再次冲击了市场对“安全审计”这一传统信任机制的信心。

即便经过顶级审计机构的多轮审查,协议依然可能因为逻辑边界模糊或历史技术债务而失守。

事实证明,审计结果并不能替代长期的结构性安全保障。对于 LP(流动性提供者)和普通用户而言,这次事件带来的不是短期价格损失,而是信任成本的上升。

他们开始重新评估“安全”这一无形资产的价值,更倾向于撤资或分散配置,从而放大了市场波动。

四、DeFi 的位置与未来:信任的重塑与现实的拷问

Balancer的事件,再次让加密行业面对那个被反复提起却始终无法回避的问题:

——DeFi 真的“去中心化”了吗?

这场攻击暴露的并非孤立的技术漏洞,而是整个去中心化金融体系的结构性矛盾:

理想与现实之间的张力。

DeFi 的初衷是“去除中心、重构信任”,但随着生态体量扩张、系统复杂度上升,其安全依赖也开始重新集中——从审计机构、预言机网络、合约模板,到跨链桥与托管层,每一个“去中心化”组件,在运行逻辑上都逐渐形成了新的中心。

Balancer 的 Vault黑客事件正是这种趋势的缩影。

它代表着行业对效率与整合的持续追求——集中资金管理、提升资金利用率、降低摩擦成本。然而,当效率压倒安全、当可组合性凌驾于隔离性之上,“去中心化”的边界也在无声中模糊。

所谓的开放金融,正在演变为一个结构更复杂、依赖更集中的体系。

从更长远的视角看,这次事件并不会让 DeFi 退潮,反而可能成为行业进入下一阶段的分水岭。

未来的 DeFi 不再局限于“自动做市”或“收益聚合”,而将演化为一个 “可验证的金融系统”:

合约逻辑需持续被监控与校验,AI agent 与链上安全层共同承担风险防御,治理与资金调度的每一次变更,都能被实时验证而非事后追溯。

换句话说,DeFi 的下一个阶段,不是“更去中心”,而是更透明、更可追溯、更可验证。

信任依旧是核心,只是它的表达形式正在转变:从“默认相信代码”,到“让代码持续被验证”。

或许,Balancer 的损失是一堂代价高昂的必修课。

它提醒所有构建者与投资者——

去中心化不是终点,而是一场持续的过程。

每一次升级、每一次迁移、每一次审计,都在验证这场关于信任的实验,是否足够可持续。

从投资与治理的角度看,这也意味着风险定价不再只是市场行为,而是代码逻辑与共识机制之间的协作结果。

免责声明:本文章仅代表作者个人观点,不代表本平台的立场和观点。本文章仅供信息分享,不构成对任何人的任何投资建议。用户与作者之间的任何争议,与本平台无关。如网页中刊载的文章或图片涉及侵权,请提供相关的权利证明和身份证明发送邮件到support@aicoin.com,本平台相关工作人员将会进行核查。