原文标题:In Defense of Exponentials

原文作者:@hosseeb

编译:Peggy,BlockBeats

编者按:在过去两年,加密市场的主流叙事从「金融虚无主义」滑向「金融犬儒主义」:不是否定加密资产的存在,而是普遍认为估值荒诞、增长封顶、智能合约链早已失去指数级扩张的可能性。围绕 L1 的悲观情绪、对新链的集体嘲讽、以及以市盈率(P/E)衡量区块链价值的「收入逻辑」,逐渐成为社交媒体的主导风向。

本文的作者试图反问:如果我们正在用线性框架理解一个本质上指数型的行业,会不会恰恰是最大风险?

回望过去十年的加密发展轨迹,从百万级 TVL 到数千亿美元稳定币规模,从实验性的 DeFi 到链上日交易额上百亿美元,指数曲线并未消失,而是被短期波动遮蔽。

作者借用电商早期的误判、亚马逊漫长的亏损期,以及互联网「开放必胜」的规律,试图重新建立一个长周期视角:当一个趋势本质上是指数级的,基于短期收入、市盈率、早期渗透率的悲观结论往往会整体失真。

在情绪主导的当下,这是一篇罕见的、试图重新建立长期信心的「指数主义宣言」。

以下为原文:

我过去常对创业者说:推出你们的新链时,外界的反应不是「讨厌」,而是「无感」。默认情况下,没有人关心你们的新链。

但现在我得把这句话收回去了。Monad 本周刚上线,我从未见过一条刚发布就受到这么多攻击的链。我做加密投资已经超过 7 年了。在 2023 年之前,我见过的大多数链在上线时,要么受到热情欢迎,要么就是无人问津——很少遭到这么强烈的敌意。

如今,新链一出生就被嘘声包围。像 Monad、Tempo、MegaETH 这些项目,甚至在主网还没上线之前,我看到的黑子数量是真正前所未有的现象。

我一直在试图判断:为什么这件事会发生在现在?它反映了这个市场什么样的心理?

药比病更糟

提前提醒:这可能是你读过最「含糊」的一篇区块链估值帖。我没有什么精致的指标,也没有图表要推销。我想表达的是反对当前 Crypto Twitter 的主流情绪,而过去几年我几乎一直站在相反的一边。

在 2024 年,我觉得自己在反对的是一种「金融虚无主义」。金融虚无主义相信:这些资产都不重要;归根结底都是 meme;我们构建的一切本质上都没价值。

幸好,这种氛围现在已经过去了,我们终于从那种咒语里走出来。

但如今的主流情绪,我称之为「金融犬儒主义」:

好吧,也许这些东西 有点 价值,也许并非全是 meme;

但它们的估值荒谬高,只是迟早华尔街会发现这一点;

不是说所有链都毫无价值,而是它们现在的估值大概只有当前价格的 1/5 到 1/10 才合理(你看过这些市盈率吗?)

我们只能祈祷华尔街不要揭穿我们的虚张声势,否则市场会被连根拔起。

于是,现在有不少看多的分析师,开始试图构建更乐观的 L1 估值模型,通过扩大市盈率、毛利率、DCF 模型来对抗这种情绪。

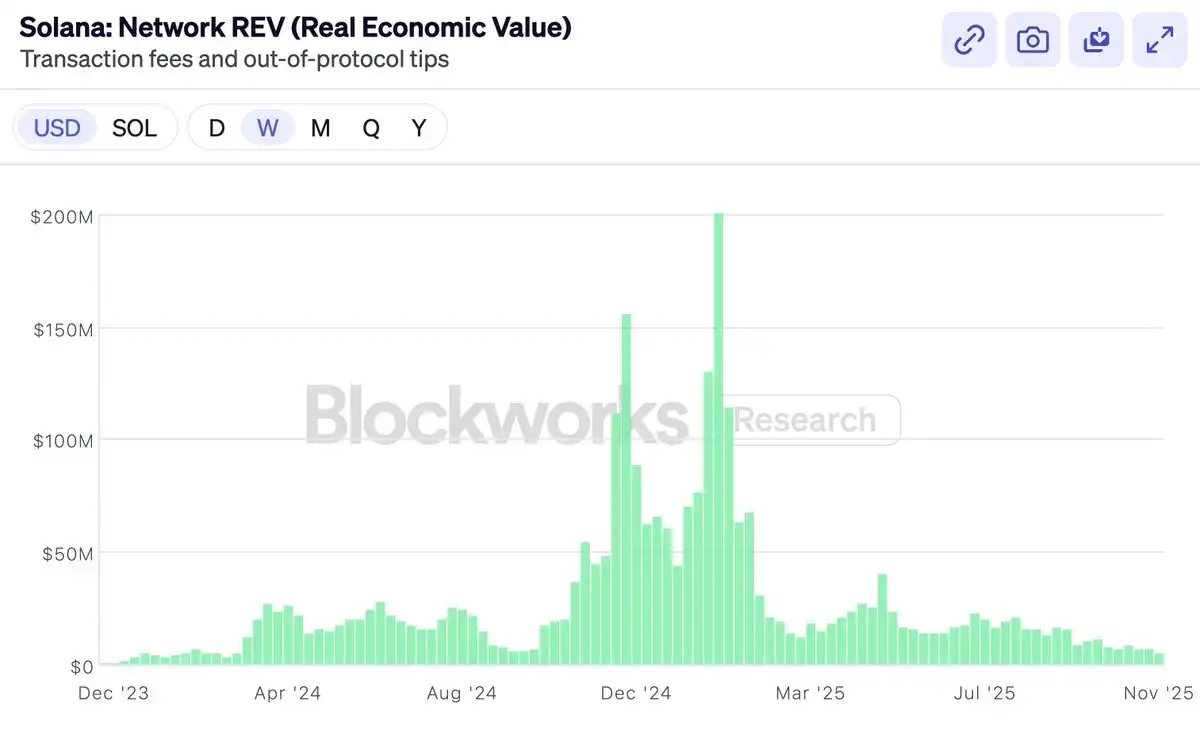

去年年底,Solana 非常自豪地拥抱了 REV 这个指标,认为它终于能证明 SOL 的估值合理。他们骄傲地宣布:

我们,而且只有我们,不再对华尔街虚张声势了!

然而,当然不出意外:REV 一被热捧,随即断崖式下跌(尽管 $SOL 的表现说明,它比 REV 本身更抗跌)。

REV 本身没有任何问题。REV 是个非常聪明的指标。但这篇文章想讨论的重点并不是「应该选哪种指标」。

随后是 Hyperliquid 的上线。一个真正有收入、有回购、有市盈率的 DEX。于是评论的合唱调就变成了——看吧,我早就说过!终于第一次,我们有了一个确实盈利、可以用正规市盈率衡量的代币。(BNB?算了,我们从不提它。)Hyperliquid 会吞掉一切,因为显然以太坊和 Solana 都不赚钱,我们可以停止假装给它们估值了。

Hyperliquid、Pump、Sky,这些大量做回购的代币都很棒。但市场从来就可以投资交易所。你一直可以去买 Coinbase、BNB 或其他东西。我们自己也持有 $HYPE,我也认为它是个优秀的产品。

但这并不是人们最初投资 ETH 和 SOL 的理由。L1 没有交易所那样的利润率,并不是大家当初买它们的原因——如果他们要这种利润率,他们可以直接买 Coinbase 的股票。

如果我不是要批评区块链的财务指标,那你可能会以为我接下来要讲「代币工业复合体」的原罪。

显然,过去一年大家都在代币上亏了钱,VC 也一样。今年山寨币整体表现非常差。因此 Crypto Twitter 眼下另一半的情绪,是在讨论到底该怪谁。是谁变得贪婪了?VC 贪婪吗?Wintermute 贪婪吗?Binance 贪婪吗?农民贪婪吗?还是创始人贪婪?

答案一如既往:人人都贪婪。所有人。

VC、Wintermute、农民、Binance、KOL——所有人都贪婪,你也一样。但这不重要。因为从来没有任何一个正常运作的市场要求参与者违背自身利益。如果我们对加密行业的判断是正确的,那么即便所有人都在追求自身利益,投资依然能成功。试图通过「谁贪婪」来分析一个下跌的市场,就像发动一场猎巫审判一样徒劳。我保证,没有人是 2025 年才开始贪婪的。

所以,这也不是我要写的内容。

很多人希望我写一篇关于为什么 $MON 应该值 X、$MEGA 应该值 Y 的文章。但我对此没有兴趣,也不会倡导你去买任何特定资产。事实上,如果你本来就不相信它们,你大概也不应该去买。

新的挑战者链会不会胜出?谁知道呢。但如果它有非零且显著的成功概率,它的定价就会基于这个概率。如果以太坊值 3000 亿美元、Solana 值 800 亿美元,那么一个有 1–5% 机会成为下一个以太坊或 Solana 的项目,市场就会按照这个概率给它们定价。

Crypto Twitter 对此感到震惊。但这跟生物科技股没有任何区别。一种治阿尔兹海默药物成功率不足 10%,市场仍然能给它定价数十亿美元,尽管它有 90% 的概率无法通过三期临床试验、最后归零。这就是数学——而事实证明,市场很擅长做数学。二元结果的定价基于 概率,而不是基于收入现状或道德评判。这就是「闭嘴算账」(shut up and calculate)派的估值方法。

我并不觉得这个问题有多值得写。「赢面是 5%?不是吧,显然是 10%!」,针对单个代币,这种事情该让市场来决定,而不是靠文章。

所以我真正想写的是:Crypto Twitter 现在似乎不再相信链本身是有价值的。

我并不认为这是因为他们不相信新链能赢得市场份额。我们在不到两年前就见证了 Solana 从灰烬中迅速崛起并主导市场份额。这不容易,但当然是可能的。

更多人的看法是:即便新链赢了,也没有什么值得赢的奖品。如果 $ETH 只是个 meme,如果它永远赚不到「真正的收入」,那即便你赢了,你也不会值 3000 亿美元。比赛本身不值得参与,因为这些估值都是假的,在你拿到奖杯之前,整个市场就会崩塌。

对链的估值保持乐观,已经变得不时髦了。不是说没人乐观,显然仍然有乐观的人。每个卖家对应一个买家,尽管 Crypto Twitter 的酷小孩们热衷于嘲讽 L1,人们仍然愿意以 $140 买 SOL,以 $3000 买 ETH。

但现在的市场感知是:最聪明的人已经不再买智能合约链了。

聪明人都知道游戏快结束了。如果不是现在,那也很快。现在还在买的人都是傻子,Uber 司机、Tom Lee,以及那些会说出「trillions(数万亿美元)」的 KOL。也许还有美国财政部。但不会是聪明钱。

这是胡扯。我不相信,你也不应该相信。

所以我觉得我必须写一个「聪明人的宣言」,来解释为什么通用型区块链是有价值的。这篇文章不是在为 Monad 或 MegaETH 辩护,而是在为 ETH 和 SOL 辩护。因为如果你相信 ETH 和 SOL 是有价值的,其余的一切都是顺流而下。

从原则上说,为 ETH 和 SOL 估值辩护并不是我作为 VC 的工作。但管他呢,如果没人愿意做,那我就来写。

感受「指数曲线」

我的合伙人 Bo 曾作为 VC 亲历中国互联网的爆发。他常听到别人说「加密就像互联网」,听得我现在都快麻木了。但每当我听他讲当年的故事时,总会再次意识到:在这类问题上看错,代价有多么巨大。

他最常讲的一个故事,是 2000 年代初期,当时所有做电商的早期 VC(那会儿圈子很小)一起喝咖啡。他们讨论:电商未来的市场到底能有多大?

—会不会主要是电子产品(也许只有技术极客会用电脑)?

—女人会不会买(也许她们太依赖触感)?

—食品能不能卖(也许生鲜根本无法管理)?

这些疑问对早期 VC 来说非常关键——决定了要投什么、愿意付多少钱。

答案当然是:每一个人都错得离谱。

电商最终卖了所有东西,目标用户是整个他妈的世界。

但当时没人真心相信这一点。即便有人相信,也荒谬到不敢说出口。

你只能等足够久,让指数曲线自己告诉你答案。

即便在当时的「信徒」里,也只有极少数人相信电商会大到这种程度。而那些极少数人,只是因为不卖出,最终几乎全都成了亿万富翁。

其他所有 VC,正如 Bo 说的,因为他就是其中之一,都卖得太早了。

在加密世界里,「相信指数曲线」已经变得不时髦。

但我相信加密的指数曲线。因为我亲眼经历过。

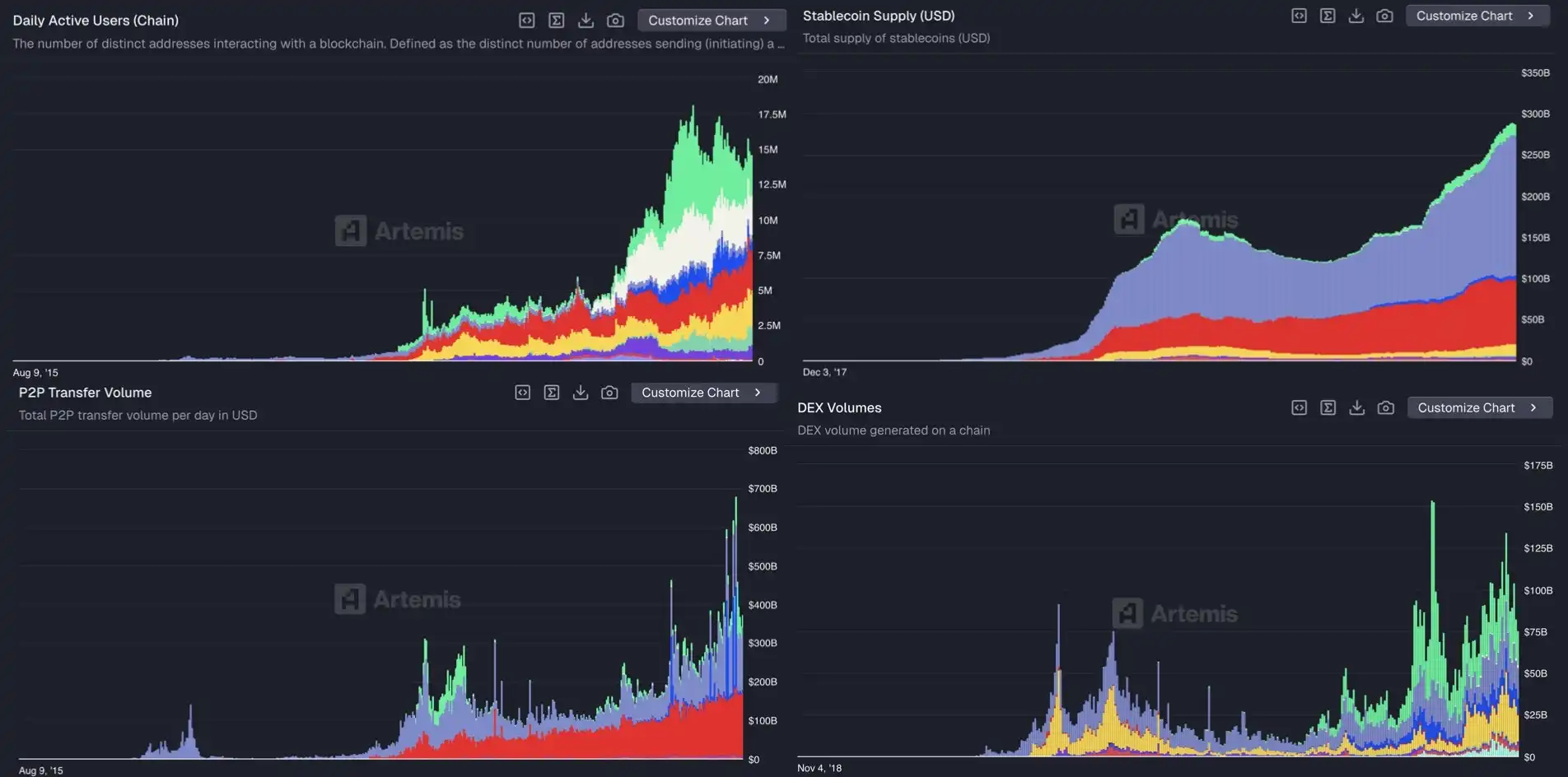

我刚进入加密时,没人用这些东西。它小得可怜、破得离谱、糟糕透顶。链上的 TVL 只有几百万美元。

我们投资第一代 DeFi,MakerDAO、Compound、1inch,那时它们还只是科学实验。我记得玩 EtherDelta 的时候,DEX 日成交额几百万美元就是「巨大成功」。它简直就是垃圾。

如今我们每天在链上轻轻松松交易几十亿美元。

我记得当年有种荒诞感:Tether 总发行量突破 10 亿美元,被 纽约时报 当作接近崩盘的庞氏骗局报道。

现在稳定币超过 3000 亿美元,还由联邦储备监管。

我相信指数曲线,因为我活生生看过太多次了。

但你可能会反驳:「好吧,稳定币可能是指数增长,DeFi 可能是指数增长,但这些增长并不会回流到 ETH 或 SOL 身上。价值不会被链捕获。」

我的回答是:你还是不相信指数。

因为指数曲线永远只有一个答案:不重要。

这些东西未来会比今天大得多。大到荒谬,大到溢出一切争论。

当它巨大到那个程度时,你会在规模上全部赚回来。

看看这张图。

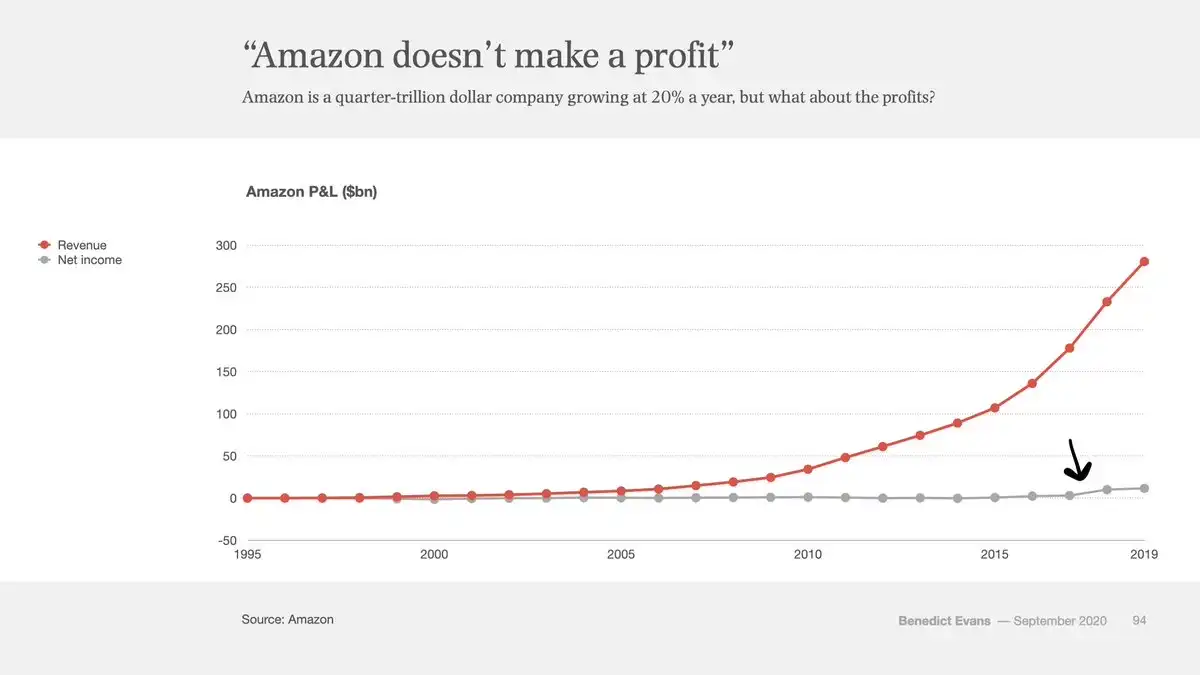

这是亚马逊从 1995 年到 2019 年的损益表,一共 24 年。红色代表营收,灰色代表利润。你看到最后那个小小的突起了吗?灰色线往上翘的地方?那是亚马逊成立 22 年之后,它才真正开始盈利的时刻。

亚马逊是在第 22 年,净利润这条灰线才第一次从 0 上方脱离。在那之前的每一年,都有社论、批评者、做空者在喊:「亚马逊就是个永远赚不到钱的庞氏骗局。」

以太坊刚满 10 岁。

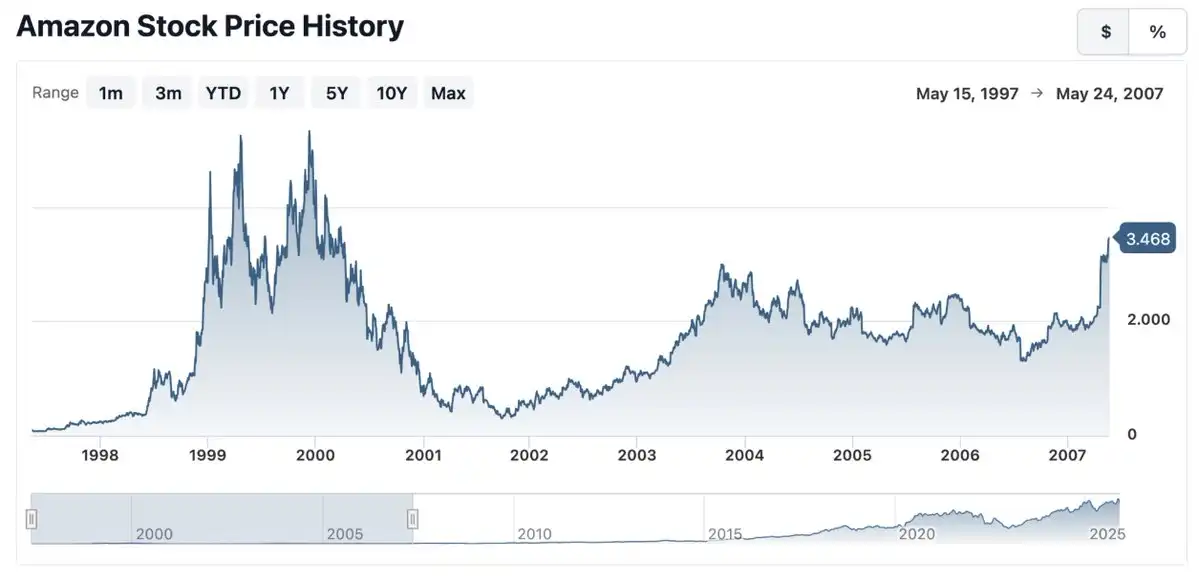

而以下是亚马逊上市后前 10 年的股价表现:

十年的横盘震荡。在这十年里,亚马逊一路上都被怀疑者包围:电商难道不是 VC 补贴出来的公益事业吗?

他们卖的是便宜、低质量的小商品,吸引的只是捡便宜的人,有什么意义?

他们什么时候才能像沃尔玛、通用电气那样真正赚钱?

如果你在那时讨论亚马逊的市盈率,你就站在了错误的世界观里。

市盈率属于线性增长的世界,而电商根本不是线性趋势。

因此,整整 22 年里所有争论亚马逊市盈率的人,全部都错得离谱。

不管你当年花了多少钱,也不管你在哪一年买入,你都不够看多。

因为这就是指数型技术的规律。

面对真正的指数曲线,无论你以为规模会涨到哪里,它都会继续变得更大。

这点,是硅谷一直比华尔街理解得更深的地方。

硅谷是被指数曲线养大的,而华尔街则是在直线思维里成长的。

而过去几年,加密行业的重心逐渐从硅谷偏向华尔街。你能明显感觉到这种转变。

诚然,加密的增长曲线不像电商那么平滑。

它更像爆发式脉冲,有狂飙也有停滞。

这是因为加密世界讨论的是「钱」,高度受宏观因素影响;同时它承受的监管拉扯,也远比电商更剧烈。

加密直击国家的核心权力,货币。因此对政府来说,比电商更让人不安。

但指数增长的必然性并没有因此减少。

这是一个粗糙的论证,但如果加密是指数型趋势,那这套粗糙的论证就成立。

放大视角。

金融资产天生追求自由。它们想要开放,想要互联,想要随时随地被调用。

加密把金融资产变成一种「文件格式」,让你发送一美元或一只股票,就像发送一份 PDF 一样容易。

加密让「一切能够与一切对话」成为可能,让这一切变得 7×24 小时、全球化、互联、开放。

这种模式会胜出。开放永远会胜出。

如果互联网教会我一个最重要的道理,就是这一点。

incumbents 会抵抗,政府会反对、威吓、捶胸顿足——但最后他们都会在技术的 采用速度、衍生力、效率优势面前放下武器。

互联网对每个行业都做过这件事。

区块链将以相同的方式,吞噬整个金融与货币体系。

是的,给它足够的时间,它会吞噬全部。

有句话说:人们高估两年能发生的事情,却低估十年能发生的事情。

如果你相信指数曲线,如果你把视角拉得足够远,那么现在的一切依然便宜得离谱。

而值得你保持谦逊的是:每天都有持有者坚持得比卖出者和唱衰者更久。

大资金(big capital)的时间尺度,比 CT 上随意做合约多空的短线玩家想象得要长得多。

大资金在历史中已经学会:不要押注反对大技术趋势。

你知道吗?当初让你买下 $ETH 或 $SOL 的那套宏大叙事?大资金至今仍然相信它,而且从未停止。

那么我究竟在论证什么?

我在论证:把市盈率(P/E)套在智能合约链上(也就是所谓的「收入逻辑 meta」),等于宣布放弃指数曲线。

这意味着你把这个行业归入了线性增长的框架。

意味着你真的相信:链上 3000 万日活、占 M2 不到 1%,这就是极限。

加密只是世界上的一个小东西,一个边角戏。

它没有赢,也不是必然。

最重要的是,我想为一种信念辩护——不是短期信念,不是浅信,而是 长期信念(long-term belief)。

我在论证:这场指数级增长,将是你此生参与过的最大趋势。

这是你的电商时代。

有一天你老了回头看,你会对孩子说:「我当时就在现场。 并不是每个人都相信这是可能的。 并不是每个人都相信整个社会会被改变, 所有的货币与金融会被运行在我们共同拥有的去中心化计算机上的程序彻底重塑。但那一切真的发生了。 它改变了世界。 而我,是其中的一部分。」

披露:以上均为我的个人观点。Dragonfly 投资了 $MON、$MEGA、$ETH、$SOL、$HYPE、$SKY 以及许多其他代币。Dragonfly 相信指数曲线。这不是投资建议,但是一种「别样的建议」。

[原文链接]

免责声明:本文章仅代表作者个人观点,不代表本平台的立场和观点。本文章仅供信息分享,不构成对任何人的任何投资建议。用户与作者之间的任何争议,与本平台无关。如网页中刊载的文章或图片涉及侵权,请提供相关的权利证明和身份证明发送邮件到support@aicoin.com,本平台相关工作人员将会进行核查。