原文标题:《万字解读《新加坡金管局发布RWA发行指导框架!十七种代币案例详解!香港可以抄作业了?》〉

撰文:菠菜菠菜

写在开头

2025年11月,香港FinTech Week期间,我作为嘉宾参加了香港中文大学举办的稳定币与RWA监管论坛。

主持人问了我一个问题:"你认为RWA目前最大的挑战是什么?"

"现在RWA面临的最大挑战不是技术问题,而是监管法律问题——我们没有清晰的规则和监管框架。"

这个答案不只是我的个人观察,更是我深耕RWA赛道多年来,与无数项目方、投资人、律师交流后得出的共识。

这也是2025年RWA行业的真实写照——不是缺技术,不是缺资金,而是缺一个能让所有人看得懂、操作得了、能真正落地的监管框架。

就在所有人为这个问题苦恼的时候,新加坡又出手了。

2025年11月14日,新加坡金管局(MAS)悄然发布了一份34页的文件——《资本市场产品代币化指南》,包含17个不同类型代币的详细案例研究。

上一次新加坡影响整个亚洲Web3行业,还是今年5月的DTSP新规——一场对不合规Web3业务的"大清退"。

而这一次,新加坡为整个亚洲带来的是RWA监管的标准范本。

这意味着什么?新加坡并没有放弃数字资产和区块链,而是在进行战略转型——关掉投机性强、监管风险高的Web3业务,打开合规性强、经济价值明确的RWA赛道。

在这篇文章里,菠菜将拆解这份指导文件的核心要点以及17个具体案例,帮你看懂新加坡这份指导文件的监管哲学。

目录

一、全球RWA监管困境:监管不确定性如何扼杀创新

二、新加坡方案:技术中性原则与经济实质分析

核心概念:CMPs、SFA与监管哲学

判断标准:从形式到实质的穿透

三、构成CMPs的代币类型详解

股权代币:所有权的数字化表达

债券代币:四种结构与监管边界(借贷型/回购型/稳定币/包装型)

CIS单位代币:基金代币化的合规路径

衍生品代币:合成资产的监管定性

四、不构成CMPs的代币边界

功能型代币、治理代币与Meme币

NFT、数据记录代币的合规空间

跨境监管协调:Howey Test的局限性

五、三大监管创新与行业影响

披露要求:从财务透明到技术透明

"控制"定义:托管服务的监管触发机制

域外管辖:离岸架构的失效

六、结语:确定性才是创新的土壤

一、全球RWA监管困境:监管不确定性如何扼杀创新

这个问题不是我一个人的困扰。

在现有的监管框架下,RWA代币面临一个根本性困境:这些代币往往无法直接代表资产本身,真正的产权依然依赖链下,而行业又缺乏标准化的发行框架。

想代币化一栋价值1亿港元的商业地产?你不能简单地把产权分割成1亿个代币,因为各地的房地产登记系统根本不认链上记录。想代币化苹果公司的股票?你也不能直接把纳斯达克登记的股权变成链上代币——苹果公司的股东名册上不会出现"0x123...abc"这样的以太坊地址。

那怎么办?唯一的办法是设立一个开曼SPV(特殊目的实体),想方设法把资产装入这个SPV,然后发行代币代表"对SPV的索取权"。

投资者买的不是那栋楼本身,也不是苹果公司的股票本身,而是一个开曼空壳公司的债权或股权,而这个空壳公司恰好持有那栋楼或那些股票。

这就是RWA最根本的悖论:

"我们用链上代币来'代表'链下资产,但法律只认链下的产权登记、合同、托管协议,对链上资产而言在法律上没有直接的约束力,而我们又不得不用层层嵌套的复杂法律框架来绕过现有监管框架来发行所谓的RWA。"

一旦发生纠纷,投资人的权益无法得到任何保障,最终的结果就是:这些RWA项目成了"为了做而做的鸡肋"——花了大量的法律成本搭建复杂架构,但投资者根本不买账,毫无流动性可言;声称"代币化",但真正的权利还是依赖传统的链下法律体系,甚至连自由流通都需要考虑监管风险。

真正扼杀创新的不是监管本身,而是不确定性,只有给出清晰明确的监管框架,告诉行业"什么能做、什么不能做、怎么做才合规",整个RWA赛道才可能迎来爆发式增长。

而新加坡这次发布的指南,恰恰是对这一困境的正面回应。

二、新加坡方案:技术中性原则与经济实质分析

核心概念:CMPs、SFA与监管哲学

在拆解新加坡这份指南之前,我们需要先搞清楚几个基本概念。

什么是CMPs?

CMPs(Capital Markets Products,资本市场产品)是新加坡《证券和期货法》(Securities and Futures Act,简称SFA)第2(1)条定义的金融投资产品,包括:

证券(Securities):股份、债券、商业信托单位等

集合投资计划单位(Units in a Collective Investment Scheme,简称CIS):类似于基金份额

衍生品合约(Derivatives Contracts):包括基于证券的衍生品

杠杆外汇合约(Spot Foreign Exchange Contracts for Leveraged Trading)

MAS规定的其他产品

简单来说,CMPs就是新加坡监管框架下需要受证券法监管的金融投资产品。而这次指南的核心问题就是:什么样的数字代币会被视为CMPs?

MAS给出的答案非常清晰:不看技术形式,只看经济实质。

用指南原文的话说:"same activity, same risk, same regulatory outcome"(同样的活动、同样的风险、同样的监管结果)。

这意味着什么?

无论你用的是区块链、智能合约还是传统数据库,只要代币的经济实质构成了证券/CIS单位/衍生品,就要按相应的规则来监管。代币化不改变法律性质,技术创新不等于监管豁免。

这种"技术中性"(technology-neutral)的监管哲学并不新鲜——美国SEC、欧盟ESMA都强调过类似原则。但新加坡的高明之处在于,它不仅说了原则,还给了详细的操作指南和17个具体案例。

判断标准:从形式到实质的穿透

那么,MAS如何判断一个代币是否构成CMPs?

指南给出了明确的分析框架:必须对代币进行全面的、基于经济实质的评估(holistic assessment based on economic substance)。

具体来说,需要考察:

代币的特征(characteristics of the token):代币赋予持有人什么权利?

发行人的意图(intent of the issuer):发行代币的目的是什么?

整体安排的结构(structure of the overall arrangement):法律架构如何设计?

代币所附的权利束(bundle of rights attached to the token):持有人能获得哪些具体权益?

关键点在于:MAS会穿透代币的表面形式,看其经济实质到底是什么。

你不能通过改个名字、换个说法来规避监管。如果你的代币经济实质是股权,那就按股权监管;如果实质是债权,那就按债券监管;如果实质是基金份额,那就按CIS监管。

指南特别强调了一个重要原则:评估必须基于所有相关材料,包括法律文件、发行文件、营销材料。

这意味着:

白皮书里说"这不是证券"没用,要看实际权利结构

营销时宣传"投资回报"、"分红收益",即使法律文件里没写,也会被考虑

项目方的公开言论、社交媒体发言都可能成为判断依据

而且,MAS明确表示:不采用"功能型代币"(utility token)、"证券型代币"(security token)、"原生代币"(native token)这些行业术语进行分类。

为什么?因为这些标签本身就模糊不清,容易被滥用。MAS的态度很明确:别玩文字游戏,我只看经济实质。

最后,指南还有一个非常务实的提醒:所有实体必须从具有新加坡资质的律师处获得独立法律意见。

换句话说,不要自己瞎猜,也不要轻信项目方的说法。想在新加坡发行代币?先找个靠谱的新加坡律师,基于MAS的这套框架做合规分析。

这套分析框架看似简单,但它解决了RWA行业最头疼的问题:给了一个明确的、可操作的判断标准。

不再是"可能是"、"也许算"、"需要具体分析"这种模棱两可的回答,而是"基于这几个要素,按这套逻辑,得出这个结论"。

接下来,我们看看MAS是如何把这套框架应用到17个具体案例中的。

三、构成CMPs的代币类型详解

MAS在指南中给出了9个"构成CMPs"的案例,覆盖了股权代币、债券代币、CIS单位代币、衍生品代币四大类型。

这部分是整份指南的核心,也是对RWA项目方最有实操价值的内容。

股权代币:所有权的数字化表达

案例1:代表公司所有权的代币

设想A公司是一家房地产开发商,想通过发行Token A来为新购物中心项目融资。Token A被设计为"代表A公司股份的数字形式",持有人拥有对应的所有权、分红权和投票权。

MAS的判定非常直接:Token A就是股份,必须按《证券和期货法》中关于股份发行的所有规定来操作。

这意味着:

需要准备并在MAS注册招股说明书(Prospectus)

需要持有资本市场服务牌照(Capital Markets Services License)中的"证券交易"牌照

需要遵守反洗钱/反恐融资(AML/CFT)要求

如果要向投资者提供投资建议,还需要财务顾问牌照(Financial Adviser's License)

当然,如果符合特定条件,可以豁免招股说明书要求:

小额发行:12个月内募资不超过500万新元(约合人民币2600万元)

私募:12个月内仅向不超过50人发售

仅向机构投资者发售

仅向合格投资者发售

但即使豁免了招股说明书,其他监管要求(牌照、AML/CFT等)依然适用。

这个案例看似简单,但MAS特别强调了一个关键问题:如何判断代币"构成或代表"股份?

答案是看三个要素:

所有权权益(Ownership interest in a corporation):代币是否代表公司所有权?

责任份额(Liability of the token holder):持有人是否承担股东责任?

股东间相互契约(Mutual covenants inter se):持有人之间是否存在股东关系?

如果你的代币同时涉及这三个要素,那就是股份,逃不掉证券法监管。

但如果你的代币只是给持有人一个"参与公司治理的投票权",不涉及股权转让、分红或清算权,那可能不算股份——这就为"治理代币"留下了操作空间。

债券代币:四种结构与监管边界

债券代币是RWA领域最常见的结构之一,也是监管分歧最大的地方。MAS这次给了四个案例,覆盖了几乎所有主流的债券代币设计。

案例2:基于借贷的代币(借贷型)

B公司搭建了一个"去中心化借贷平台",但实质运作方式是:

为每个初创公司设立一个SPV(特殊目的实体)

投资者向SPV提供贷款

SPV发行Token B作为贷款凭证

Token B可以在B公司的平台上二级交易

MAS的判定:Token B是债券。因为它"构成或证明了发行人(SPV)对代币持有人的债务"。

这个案例的精妙之处在于,它打破了很多项目方的幻想——你不能通过"去中心化"的叙事来规避证券法监管。只要经济实质是债权关系,无论你用多少个SPV、多复杂的智能合约,都改变不了Token B是债券的事实。

而且,MAS还特别指出:B公司的平台可能构成"有组织市场"(organised market),需要申请成为批准交易所或认可市场运营商。

这意味着,如果你想做一个"代币化债券二级交易平台",不仅发行人要合规,平台方也要拿牌照。

案例3:带回购条款的平台代币(回购型)

C公司开发了一个"钻石代币化平台",发行Token C来融资。Token C的特点是:

持有人有权使用平台

持有人可以随时以固定价格将Token C卖回给C公司

除了平台使用权和回购权,没有其他权利

这个设计很狡猾——表面上看,Token C只是"平台使用权凭证",不涉及股权或债权。

但MAS的判定让很多项目方出了一身冷汗:如果Token C代表了C公司向持有人偿还一定金额的债务,那它可能构成债券。

关键在于那个"回购条款"。如果公司承诺"随时以固定价格回购",这本质上就是"承诺未来偿付",符合债券的法律定义。

这个案例对行业的影响是深远的——很多项目方习惯在白皮书里写"回购机制"或"赎回机制"来增强代币吸引力,但这恰恰可能让代币从"功能型代币"变成"证券型代币"。

案例4:稳定币的监管边界(稳定币)

D公司发行Token D,每个代币1美元,旨在维持与美元1:1挂钩。实现方式是:

只接受美元电子存款形式购买Token D

这些存款作为"储备金"支持Token D的价值

持有人可随时以1美元/Token D的比例向D公司兑换

这不就是USDC/USDT的模式吗?

MAS的判定非常微妙:Token D可能构成债券,因为D公司有义务以1美元/Token D的价格回购代币。

但指南紧接着加了一句关键但书:如果Token D属于《支付服务法》(Payment Services Act)下"电子货币"(e-money)的定义,MAS的一般监管立场是不将Token D作为债券监管。

这句话信息量巨大。它意味着:

稳定币的监管归属取决于具体设计:如果主要用于支付,走PS Act;如果主要用于投资,走SFA

"支付功能"是区分监管赛道的关键:如果你的稳定币打算和零售商合作用于日常支付,那可能不算证券;如果只是在交易所间转移价值,那很可能算债券

监管套利空间依然存在,但边界越来越清晰

案例5:代币化债券的包装结构(包装型)

E公司做了一个更复杂的设计:

设立一个信托,由E公司担任受托人

信托购买F公司发行的债券

发行Token E,持有人享有信托资产(即F公司债券)产生的现金流

但持有人的债权对象是E公司,不是F公司

这种"包装结构"在传统金融里很常见(比如CDO、CLO),但代币化后监管性质如何?

MAS的判定非常精准:Token E是E公司发行的债券,与F公司债券是两个独立的金融产品。

这意味着:

E公司需要单独准备招股说明书

E公司的信息披露要求独立于F公司

投资者需要同时评估E公司和F公司的信用风险

这个案例的启示是:不要试图通过"包装"来规避监管——监管机构会穿透看实质。

CIS单位代币:基金代币化的合规路径

CIS(Collective Investment Scheme,集合投资计划)是新加坡对"基金"的法律称谓。简单理解,就是"把投资者的钱汇集起来,由专业人士管理投资,收益按份额分配"的安排。

案例6:标准的代币化基金

G公司发行Token G,资金用于投资金融科技初创公司股权、采矿设备和房地产。G公司负责投资组合管理,持有人无权参与日常决策,利润按持币比例分配。

MAS的判定:G公司的安排构成CIS,Token G是CIS单位。

这意味着:

需要招股说明书(除非豁免)

CIS本身需要授权或认可(authorisation/recognition)

需要遵守投资限制(比如不能把超过10%的资产投资于单一标的)

需要遵守业务行为准则(Code on Collective Investment Schemes)

G公司需要持有基金管理牌照(fund management license)

这个案例最大的意义在于,它明确了"代币化基金"不是什么新东西——只要你做的是把投资者的钱汇集起来、由你来管理、收益共享,那就是基金,代币化不改变这个本质。

案例7:实物资产支持的代币基金

H公司的设计更有迷惑性:

发行Token H,募资用于购买实物黄金

黄金由H公司以信托形式为持有人持有

持有人无权实物交割黄金

持有人通过交易Token H来获得金价上涨收益

H公司的营销话术是:"Token H不体现任何权利或价值,只是一个数字收藏品。"

但MAS的判定一针见血:不管你怎么宣传,Token H的经济实质是"代表黄金投资组合的部分权益",因此是CIS单位。

这个案例对NFT、商品代币等项目方震撼很大——你不能通过"改个说法"来改变代币的法律性质。如果投资者买你的代币主要是为了金价上涨的收益,而不是为了持有"数字收藏品"本身,那就是投资合约,逃不掉证券法监管。

案例8:离岸基金的监管盲区

I公司在新加坡注册,但Token I只向海外投资者发售,不向新加坡人开放。

这种"离岸结构"能规避新加坡监管吗?

MAS的回答是:部分可以。具体来说:

由于Token I不向新加坡人发售,SFA第13部分(关于发行和募资的规定)不适用

但如果I公司在新加坡运营基金管理业务(比如投资组合管理团队在新加坡),仍需持有基金管理牌照

这个案例的启示是:地域管辖的判断标准是"活动发生地"而非"投资者所在地"。你不能因为只向海外募资,就认为可以在新加坡无牌照运营基金管理业务。

衍生品代币:合成资产的监管定性

衍生品代币是技术含量最高、也最容易踩雷的领域。

案例9:价格参考型代币

J公司发行Token J,其价格参考新加坡上市公司Z的股价。投资者可以通过Token J押注Z公司股价涨跌,但不实际持有Z公司股票。J公司承诺未来某个时间以参考Z公司股价的价格回购Token J。

MAS的判定:Token J是基于证券的衍生品合约(securities-based derivatives contract)。

这个判定的逻辑链条是:

Token J的价值参考另一个证券(Z公司股票)的价值——符合"衍生品"定义

J公司有义务在未来某个时间履行回购义务——符合"合约"定义

基础资产是证券——因此是"基于证券的衍生品"

这意味着J公司不仅需要招股说明书,还可能需要衍生品交易牌照(dealing in derivatives)。

这个案例对"合成资产"(synthetic assets)项目方影响巨大。市面上有大量"链上股票"、"链上大宗商品"项目,本质上都是让用户通过代币敞口来获得标的资产价格变动的收益。新加坡的立场很明确:这些都是衍生品,必须按衍生品监管。

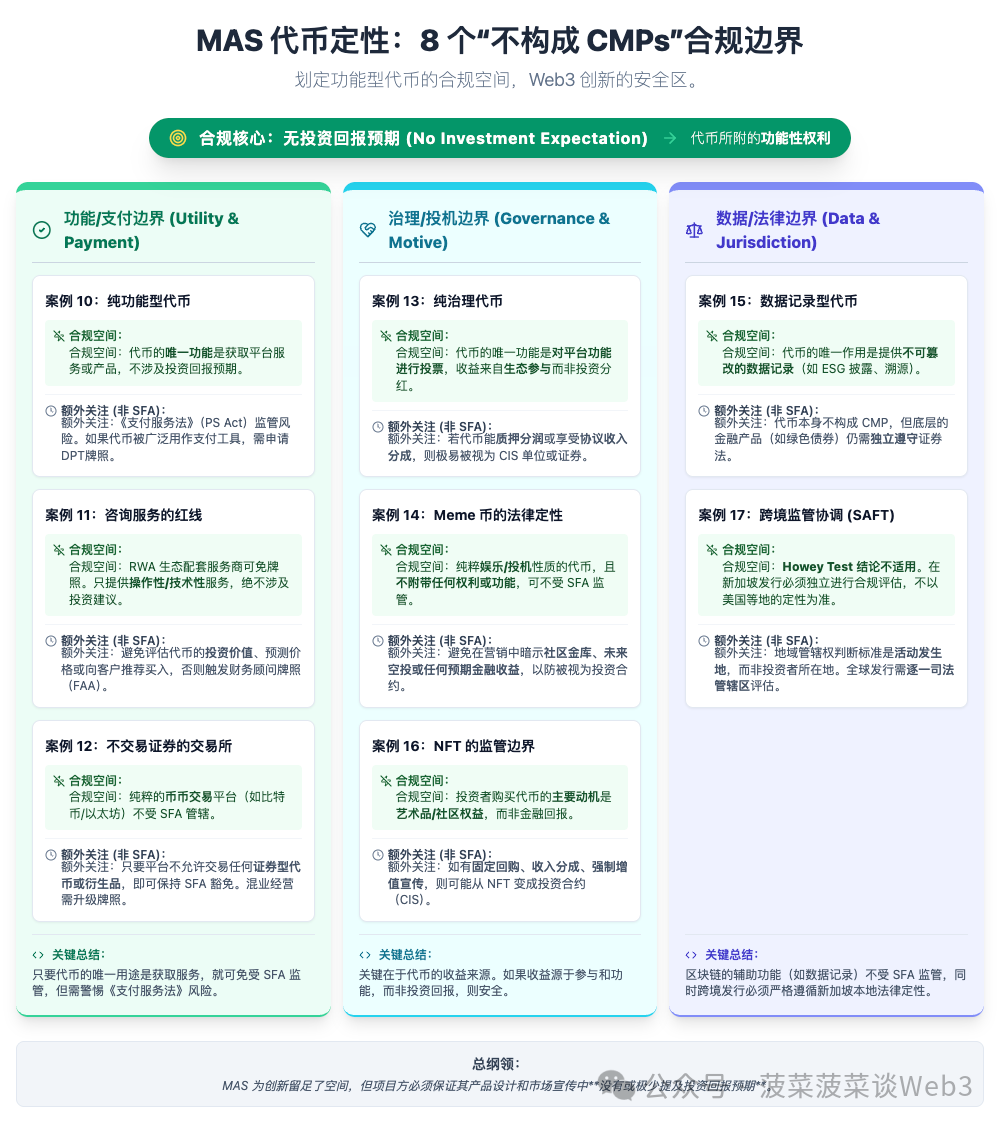

四、不构成CMPs的代币边界

讲完"要管什么",我们再看"不管什么"。这部分同样重要,因为它划定了"功能型代币"的合规边界。

MAS在指南中给出了8个"不构成CMPs"的案例,为Web3创新留下了明确的操作空间。

功能型代币、治理代币与Meme币

案例10:纯功能型代币

K公司开发了一个"计算能力共享平台",发行Token K用于平台内支付。Token K的唯一功能是"租用其他用户提供的计算能力",没有投资、分红、回购等任何金融属性。

MAS的判定:Token K不是CMP,不受SFA或FAA监管。

但指南紧接着加了一句:"K公司应单独评估其活动是否受PS Act(支付服务法)监管。"

这句话的言外之意是:逃过了证券法,不代表逃过了其他监管。如果Token K被广泛用于支付,可能需要申请"数字支付代币服务"牌照。

这个案例为纯粹的功能型代币划定了清晰边界:只要代币的唯一用途是获得某种服务或产品,且不涉及投资回报预期,就可以不受证券法监管。

案例11:咨询服务的红线

L公司为想做代币发行的客户提供全流程咨询服务:审查白皮书、介绍律师和开发者、设计代币经济模型等。但L公司有严格的客户筛选标准——只服务那些发行"纯功能型代币"的项目,明确排除任何带投资属性的代币。

而且,L公司不提供法律意见,不对投资风险发表看法,不推荐"买哪个代币"——它的服务纯粹是"操作性"的(operational),比如钱包创建、代币转移培训等。

MAS的判定:L公司的活动不构成"就公司财务提供建议"的受监管活动,也不构成"财务顾问服务",因此不需要牌照。

这个案例的启示是:RWA生态里的"配套服务商"(技术开发、营销咨询、社区运营等)可以相对自由地开展业务,只要不触及"投资建议"的红线。

但边界在哪里?一旦你开始评估代币的"投资价值"、预测价格走势、推荐投资者买入,就踩线了。

案例12:不交易证券的交易所

M公司运营一个数字资产交易所,但平台配置为"只允许交易不构成证券的数字支付代币(如比特币),禁止交易任何构成证券/衍生品/CIS单位的代币"。

MAS的判定:在禁令生效期间,SFA不适用于M公司。

但指南警告:如果M公司未来解除禁令、允许交易证券型代币,就需要申请成为批准交易所或认可市场运营商。

这个案例的现实意义在于:纯"币币交易"平台和"证券代币交易"平台,在新加坡是泾渭分明的两条监管赛道。前者走PS Act,后者走SFA,不能混为一谈。

这也解释了为什么今年5月的DTSP新规对很多交易所影响巨大——如果你只做比特币、以太坊这些非证券代币的交易,虽然需要DTSP牌照,但监管强度相对较低;但如果你想上线代币化股票、债券、基金,那就是完全不同的监管级别。

案例13:治理代币的微妙边界

N公司搭建了一个"去中心化数据平台",发行Token N用于募资。Token N只赋予持有人"对平台功能的投票权",没有分红、回购或其他金融权利。

N公司还设计了一个"参与奖励机制":用户根据其在平台上的活动(如参与调查、提供数据)获得额外的Token N,奖励数量与用户的参与度挂钩,与进一步投资无关。

MAS的判定:Token N不是CMP。

理由是:

Token N不代表任何公司所有权(不是股份)

Token N不体现发行人的债务(不是债券)

奖励机制基于"用户参与"而非"投资回报",不涉及"汇集资金、共享收益"的CIS逻辑

这个案例为"DAO治理代币"留下了操作空间——只要代币的主要功能是治理权(投票权),且持有人的收益来自生态参与而非投资回报,就可能不被视为证券。

但魔鬼在细节里。如果你的"治理代币"同时还能:

质押获得协议收入分成

享有平台手续费回购和销毁带来的价值增值

参与协议金库资产的分配

那就很难说清楚它是否构成CIS单位或证券了。

案例14:Meme币的法律定性

O女士是一位社交媒体网红,基于一个流行表情包创建并发行Token O。Token O不提供任何权利,纯粹是"娱乐性质",其价值由市场供需和投机驱动。它没有任何内在效用或功能,也不是支付工具。

MAS的判定:Token O既不是CMP也不是投资产品,SFA和FAA均不适用。

但指南还是补了一句:"O女士应单独评估其活动是否受PS Act监管。"

这个案例的有趣之处在于,它承认了"纯投机性代币"的存在,并认为这类代币可以不受证券法监管——前提是它真的没有任何权利或功能。

但实践中,有多少Meme币真的"纯粹娱乐"?很多Meme币项目方会暗示"社区金库"、"未来空投"、"生态发展"等预期收益,这时候就很难说它不构成投资合约了。

NFT、数据记录代币的合规空间

案例15:数据记录型代币

P公司发行Token P,用于记录其绿色债券的环境影响数据。Token P的唯一作用是"提供不可篡改的数据记录",不涉及任何权利转移,也不用于债券的所有权登记或转让。

MAS的判定:Token P不是CMP。

但指南强调:P公司发行的绿色债券本身仍然是CMP,仍需遵守证券法。

这个案例的意义在于,它为"区块链辅助披露"留下了空间——你可以用代币来增强信息透明度,只要不把它和金融权利挂钩。

这对ESG(环境、社会、治理)披露、供应链溯源等应用场景有重要启示:用区块链记录数据本身不受证券法监管,但底层的金融产品该怎么监管还是怎么监管。

案例16:NFT的监管边界

Q公司发行Token Q,每个代币代表一个独特的数字艺术品,所有权证明存储在链上。持有人不能将Token Q卖回给Q公司,但可以在二级市场交易。Q公司不宣传"投资收益",但持有人享有基础艺术品的有限知识产权,以及在线社区会员资格等权益。Q公司对每次二级交易收取版税。

MAS的判定:Token Q不是CMP。

理由是:持有人的权益主要是"知识产权+社区权益",而非金融回报。

但这个案例最有价值的地方不在结论,而在它隐含的警告:如果Q公司在营销时强调"Token Q价格必涨"、"买了就能获利",或者设计了"质押获得平台收入分成"等机制,那Token Q就可能从NFT变成投资合约。

关键判断标准是:投资者购买代币的主要动机是什么——是为了享受艺术品/社区权益本身,还是为了获得金融回报?

跨境监管协调:Howey Test的局限性

案例17:美国SAFT模式在新加坡不适用

R公司在美国注册,发行Token R,采用SAFT(Simple Agreement for Future Tokens)结构。根据美国法律的Howey Test,Token R被判定为"投资合约"(investment contract),因此是证券。Token R可以在场外或第三方交易所交易。

R公司打算向全球投资者(包括新加坡)发售Token R。

MAS的判定非常关键:Howey Test的结论不是新加坡判断代币是否为CMP的依据。R公司必须单独评估Token R在新加坡证券法下的性质。

这个案例打破了一个常见误区——你不能因为在美国被SEC判定为证券,就认为在新加坡也一定是证券;反之亦然。

各国的法律定义和监管标准不同,跨境发行必须逐一司法管辖区进行合规评估。

这对全球化RWA项目的启示是:不要指望"一套法律架构走天下"。如果你要向多个司法管辖区的投资者募资,就必须分别做合规分析,可能需要在不同地区采用不同的发行结构。

这也是为什么很多大型RWA项目的法律成本如此高昂——不是因为单个司法管辖区的合规难,而是因为要同时满足多个司法管辖区的要求。

五、三大监管创新与行业影响

读完17个案例,我们可以抽离出新加坡这份指南的三大创新点。这些创新不仅对新加坡本土有意义,更可能成为全球RWA监管的参考标准。

披露要求:从财务透明到技术透明

传统金融产品的招股说明书,披露的是"财务状况、业务风险、法律诉讼"等内容。但代币化产品多了一层"技术风险"——智能合约可能有bug、私钥可能丢失、DLT网络可能被攻击。

MAS这次专门列出了"代币化特定风险"的披露框架(见指南第3.7节),要求发行人必须披露:

技术特征层面:

DLT类型(公有链/私有链、许可链/非许可链)

网络/应用安全措施(身份认证、访问管理)

智能合约使用情况和治理机制(部署前是否经过审计)

代币铸造、发行、转移、赎回、销毁的具体流程

关键中介机构及其角色(如DLT网络运营商)

权利归属层面:

代币附带或衍生的权利束

代币是否赋予CMP的法定所有权或受益所有权

所有权如何记录(链上/链下)

当存在多个记录时,哪个是法律上的权属证明

发行人/相关实体是否有权修改或覆盖DLT记录

适用的法律和监管框架

在适用法律下的定性(例如根据SFA被监管为债券)

托管安排层面:

托管方式(投资者自托管、发行人保管、第三方托管)

私钥管理流程

如果由发行人或关联公司托管:确保投资者资产可识别和独立维护的流程

对于资产支持代币:底层资产的托管安排

风险披露层面:

技术和网络风险:DLT网络/智能合约故障(编码错误、连接问题)、安全漏洞(网络攻击、智能合约漏洞)、公有非许可区块链特有风险(分叉、51%攻击)

操作风险:第三方服务提供商安排(DLT基础设施、代币化服务)、失败风险(意外中断、响应时间变慢)

法律监管风险:当前/未来法律框架对发行、交易、赎回的影响、法律地位不确定性(如财产法下的地位)、法律/监管不确定性或改革带来的价值风险

托管风险:私钥丢失/被盗及其对投资者的影响、支撑资产的托管风险及投资者影响

其他风险:缺乏活跃交易市场导致的定价/流动性风险

这套披露框架的价值在于,它第一次把"代币化"从抽象概念变成了具体的合规checklist。

发行人不能再用"基于区块链"这种模糊话术糊弄投资者,必须把底层技术架构、权利归属、风险点逐一讲清楚。

更重要的是,这套框架直面了"链上链下分裂"问题——MAS要求发行人必须明确披露:所有权如何记录(链上还是链下)、适用什么法律框架、代币在该法律框架下如何定性。

这实际上强制发行人必须向投资者说清楚:你的权利到底依赖什么,是链上记录还是链下法律文件。

这对投资者保护意义重大。至少投资者在买代币之前,就知道自己的权利到底依赖什么、风险在哪里。

"控制"定义:托管服务的监管触发机制

在传统金融里,"托管"(custody)的定义很简单——谁物理持有资产,谁就是托管人。

但在代币世界里,"持有"是个模糊概念。如果代币在链上,是持有私钥的人拥有代币,还是私钥对应地址的"法律所有人"拥有代币?如果是多签钱包,每个签名者都算"托管人"吗?

MAS给出了一个非常精准的定义(见指南第4.6段):"控制"(control)是指"有能力控制对代币的访问或执行涉及代币的交易"。

关键点在于:

控制不需要是"排他的"——即使你只持有多签钱包的一个私钥(或私钥碎片),只要你的签名是交易必需的,你就对代币有"控制权"

控制包括"间接控制"——如果你通过第三方(比如托管服务商)维持对私钥的控制,也算

控制的法律后果是"需要托管牌照"——无论你是交易所、钱包服务商还是DeFi协议,只要你对用户的代币有控制权,就可能需要申请Capital Markets Services License下的"providing custodial services"牌照

这个定义对行业的冲击波是巨大的。

很多DeFi协议宣称"非托管"(non-custodial),理由是"用户自己持有私钥"。但如果协议的智能合约有"管理员私钥"可以冻结资产、升级合约,那按新加坡的标准,协议方就对用户资产有"控制权",就可能需要托管牌照。

很多钱包服务商提供"MPC钱包"(多方计算钱包),私钥被分割成多个碎片,用户持有一个碎片,服务商持有另一个碎片。按MAS的定义,服务商明确需要托管牌照——因为它持有的碎片是完成交易的必要条件,这就是"控制"。

这个定义的精妙之处在于:它不纠结于"谁物理持有私钥"这种技术细节,而是看"谁能影响代币的转移"这个经济实质。

域外管辖:离岸架构的失效

新加坡是个小国,但SFA第339条赋予了MAS强大的域外管辖权(见指南第5节):只要活动"部分在新加坡发生",或"在新加坡境外发生但对新加坡产生实质性和合理可预见的影响",SFA就可以适用。

这意味着什么?

假设你是一家开曼注册的公司,团队在香港,向全球(包括新加坡)投资者发售代币化美国国债。你可能会想:"我又不在新加坡运营,凭什么受新加坡监管?"

但如果:

你的营销材料用了新加坡本地KOL

你的交易平台向新加坡IP地址开放

你的投资者里有相当比例来自新加坡

那么,MAS就可以主张管辖权,要求你遵守SFA的相关规定。

这种"长臂管辖"不是新加坡独创——美国SEC、欧盟监管机构都有类似条款。但新加坡这次把它明确写进代币化指南,传递的信号很明确:别想通过"离岸架构"来规避监管。

特别是结合今年5月的DTSP新规来看,新加坡的监管逻辑已经非常清晰:

如果你在新加坡运营(哪怕只是几个人在家办公),必须有牌照

如果你不在新加坡,但向新加坡人提供服务,也可能需要牌照

如果你既不在新加坡运营、也不向新加坡人提供服务,但你的活动对新加坡市场有"实质性影响",MAS依然可以管

这基本上堵死了所有监管套利的路径。

六、结语:确定性才是创新的土壤

写到这里,文章已经接近尾声。但我还想再多说几句。

过去几年,我见过许多RWA项目因为"监管不确定性"而胎死腹中。有的是因为律师费太贵,有的是因为等不起,有的是因为干脆搞不清楚"到底该找谁审批",有的做出来根本融不到钱。

真正扼杀创新的不是监管,而是不确定性。

如果规则清晰,哪怕严格一点,至少知道怎么做才能合规。但如果规则模糊,你就只能"摸着石头过河",每一步都可能踩雷。

新加坡这次的做法,恰恰是给了行业一个"确定性"。你可以说这套规则严格,但你不能说它不清晰。

但我必须说清楚一点:新加坡这份指南并没有解决RWA的所有问题,这并不是直接的颁布法律。

代币依然无法直接等于法律产权——苹果公司的股东名册依然在纳斯达克,商业地产的产权依然在土地登记处,链上记录在法律上依然不能直接代表所有权。你还是需要开曼SPV、需要复杂的信托架构、需要托管协议,这些法律成本和架构复杂性一点都没有降低。

但新加坡解决了一个更致命的问题:监管不确定性。

至少现在,我们知道怎么做才能合规,而不是在迷雾中摸索。

对于真正想做事的团队来说,这反而是利好——因为合规成本变得可预期了,法律风险变得可控了。

而对于那些只想"割韭菜"的团队来说,这确实是坏消息——因为监管把所有的漏洞都堵上了。

但这难道不正是我们想要的吗?

RWA这个赛道,本质上是要把"真实世界的资产"引入"数字世界的效率"。如果连最基本的投资者保护都做不到,谈何"大规模应用"?

从这个意义上说,新加坡这份指南的意义不仅在于"给了一套监管规则",更在于它向全世界宣示:RWA可以在清晰的监管框架下健康发展。

毕竟,在金融监管这件事上,后发者的优势在于可以学习先行者的经验,少走弯路。

而我们这些从业者,则可以用脚投票——在监管最清晰的地方做事。

至于香港,新加坡已经打了个样了,得加油了啊!

Reference:

https://www.mas.gov.sg/regulation/guidelines/guide-on-tokenisation-of-cmps

免责声明:本文章仅代表作者个人观点,不代表本平台的立场和观点。本文章仅供信息分享,不构成对任何人的任何投资建议。用户与作者之间的任何争议,与本平台无关。如网页中刊载的文章或图片涉及侵权,请提供相关的权利证明和身份证明发送邮件到support@aicoin.com,本平台相关工作人员将会进行核查。