撰文:Max.S

2025 年 11 月,全球金融版图发生了一次微妙但意义深远的倾斜。新加坡交易所 (SGX) 宣布于 11 月 24 日推出比特币和以太币的永续期货 (Perpetual Futures) 。几乎在同一时间,大洋彼岸的 Cboe Global Markets 宣布其「连续期货」 (Continuous Futures) — — 一种功能上等同于永续合约的产品 — — 将于 12 月 15 日上线 。

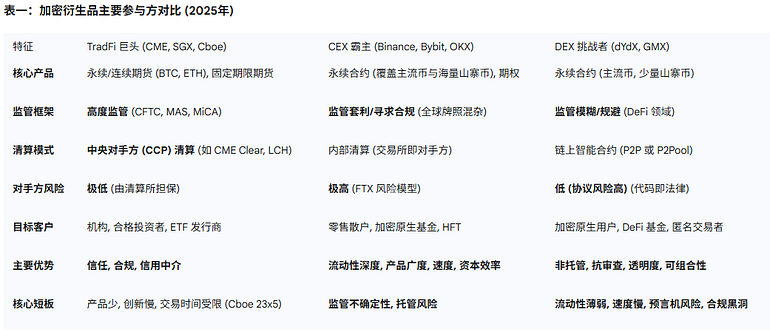

这不是一次孤立的产品发布,而是一场跨越两大洲的战略协同。传统金融 (TradFi) 巨头们不再满足于芝加哥商品交易所 (CME) 自 2017 年以来主导的、较为「传统」的固定期限期货 (dated futures) 。它们的目标已经锁定 — — 那就是加密原生交易所 (CEXs, 如 Binance、Bybit) 的利润核心:一个日均交易量超过 1870 亿美元的庞大市场 。

TradFi 的入场方式极为精明。它们并非简单复制,而是在「重塑」产品以适应监管。SGX 在新加坡金融管理局 (MAS) 的严格框架下 ,将其产品明确限制为机构和合格投资者 ,成功将其「合规化」。

Cboe 的「连续期货」 则是更精妙的监管工程。它通过设置一个10年的超长到期日,并辅以每日现金调整 ,在功能上完全复制了永续合约(无需滚动),但在法律形式上却规避了「永续」这个已被离岸市场「污染」的词汇 。这种做法为美国商品期货交易委员会 (CFTC) 提供了批准一个功能相同、但名义上「干净」的产品的台阶。这是典型的 TradFi 智慧:不是绕过监管,而是为监管重塑话语体系。

SGX 总裁 Michael Syn 的发言一针见血:「将永续合约纳入一个交易所清算的、受监管的框架中……我们为机构提供了他们一直在等待的信任和可扩展性」 。

这场战争的核心,是 TradFi 试图用「信任」和「监管确定性」作为武器,从 CEX 手中夺取机构流动性。

TradFi 巨头的围猎:以「信任」为武器

机构的核心痛点:FTX的「创伤后应激障碍」 (PTSD)

三年前FTX的崩溃是机构加密叙事的转折点。它暴露了加密原生交易所 (CEX) 模式的根本缺陷:资产不透明、利益冲突以及灾难性的对手方风险 。

对于一家养老基金或大型资产管理公司而言,最大的风险不是比特币价格波动 (Market Risk),而是交易所滥用客户资金或携款跑路 (Counterparty Risk)。机构投资者对「不透明的、离岸的、不受监管的加密交易所」所带来的「高昂对手方风险」感到「深深的不安」 。

CEX 的「原罪」在于其集市商、经纪商、托管方和清算所四重角色于一身 。这是一个在传统金融中被监管(如 Dodd-Frank 法案)严格禁止的结构性利益冲突。机构的风控与合规部门无法回答一个核心问题:「谁是我的对手方?我的抵押品在哪里?」 。在 CEX,答案是「交易所自己」。在 FTX 事件后,这个答案等同于「不可接受」。

TradFi的「银弹」:中央对手方清算 (CCP)

TradFi 的解决方案是结构性的。当机构在 CME 或 SGX 交易时,它们交易的不是「彼此」,而是「清算所」。CME Clear 、伦敦清算所的 LCH Digital Asset Clear 和 Cboe Clear U.S. 扮演了中央对手方 (CCP) 的角色。

这些 CCP 通过「合约更替」 (Novation) 介入每笔交易,成为「每个卖方的买方,和每个买方的卖方」 。这意味着,即使交易对手违约,CCP 也会利用其庞大的保证金池和违约瀑布基金来保证交易的履约。这「消除了所有对手方、结算、运营、违约和法律风险」 。

CME 和 LCH 并不是在销售「比特币期货」;他们是在销售「由CCP清算的比特币风险敞口」。CEX 提供的「资产保障基金」(如 Binance 的 SAFU Fund )是一种「企业担保」,其可信度取决于 CEX 的意愿和财力。而 TradFi 的 CCP 是一种「法律结构」,其可信度由监管、法律和庞大的、透明的金融防火墙背书 。机构的法律和合规部门别无选择,只能选择后者 。

三巨头的不同路径

CME (美国): 「合规品牌」的胜利与「ETF的锁定」 CME 在2025年已成为机构加密衍生品的「堡垒」。其在2025年第三季度的加密产品日均交易量 (ADV) 达到141亿美元,未平仓合约 (OI) 达到创纪录的313亿美元 。更关键的指标是「大型未平仓合约持有者」 (LOIHs) — — 机构的代名词 — — 在2025年9月达到创纪录的1,014家 ,远超2024年的数据 。

早在2023年,CME 已在比特币期货 OI 上超越了 Binance 。这标志着机构(「聪明钱」)的流动性开始从离岸 CEX 回流到受监管的 TradFi。

CME 的胜利不仅仅是合规。它通过其基准利率 (CME CF Bitcoin Reference Rate, BRR) 与2024年批准的美国现货比特币 ETF 进行了「结构性焊接」。

分析指出,大多数美国现货 ETF 使用 CME 的 BRRNY (纽约变体) 来计算其净资产值 (NAV) 。而 CME 的期货合约则基于 BRR (伦敦变体) 进行结算。这创造了所谓的「价格单一性」 (price singularity) 。

ETF 的授权参与者 (AP) — — 如大型投行 — — 在管理 ETF 申购赎回时,需要对冲其比特币敞口。他们必须使用 CME 的期货,因为只有 CME 的期货与 ETF 的 NAV 基准完美挂钩,从而消除「跟踪误差」 (tracking error)。CME 因此锁定了来自美国万亿 ETF 市场的对冲流动性。Binance 或 Bybit 的永续合约,无论其流动性多好,都无法为 ETF AP 提供这种零基差风险的对冲。

SGX (亚洲):争夺「在岸化」的亚洲千亿流动性 亚洲是永续合约的「震中」 (epicentre of this growth) 。但正如 SGX 所指出的,这些高达1870亿美元的日均流量,「仍主要在亚洲以外的离岸平台 (offshore platforms) 上定价和结算」 。

SGX 的战略非常清晰:利用新加坡的 AAA 评级 和 MAS 的清晰监管 ,为亚洲的家族办公室、对冲基金和机构提供一个「在岸」 (on-exchange)、「受信任」 (trusted) 的交易场所。它的目标不是吸引 Binance 的散户,而是吸引那些希望交易加密货币、但被禁止使用离岸 CEX 的机构资金 。

Eurex (欧洲):创新的追赶者 Cboe 的「连续期货」 和德意志交易所集团旗下的 Eurex(通过 LSEG)的 FTSE 指数期货 表明,TradFi 的策略是多点开花。Cboe 的 23x5 交易时间 虽然不如 CEX 的 24/7 ,但它提供了受监管的、集中清算的永续敞口,这本身就是一个巨大进步。Eurex 则通过「纳米」 (nano) 和「缩减价值」 (reduced-value) 合约,降低机构参与的资金门槛 。

「合规溢价」 (Compliance Premium) 的形成

TradFi 的流动性目前远不及 CEX ,但机构愿意为安全付出代价。研究发现,CME 的比特币期货基差 (basis)「持续保持着比 Deribit(一个加密原生交易所)高4%的年化溢价」 。

这 4% 的溢价,就是「合规溢价」和「对手方风险规避」的市场价格。它意味着市场正在量化监管风险。机构愿意放弃 4% 的年化收益,以换取在 CME 上交易,从而规避托管风险,并通过其现有的主要经纪商 (Prime Broker) 接入 。TradFi 和 CEX 的价格永远不会完全趋同。它们服务于两个不同的风险偏好。

CEX 的保卫战:从「离岸」到「合规」的艰难转身

CEX 的统治地位目前仍是绝对的。2024年,仅前十大 CEX 的永续合约交易额就高达58.5万亿美元 。Binance 是这个宇宙的中心,市场份额常年维持在 35–43% 之间 ,月交易量动辄数万亿 。

产品广度是 CEX 的「杀手锏」。TradFi 目前只敢触碰 BTC 和 ETH 。而 CEX(如 Binance, Bybit, OKX)提供的是一个「超级市场」,拥有数百个山寨币 (Altcoin) 的永续合约 。一个对冲基金如果想做多 SOL、做空 AVAX,CME 无能为力,但 Binance 可以 。CEX 在几周内就能上线一个新热门代币的期货,而 TradFi 则需要几个月的监管审批。

阿喀琉斯之踵:全球监管的「紧箍咒」

CEX 建立在「监管套利」 (regulatory arbitrage) 的流沙之上。现在,这片流沙正在消失。Binance 在2023年支付43亿美元罚款并承认洗钱 ,其 CEO 下台 。Bybit 被禁止在美国、英国等多个国家运营 。OKX 因在2018至2024年间为美国客户提供服务而面临审查 。

CEX 面临的不再是「是否监管」,而是「如何被监管」的生存问题。一份2025年的报告批评 CEX 的治理存在「问责真空」 (accountability voids),并使用「技术洗白」 (techwashing) 来掩盖风险 。这种野蛮生长的模式已走到尽头。

CEX的应对策略:分化、模仿、隔离

面对 TradFi 的入侵和全球监管的收紧,CEX 正在采取多重策略应对。

首先是「寻求合法化」。CEX 们正拼命在全球范围内「收集」牌照。OKX 以其在新加坡、迪拜、欧洲的「广泛牌照组合」 为傲。Kraken 则以其在欧洲和美国的合规声誉 吸引机构。这是它们吸引机构资金的唯一途径。

其次是「模仿TradFi」。CEX 正在疯狂复制 TradFi 的基础设施。最典型的例子是 Coinbase Prime 和 Binance Institutional 。它们试图模仿「主要经纪商」 (Prime Brokerage) 模式,将交易执行、托管 、融资和报告打包成一个「一站式」服务 ,以此在自己的围墙花园内解决机构的对手方风险和运营难题。

最后是「隔离与分化」。CEX 的未来必然是「双重人格」。它们必须将其业务一分为二:

「合规人格」 (如 Coinbase, Kraken, Binance.US): 这个实体将严格遵守 KYC/AML,产品稀少 ,杠杆率低,专门服务于美国和欧洲的机构及 ETF。它会看起来越来越像 CME。

「离岸人格」 (如 Binance.com, Bybit): 这个实体将继续留在迪拜、塞舌尔 等「友好」地区,提供数百种山寨币、高杠杆和金融创新 。它将服务于全球零售和加密原生基金。

TradFi 的入侵迫使 CEX 进行这种痛苦但必要的切割。无法完成转型的 CEX 将被挤出市场 。

DEX的异军突起:用「代码」解决信任

DEX的核心叙事:非托管(Non-Custodial)的终极安全,去中心化交易所 (DEX) 提出了一个比 TradFi 更激进的解决方案。TradFi 说:「相信我们的清算所 (CCP)」。DEX 说:「你不需要相信任何人」 。

在 DEX 上,交易通过智能合约在链上执行,用户资金始终保留在自己的钱包中 。这从根本上消除了 CEX 式的(FTX)托管风险和对手方风险。对于加密原生基金而言,这是规避风险的黄金标准。DEX 衍生品市场正在爆发,2025年交易额预计将从2024年的1.5万亿翻倍至3.48万亿美元 。

DEX的「玻璃天花板」:流动性与监管的迷雾

DEX 的交易量仅占 CEX 的零头 。有评论尖锐地指出:一个想交易1亿美元期货的专业交易者,「需要 CME、Binance 或 OKX — — 没有 DEX 能在不产生巨大滑点的情况下处理这个规模」 。流动性是 DEX 的第一个「硬伤」。

监管黑洞是 DEX 的真正「硬伤」。DEX 的「无需许可」 (permissionless) 和「匿名性」 是其核心价值,但也是机构合规的噩梦。

DEX 面临一个「合规悖论」:它必须在「去中心化」和「机构采用」之间做出选择,它几乎无法两者兼得。一个合规基金(如富达)如何使用 dYdX?它无法在 DEX 上执行 KYC/AML。它如何向 SEC(美国证券交易委员会)证明,它的交易对手方不是受制裁的实体? 。

在 DEX 能够解决「链上身份」 (On-chain Identity) 和合规性报告问题之前,它们将被排除在大型、受监管的机构(如养老金、主权财富基金)的投资组合之外。这迫使这些机构只能选择 CME、SGX 和 Cboe 。

终局推演:流动性割裂与市场重构

「双轨市场」 (Two-Track Market) 的固化

TradFi 的入侵不会「杀死」CEX,DEX 也不会「杀死」CEX。相反,市场正在分裂成两个(甚至三个)平行的生态系统 。

轨道一:「合规-机构市场」 (Regulated Institutional Market)

玩家: CME, SGX, Cboe, LCH。

产品: 现金结算 (USD-settled) 的 BTC/ETH 期货 。

客户: ETF 发行商、大型资产管理公司、银行、对冲基金 。

特征: 高合规性、CCP 清算、高「合规溢价」 、创新缓慢。这是「风险管理」的市场。

轨道二:「离岸-加密原生市场」 (Offshore Crypto-Native Market)

玩家: Binance, Bybit, OKX 等 CEX;dYdX 等 DEX。

产品: 稳定币/币本位结算的永续合约 ,覆盖数百种山寨币。

客户: 零售交易者、加密原生基金、高频交易公司 。

特征: 高风险、高杠杆、产品创新极快、监管不确定性 。这是「投机与Alpha」的市场。

这种「双轨制」的直接后果是流动性碎片化 。在 TradFi 中,流动性是高度集中的(如 NYSE)。但在加密市场,流动性现在被割裂在 CEXs (Binance)、DEXs (dYdX)、TradFi (CME, SGX) 以及各种 L2s (Arbitrum, Base) 之间。

这对机构来说是一场运营噩梦:「每个交易所都需要单独的风险管理…法律团队必须谈判几十个单独的协议…财务团队必须在多个场所管理抵押品…这极大地占用了资本效率。」 。流动性很充裕,但你很难高效地获取它 。

谁才是终极赢家?「加密主要经纪商」 (Crypto Prime Brokerage)

既然流动性碎片化不可避免,那么聚合这些碎片的「中间件」 (Middleware) 就成为了市场「圣杯」。

机构的困境在于,它不想在10个地方开户,它想在1个地方开户,但能交易所有10个地方的流动性 。这正是 TradFi 中「主要经纪商」 (Prime Brokerage, PB) 的角色 。

一个加密 PB(如 Talos , Fireblocks )将提供一个「统一的保证金账户」 (unified margin)。机构将资产托管在 PB 处,PB 利用其技术和法律框架,连接到 CME、SGX、Binance、dYdX 等所有流动性场所。机构通过一个 PB 接口,就可以在受监管的 CME 进行对冲,同时在 Binance 上交易山寨币 。

SGX 和 CME 的入侵,客观上为加密 PB 创造了爆炸性的需求。未来的赢家可能根本不是交易所,而是那些能为机构「粘合」这个破碎市场的 PB 平台。

监管的武器化:地缘政治的流动性战争

监管不再只是「规则」,它已成为国家吸引资本的「工具」 。

美国 (CFTC/SEC): 美国的策略是「收编」。通过批准 ETF 和 CME/Cboe ,它将机构流量引导至本土的、受监管的场所。2025年新政府对加密的友好立场加速了这一进程 。

亚洲 (MAS/HKMA): 新加坡和香港的策略是「筑巢引凤」。它们正在打造全球最清晰、最亲机构的定制化加密监管框架 。它们的目标是成为美国之外的全球机构加密中心。SGX 推出永续合约 ,是新加坡国家战略的金融武器。

欧盟 (MiCA): MiCA 提供了统一的市场,但代价是「昂贵」和「官僚」 。它在稳定币上很强 ,但在衍生品创新上可能落后于亚洲的灵活监管。

我们将看到流动性池按地缘政治分裂。一个苏黎世的基金可能会优先选择 Eurex ;一个新加坡的家族办公室会发现 SGX 是其首选;一个美国的 ETF 发行商则被锁定在 CME 。加密货币「全球统一流动性」的乌托邦梦想已经破灭。取而代之的,是一个按监管版图划分的、碎片化的全球市场。

这将是一场没有终局的重构!

新加坡交易所 (SGX) 和 Cboe 在2025年底的行动 ,不是 TradFi 入侵的结束,而是这场重塑万亿衍生品版图战争的「诺曼底登陆」。

这场战争不会有单一的胜利者,而是导致了市场的永久性分化 (Bifurcation) 。TradFi 巨头 (CME, SGX) 凭借其无与伦比的「信任」武器 — — 中央对手方清算 (CCP) ,将牢牢锁定「合规机构」这块最肥沃的领地,特别是与 ETF 绑定的对冲流量 。

现任霸主 CEX (Binance, Bybit) 不会消亡 。它们被迫进行「人格分裂」 :一部分业务将「上岸」寻求合规,变得臃肿而缓慢;另一部分将继续留在「离岸」,依靠其无与伦比的产品广度 和创新速度,服务于高风险的加密原生基金和全球散户。

DEX (dYdX) 代表了技术的最终方向 ,但它「合规黑洞」 的致命缺陷,使其在可预见的未来仍将是机构的「实验田」,而非「主战场」。

最终,这个破碎的市场 催生了真正的赢家:加密主要经纪商 (Crypto Prime Brokerage) 。那些能够聚合 TradFi、CEX 和 DEX 所有流动性,为机构提供「一站式」保证金和风险管理的平台 ,将成为新版图的「超级连接器」。TradFi 的入侵,最终将使「交易所」退居二线,而「中间件」成为王者。

免责声明:本文章仅代表作者个人观点,不代表本平台的立场和观点。本文章仅供信息分享,不构成对任何人的任何投资建议。用户与作者之间的任何争议,与本平台无关。如网页中刊载的文章或图片涉及侵权,请提供相关的权利证明和身份证明发送邮件到support@aicoin.com,本平台相关工作人员将会进行核查。