原文标题:DeFi's next milestone: What it'll take for agentic finance to work

原文作者:@Lemniscap

原文编译:Ismay,BlockBeats

编者按:当 DeFi 的世界复杂到连专业用户都难以掌控时,我们究竟如何把主动权交还给普通人?

本篇来自 Lemniscap 的研究文章,系统梳理了「智能代理金融」的兴起脉络与现实困境。从 &milo、Meridian 到 SendAI、The Hive,这些早期产品展示了 AI 如何成为链上交互的新接口,也暴露了其在执行可靠性、权限安全与验证机制上的巨大缺口。作者指出,DeFi 想迈向下一个阶段,关键不在更聪明的模型,而在更可信的底层结构——让代理的每一次行动都可验证、可追溯、可被信任。

这不仅是技术演进的转折点,也是一场关于信任重构的实验。正如文中所言:DeFi 的下一个里程碑,不是更大的规模,而是对自动化的信任。

到 2025 年,DeFi 已经和早期的模样完全不同。

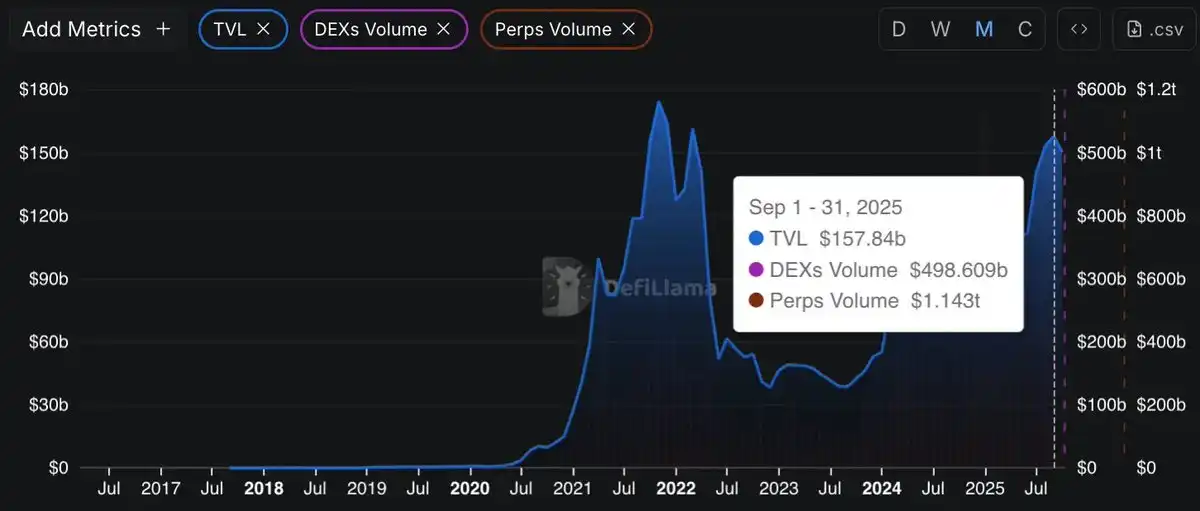

数据本身就能说明一切:机构资金单季流入超过 100 亿美元,分布在数十条链上的活跃协议数量突破 3000 个。全网 DeFi 协议的总锁仓量在 2025 年达到 1600 亿美元,同比增长 41%;DEX 与 Perps 的累计交易量更是以「万亿」为计。

随着 DeFi 的体量变大,能做的事情越来越多,但复杂度也急剧上升。大多数人根本无法跟上链上发生的一切。如果我们希望更多人能把握这些新机会,就必须构建能让用户更轻松做出正确决策的工具——而这正是未来的发展方向。

与此同时,AI 已逐渐融入日常生活,人们开始养成围绕自动化的新习惯。这一趋势催生出「智能代理金融」(Agentic Finance)——由智能代理来处理金融操作的导航与执行。

即便是像 Comet 这样基于浏览器的简单代理,也展示了这类工具的快速演进。当你通过浏览器代理执行一笔 DeFi 操作(正如 SendAI 创始人 Yash 分享的示例那样),你就能看到智能代理金融的潜力。

这一愿景其实很直观:你不再需要翻找各种仪表板或 X 上的长帖,只需告诉 AI 你想实现的目标,它就能自动帮你完成后续步骤。

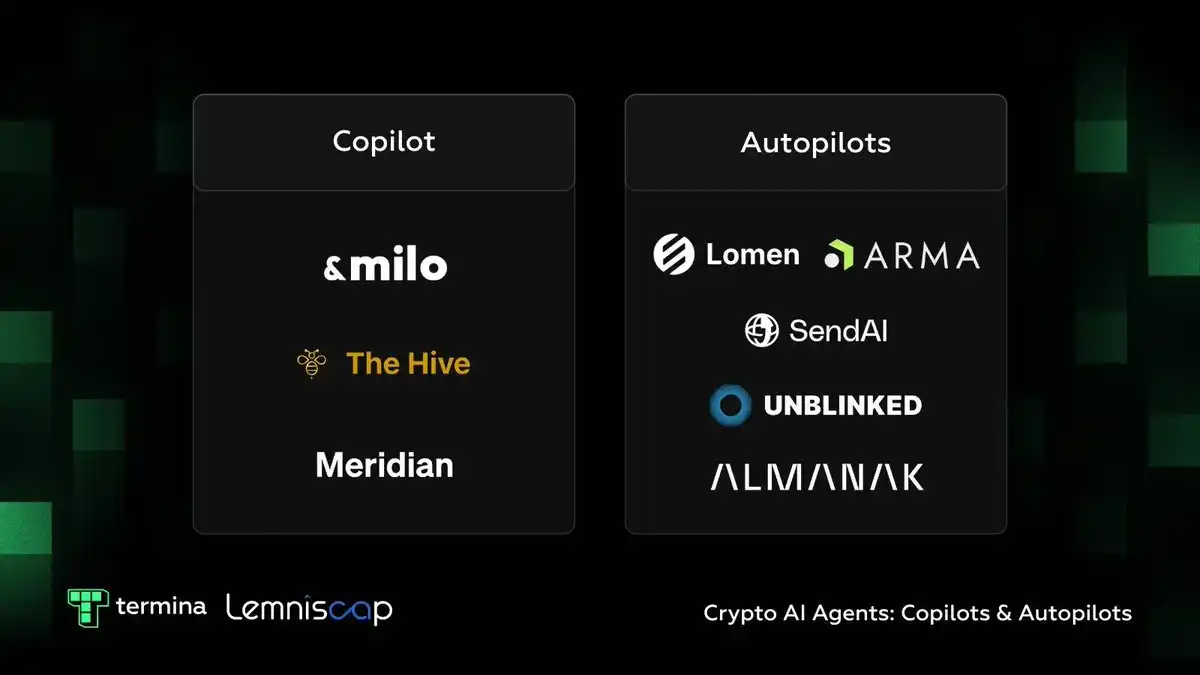

目前正在出现两类智能代理:

一类是 Copilots,它们引导用户在整个 DeFi 世界中做出决策;另一类是 Quant Agents,更偏向专业自动化策略执行,相当于「自动驾驶(Autopilots)」。

两者都还处于早期阶段,也都存在缺陷,但它们共同指向一个新的方向——一种全然不同的、由 AI 驱动的 DeFi 交互方式。

作为「副驾驶」的智能代理

可以把这些智能代理想象成你的个人助手。你不再需要翻看图表或在不同协议间跳转,只需用自然语言提问,比如:「现在最热门的代币有哪些?」或「哪里收益最高?」,代理就能直接回答并给出下一步建议——就像一个随叫随到、知识丰富的朋友。

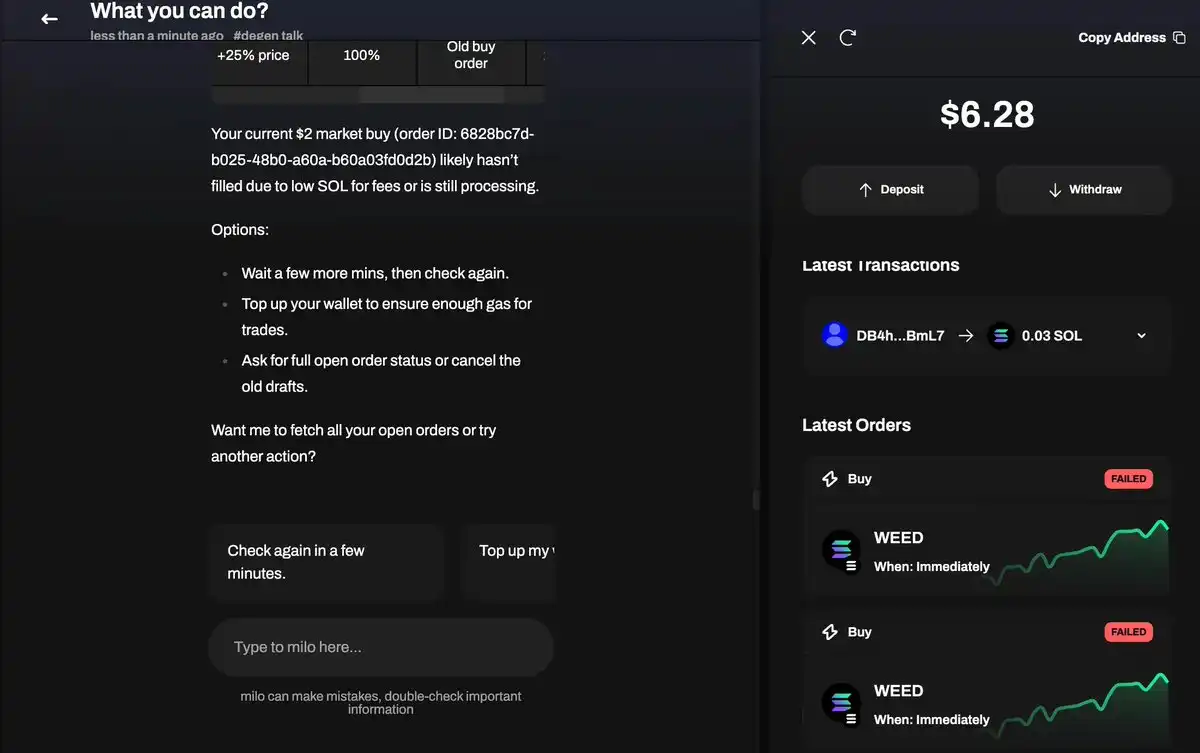

以 &milo 为例,它的副驾驶模式能协助你做出投资决策、进行资产再平衡、获取投资组合洞察——让你在保持掌控的同时,省去繁琐操作。

借助自然语言解释与智能提示,&milo 能帮助用户理解仓位、比较收益机会,而不必在各种仪表板中翻找数据。它展示了副驾驶型代理从简单的聊天助手逐步演进为功能完整的 DeFi 向导的雏形。

为了观察这些代理在实际操作中的表现,我们试用了几款最新发布的产品,亲身体验它们处理真实 DeFi 任务的能力。

结果显示,这些代理仍有局限。例如,它能成功识别热门代币,但无法顺利执行买入操作;还出现了两笔交易失败,系统提示「余额不足」,尽管账户中实际上有足够的 SOL 用于支付手续费。

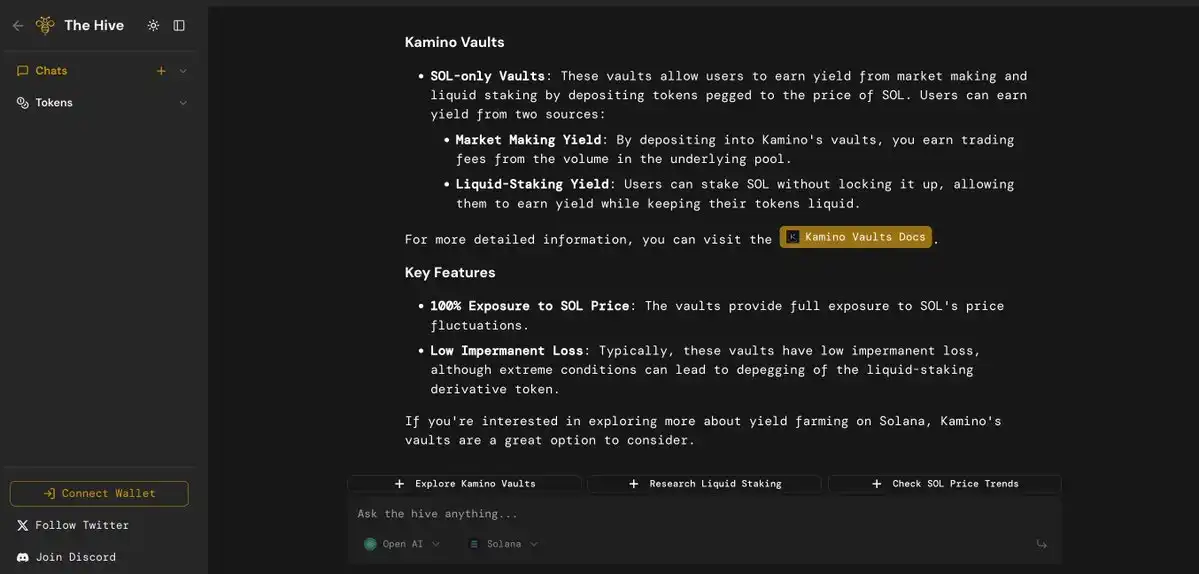

类似的平台 The Hive 则采用了不同路径——它将多个 DeFi 代理组成一个「蜂群」,能协同完成跨链、收益策略、清算防御等复杂任务,所有操作都通过一个简洁的聊天界面协调执行。这种由专用代理组成的网络,可以用自然语言指令完成多步骤的链上操作。

我们用 The Hive 测试了同样的买入指令。系统确实识别出了热门代币 WEED,但在执行购买时却返回了错误的合约地址。

总体来看,Milo 展示了如何把投资组合管理工具整合进一个流畅流程,而 The Hive 则在探索如何让多个专门代理协同工作。随着智能代理能力的提升,它们也开始出现更明显的分工。

例如,Meridian 专注于另一端的用户群——帮助初学者迈出进入 DeFi 的第一步。它采用移动端优先设计,配合清晰的提示,让换币、质押或查询收益等基础操作更易上手。

Meridian 在这些核心任务上表现流畅、执行迅速,更重要的是,它非常清楚自身边界。当用户要求它执行超出范围的操作时,它会解释原因,而不是盲目尝试——这种「诚实」,让它成为新手探索链上世界的可靠起点。

Meridian 创始人 Benedict 解释道:

「Meridian 让用户可以用自然语言进行安全的研究与操作。我们已将代理的研究功能免费向公众开放,网址是 meridian.app。注册 Meridian 移动端 App 的用户可使用代理的换币(swap)、多币种交换(multi-swap)以及投资组合购买功能。目前账户仍处于封测阶段,感兴趣的用户可通过 Twitter 联系 @bqbrady 申请体验。」

通过我们的测试,我们发现,目前大多数专注于 DeFi 导航的 AI 代理,更多还停留在「教师」或「助手」的角色,主要帮助用户完成最基础的操作(如换币)。

要让它们可靠地处理更复杂的流程——例如提供流动性、管理杠杆仓位等——仍然需要进一步改进。

正如 Solana 基金会 AI 负责人 Rishin Sharma 所指出的:

「大型语言模型(LLMs)在处理宽泛任务时容易出现幻觉,也难以执行确定性操作。而类似 MCP 这样的函数调用机制,可能更适合将『行动计划』转化为实际执行。虽然 LLM 在构思和指导层面表现不错,但在精准执行上仍力不从心。要让智能代理金融真正可靠,必须超越 LLM,开发特定的函数调用机制、明确的执行策略、可验证性,以及安全的权限系统。换句话说,如今的智能代理执行层仍然发育不全——AI 的『大脑』已经足够聪明,但还缺一个能稳健行动的『身体』。」

作为「自动驾驶」的智能代理

如果说「副驾驶型」代理更像导师,那么「量化型」代理则更像自动驾驶系统。它们不仅能构建策略,还能真正执行——实时监控市场、测试交易,并以机器速度自动行动,让复杂的 DeFi 策略进入「全自动运行」模式。

一个正在成形的典型案例来自 SendAI。它本身并不是量化代理,而是一套让他人能够创建这些代理的工具包。其为 Solana 设计的「Agent Kit」支持超过 60 种自主操作,包括代币兑换、新资产发行、借贷管理等,并可直接与 Jupiter、Metaplex、Raydium 等主流协议交互。

换句话说,它为开发者提供了一个「轨道系统」,让他们能将决策模型直接接入链上执行。

SendAI 创始人 Yash 清晰地概括了他们的愿景:

「我们相信,每一个 AI 代理未来都会拥有自己的钱包。SendAI 正在构建这一体系所需的工具与经济层,使这些代理能够在 Solana 上执行任何操作。我们正在搭建一个平台,让这些代理具备上下文感知能力,并支持长时运行、持久且异步的复杂任务执行。」

与此同时,其他团队正试图让这一能力更易触达。Lomen 负责精选策略,并让用户「一键部署」,降低了无需编写代码即可享受量化自动化的门槛。

而对于更偏好自定义系统的「进阶玩家」,Unblinked 提供了一个由 AI 驱动的策略实验环境。它就像交易领域的 Cursor:用户可以先勾勒出自己的策略想法,在安全的沙盒环境中运行和优化,再决定是否投入真金白银。

还有一些平台选择同时调用多种代理协作完成任务。

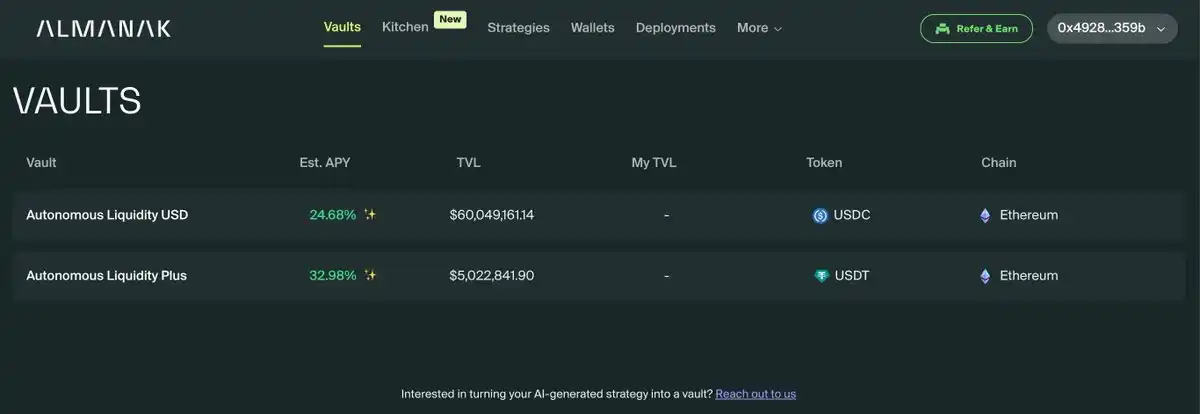

例如 Almanak 将「编程代理」与「回测代理」结合:用户用自然语言描述策略,AI 会自动生成生产级代码,并以超过 1 万次蒙特卡洛模拟进行回测,最终生成一份「上场即战」的策略成果。

最后,还有团队将注意力放在实时市场优势上。

Giza 的 ARMA 代理 会在各借贷协议之间主动调配资金,以最大化稳定币收益。与其让资金停留在单一池子中,ARMA 会持续监测利率、流动性与 Gas 成本,并动态移动资产。其旗舰代理已管理超过 1700 万美元 的资金,宣称收益率比静态持仓高出 83%。

总体而言,这些量化代理让时间成本大幅降低,也让普通用户能接触到原本属于专业量化团队的复杂策略。但与此同时,它们也揭示了自动化的脆弱性:当数据延迟、协议暂停、或市场出现剧烈波动时,代理仍可能「绊倒」。

换句话说,它们确实能让你更快,但还远称不上「无敌」。

他们的难题所在

与当下的智能代理相处一段时间后,你会发现一些相似的问题:它们有时会建议执行已不存在的操作,比如一个早已关闭的流动池;它们依赖的数据往往滞后于真实链上状态;一旦多步骤计划中途出错,它们不会自我调整,而是反复尝试同一个动作。

权限管理也十分笨拙——要么用户必须授予整个钱包的完全访问权,要么就得手动批准每一步细微操作。测试环节同样肤浅,模拟环境难以真实还原链上突发流动性变化或治理参数调整等「现实混乱」。

其中最严重的问题之一是:这些代理几乎都像「黑箱」运作。

用户无法知道它读取了哪些输入、如何权衡选项、是否检查了实时状态,也不知道为什么会选择执行某笔特定交易。没有签名验证的操作记录,无法核对「承诺的结果」与「实际执行」的一致性。

用户只能一边使用,一边「看护」自动化过程——不仅效率低,也让性能难以评估。

如果没有一套能验证决策、证明行动确实遵守既定策略的机制,用户永远无法区分「可靠的系统」与「包装精美的营销」。

对于更大规模的资本而言,DeFi 平台必须从「相信我们」转变为「请你验证」。这也是建立「可审计、可治理、可信赖」的智能代理金融基础设施的关键转折点。

基础设施缺口

核心问题在于目前的系统缺乏让代理在大规模场景中保持可信、一致与安全的基础工具。要解决这一点,我们需要能够验证代理行为、确认执行结果,并在所有环境中遵循统一规则的基础设施。唯有如此,人们才会放心把真金白银交给它们。

不过,大多数用户其实并不关心代理的「思考过程」,他们只想确认输出结果是正确的、经过验证的、且在安全边界内。在建立信任方面,「可验证的可靠性」比「可见性」更重要。

这正是「可验证可靠性(Verifiable Reliability)」的意义所在。代理不必记录每一步内部操作,但应在明确的策略与合理检查下运行:设定支出上限、执行时间窗口、关键操作前的确认节点等。

在底层,这些规则可通过 可信执行环境(TEE)或类似系统来保障——无需暴露全部细节,也能证明代理确实遵守了边界。结果就是:在需要时能被审计的输出,以及让普通用户能立即信任的操作。

这种验证层并不必「一刀切」。日常场景可采用轻量化的安全防护与标准化指标;而高风险或机构级场景,则可要求更强的证明与正式验证。关键是——每一层基础设施都应提供与其风险水平相匹配、可度量的可靠性。

让协议为代理做好准备

接下来要补上的环节,是让协议「对代理友好」。

目前多数 DeFi 协议并未为智能代理而设计。它们需要提供更稳定、更安全的执行接口:可以预览操作、安全重试、并基于一致的数据结构进行执行。权限设计也应「限定范围」,而非「全权开放」,让代理在明确边界内行事,而非掌控整个钱包。

在这些基础缺失的情况下,再智能的代理框架也会被脆弱的底层「绊倒」。一旦这些地基完善,用户无需再手动监控自动化进程;开发团队可减少排错时间、集中精力创新;不同服务商的执行结果也能因共享基准而具备可比性——不再只是宣传口号。

必须改变的部分

解决方案其实并不复杂:让代理可验证(Provable),让协议为代理准备好(Agent-ready)。在代理与钱包之间增加策略层,并要求所有执行过程可追溯、可验证,而非「黑箱运行」。

例如,Termina 的 SVM 引擎 正是基于这一理念构建——它为 AI 代理提供真正的 Solana 运行时环境,让代理能基于链上数据建模、决策与学习。与此同时,协议方应开放可「干跑(dry-run)」的操作接口,明确的错误代码、可安全重试机制、核心数据结构(仓位、费用、健康度)的一致性,以及基于会话(Session)的权限控制。

当这些功能落地,用户就能摆脱「看护」代理的负担;团队能减少系统故障;机构投资者也终于能获得他们需要的安全护栏与可验证证明。

现实时间表

未来六个月内,预计改进最快的将是「副驾驶型」代理。更完善的数据管线将提升它们在日常使用场景中的可靠性。

在一年内,随着测试标准的增强,代理将能跨协议协调执行,人类只需批准关键步骤。更长远来看,随着基础设施成熟,智能代理可能会逐渐模糊为 DeFi 的默认交互层——不再是单独的「工具」,而成为人们日常与金融系统交互的主要方式。

结语

「智能代理金融」(Agentic Finance)正在降低参与门槛,让自动化不再只是专家的专属工具。但要真正大规模运作,它还需要更好的「地基」:实时数据、更安全的权限机制、更强的测试体系,以及更透明的执行结果。

仅靠更聪明的 AI 并不能解决这些问题。真正的进步,将来自底层结构的完善。

DeFi 的下一个里程碑,不仅是规模的增长,而是——对自动化的信任。而这一天,只有当 AI 代理不再只是展示用的「概念演示」,而是变成真正可靠的执行者时,才会真正到来。

「原文链接」

免责声明:本文章仅代表作者个人观点,不代表本平台的立场和观点。本文章仅供信息分享,不构成对任何人的任何投资建议。用户与作者之间的任何争议,与本平台无关。如网页中刊载的文章或图片涉及侵权,请提供相关的权利证明和身份证明发送邮件到support@aicoin.com,本平台相关工作人员将会进行核查。