When people talk about Web3 "entering life," they often think of grand themes like payment, identity, and data sovereignty. However, the true starting point is often more subtle and human — the transformation into everyday life truly begins when people start to speak, interact, and even joke in a Web3 way on social media.

Looking back at the communication trends in the crypto industry over the past few years, almost all mainstream consensus and cultural symbols have emerged from social platforms. From "wagmi" and "gm," to "to the moon" and "rekt," and now to "Binance life," they have all spread through online conversations, infused with emotions and recognition in meme-like dissemination. Social media is the entry point for Web3, not a supporting role.

Why Dominating Social Media is Always the Beginning

In the Web3 ecosystem, infrastructure is certainly important, but no one suddenly "enters life" because of a protocol, an SDK, or some Layer2 technology — infrastructure solves functionality, while social dissemination solves cognition. The diffusion path of Web3 is similar to any cultural or consumer trend: from attention to participation, and then to application scenarios, with attention always being the first to ignite. Whether it’s DeFi Summer, the NFT craze, or the memecoin frenzy, almost all topics are first created on social media, attracting users to engage deeply with products and ecosystems. The immediacy, memetic nature, and decentralized dissemination of social platforms align closely with the spirit of Web3: a tweet, a meme, or an avatar can form a common language for communities, shaping consensus more efficiently than technical white papers and penetrating social circles. In other words, dominating social media is not because it is "light," but because it is fast, broad, and sufficiently "soft," allowing Web3 culture to permeate everyday contexts without being trapped in the technical barriers of blockchain.

"Binance Life": A Meme Phenomenon from Irony to Resonance

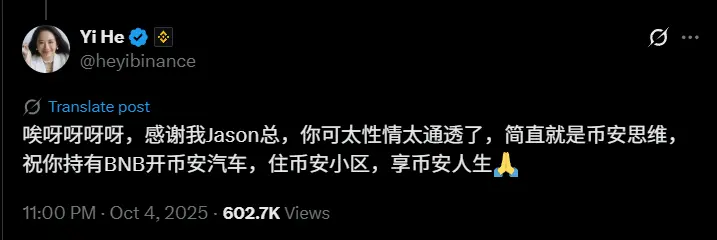

"Binance life" is not just a joke; it has quickly evolved into a cultural phenomenon within the entire crypto community. It originates from the Chinese internet context of "Apple life" — a form of online satire about identity and class — and after migrating to the crypto world, it borrowed the scale and influence of the Binance ecosystem to give it new meaning: it symbolizes both the myth of wealth and a collection of market volatility and self-deprecation. Unlike traditional Web3 memes, the breakout of "Binance life" does not just stay at the social level but is accompanied by the real surge in cryptocurrency prices and ecosystem assets: since its launch on October 4, the eponymous meme coin skyrocketed from $0.001 to over $0.5 in just a few days, with its market cap briefly exceeding $500 million. The explosive dissemination of wealth effects turned this originally sarcastic catchphrase into a celebratory slogan and emotional anchor for investors. The personal interactions of Binance founders Zhao Changpeng and He Yi further pushed the heat to its peak: likes, retweets, and the quip "Dogecoin grew its community through tipping culture" shifted the community narrative from "playing with memes" to "creating memes." Driven by strong interaction, funds and emotions quickly flowed into BNB Chain, leading to a concentrated explosion of follow-up projects and derivative memes like "Binance Wallet," "Binance Square," and "Binance Community," forming a rapid spillover effect from central narratives to marginal replication.

Source: X

Thus, "Binance life" is no longer just a joke or a slogan; it is a convergence point of identity symbols and wealth narratives, combining the symbolic nature of the Binance ecosystem with replicable emotional mobilization in a more relatable expression. Its dissemination mechanism almost perfectly replicates the self-circulation of crypto culture: the birth of memes — emotional resonance — KOL promotion — asset rise — further memetic dissemination, which in turn feeds back into social topics and asset performance, forming a closed loop. When people post, comment, and edit videos in the tone of "Binance life" on X, they are not just participating in entertainment or chasing traffic; they are expressing an identity through action — both within the Binance ecosystem and in the torrent of Web3 culture. This is precisely the most penetrating aspect of meme culture: it does not rely on traditional advertising but depends on users' self-interpretation and recreation for large-scale dissemination. The popularity of "Binance life" signifies that Web3 culture has returned from technical narratives and internal circles to the public social space, reigniting public perception and interest in the crypto world in a light, entertaining, and tangible way — even if this perception carries strong self-deprecation, volatility, and irrationality, it is precisely because of this that it possesses greater dissemination speed and cultural stickiness.

When Pudgy Penguins Become "Public Avatars"

A similar example is the recent trend on social platforms: an increasing number of Web3 projects and organizations are starting to use Pudgy Penguins as team or personal avatars. This phenomenon was initially driven by leading exchanges and infrastructure projects like Coinbase, OpenSea, OKX, MoonPay, and Polkadot, and quickly spread to developer communities and personal accounts. In just a few days, it seemed as if "penguins" had taken over social media — avatars were uniform, and the comment sections were filled with jokes and memes, leading to a rise in NFT floor prices and a surge in trading volume of ecosystem tokens. This is not the first time the industry has collectively supported Pudgy Penguins: during a symbolic holiday, projects like MetaMask, Uniswap, Magic Eden, Phantom, and Gemini also changed their avatars to penguins, creating a scene that felt almost like a rehearsed performance; at that moment, Pudgy Penguins became more than just NFT collectibles; they became a "consensus symbol" for the entire Web3 community. Meanwhile, Pudgy Penguins have taken a series of actions to solidify their IP: entering retail channels like Amazon and Walmart through Pudgy Toys, with toys containing serial numbers that link directly to digital identities; launching the virtual space Pudgy World for interaction and asset display; collaborating with Mythical Games to release the multiplayer party game Pudgy Party as an entry point for "content as customer acquisition"; hosting Pudgy Party offline events globally, using immersive scenes and limited merchandise to connect "see — play — take away — go on-chain" conversions; and promoting UGC ecosystems like memes, stickers, and short videos, making "penguins" a universal language on social media. These systematic operations have made the "collective avatar change" not just a social event but a visible result of long-term IP management and branding, reflecting the industry's shift from "technology-centered" to "culture-bound," where the project teams are not just changing avatars but declaring, "We belong to the same community and share the same narrative."

Source: X

The influence of Pudgy Penguins is not accidental: their holders are widely distributed across major public chains and core teams, from LayerZero and ZkSync to Dymension and Omni Network, with some projects specifically airdropping or granting special rights to Pudgy Penguin holders. This distributed social identity network is becoming the most authentic connective organization in the Web3 world — looser than any alliance or foundation, yet more cohesive. Interestingly, Pudgy Penguins have also broken into the crypto circle: the established asset management company VanEck changed its official social media avatar to Pudgy Penguins and appeared with physical dolls at mainstream financial events, completing a historic collision with Wall Street; at the same time, the positive feedback from IP licensing, co-branding, and retail data has reinforced supply chain, distribution, and brand management capabilities. In the traditional financial world, institutional logos are often cold and abstract; Pudgy Penguins provide a narrative that is cute, tangible, and emotionally connected. In the TikTok and X (formerly Twitter) era, an IP that can become a meme often represents the industry better than a white paper; with the flywheel of toy retail — digital identity — mobile game content — offline events — UGC dissemination, Pudgy Penguins are striving to become the visual spokesperson for a new generation of crypto narratives.

From Social Language to Lifestyle

As more and more Web3 users use crypto vocabulary on social media, as an NFT image can naturally become a team representative, and as a phrase like "Binance life" can make strangers smile at each other — this is the hallmark of Web3 permeating everyday life. It does not need to reshape the payment system overnight, nor does it require complex on-chain interaction logic. Culture always precedes technology: people first express themselves through memes, avatars, and catchphrases, and then gradually achieve recognition at the behavioral and tool levels. Therefore, the "domestication" of Web3 is not a one-time technological revolution but a continuous linguistic transformation.

When wallet addresses are no longer just asset certificates but a form of identity; when avatars are no longer just JPEGs but community signals; when a joke can trigger collective creation and meme dissemination, the spirit of decentralization has taken root in a cultural way. It does not need to be explained but should be used, imitated, and recreated. Infrastructure is the skeleton, while language and culture are the flesh and blood. The true Web3 does not exist in the ideal systems of white papers but in the collective expressions found in tweets, comment sections, and memes; and dominating social media is always the beginning of it all.

免责声明:本文章仅代表作者个人观点,不代表本平台的立场和观点。本文章仅供信息分享,不构成对任何人的任何投资建议。用户与作者之间的任何争议,与本平台无关。如网页中刊载的文章或图片涉及侵权,请提供相关的权利证明和身份证明发送邮件到support@aicoin.com,本平台相关工作人员将会进行核查。