撰文:Joel John,Decentralised.co

编译:Yangz,Techub News

客厅里散发着恶臭,有什么东西正在死去。我们试图用地毯掩盖,但腐臭依旧刺穿织物弥漫——或许是因鲜血早已浸透毡底。这个正在死去的东西,我们称其为互联网。

过去,网络得以运转,源于其内部的注意力池持续扩张。2010 至 2025 年间,近二十亿人接入网络。然而,这一数据正陷入停滞。

Web2 时代创建、扩张并出售公司的创业者们,始终在开采一种不断膨胀的资源——人类注意力。随着每个新增用户上线,每天花三分之一时间凝视发光的屏幕,我们便获得更多可供挖掘的同质资源。积累足够数据,就能向个体精准推销。

互联网既是制造欲望的机器,也是促成交易的引擎。它的齿轮既推动协作之网,也同样滋长异议之声。从海量交易中截取微小份额,便催生了这台依赖注意力运转的万亿美元经济机器。这正是当今监控经济的根基。

那么,这场危机从何而来?是什么在扼杀 Web2?有三股并行的核心力量正在发力。

- 持续不断的内容消费造就了一个注意力供给过剩却需求不足的市场。并非所有注意力都具有同等价值。当人人都能享有十五分钟成名时间,成名本身还有意义吗?若这十五分钟被压缩成十秒呢?若注意力无法催生行为意向,其价值何在?倘若所有人都沦为焦虑的碎片呢?

- 年轻一代的网络公民正在彻底退出网络。《纽约时报》在六月刊文中断言:思考已成为新型奢侈品,持续在线则等同新型吸烟。

换言之,在内容过剩、注意力衰减与心理健康危机三重夹击下,网络正在经历蜕变。如今人人皆可为影响者,但必须配备内容过滤器、发布日历与吸引受众的美学体系。当所有人都在表演,便再无表演值得观看。这意味着我们将目睹新型网络的诞生——它将逐渐脱离时代思潮,重塑表达形态。

注意力经济的变迁并非新鲜事。印刷媒体从古代编撰与祭司手中夺权,交予作家;而当互联网赋权个体足不出户构建受众——这项报纸曾独有的特权,传统媒介反被吞噬。小众独立的博客被凝聚人际网络的大型社交平台生吞活剥。还记得 WordPress 吗?Tumblr 呢?

如今,随着社交媒体趋向饱和,人们已对持续娱乐感到厌倦,长文内容或将复兴。人类注意力这台快乐的「跑步机」推着我们不断前行,而我们似乎已抵达新的彼岸。

本文旨在探讨这场变革将如何到来。我的论点基于三个核心要义:

- 广告成为网络驱动力,是因为互联网诞生初期缺乏支付机制。二十一世纪初多数人没有借记卡或银行账户。由于电子钱包尚未普及,企业只能依赖吸引注意力。

- 互联网的「价值」大多源自交易。随着稳定币及单点登录钱包(如 Privy、Para)等基础技术推动交易系统演进,我们将在社交网络等面向消费者的领域见证更多支持即时交易的商业模式涌现。

- 一批新兴企业将在这场从注意力经济向交易经济的转型中应运而生。

Web3 社交网络与支付系统的构建者们,有意或无意,已为互联网重注新生准备好了积木组件。本文正是我尝试将这些碎片拼合成型的探索。

大规模的「分心武器」

苹果的扫码支付与亚马逊的一键结账都精准捕捉了同一种心理机制——人类冲动。当支付行为变得毫无阻力,我们便鲜少思考赚取这笔钱所需的付出。

当不必使用实体货币时,人类往往消费更多。从实体手写便条到短信的转变是否产生过类似影响?发送 emoji 的轻触,终究无法与寻觅精准传达情绪的词句相提并论。

我们原始的「猴脑」与实体现金的交互历史不足四百年。在农耕社会,价值转移往往通过劳动实现。如果你必须保护奶牛并确保它吃饱,你就不会到处给村里的每个人提供牛奶。你只会为友善的邻居这么做,作为友爱的举动。

我们生活在与价值创造所需劳动相剥离的世界。这固然美好——因无人愿回到祖辈曾劳作的深山,但这亦是值得警惕的心理盲区。交易越便捷,我们对其中的风险与变数认知越浅。这正是众多加密投资者因杠杆倾家荡产的原因。

承担极高风险时竟毫无阻力,这既是系统缺陷,却也是设计特性。

二十一世纪初,平台几乎无法追踪注意力如何转化为实际交易。若我在千禧年代看到 iPod 广告,并请父亲从英国带回,展示广告的平台根本无从追踪这笔交易(印度当时严格限制电子产品进口,这正是我和许多青少年获得第一台 iPod nano 的方式)。

内容消费与交易可追溯性之间的割裂,是网络演进过程中的关键症结。广告归因技术在 2010 年代初解决了这一问题。我们与 Antonio Martinez 的对谈播客详解了其来龙去脉,建议参阅其著作《Chaos Monkeys》了解归因系统背景。

至少从 2010 年代初起,Cookie 技术已能实现跨平台交易追踪。你可以看到 Facebook 帖子,接收谷歌广告,最终在亚马逊完成购买——追踪购买路径的归因系统已完善到足以还原用户全旅程,而广告主深知促成交易的关键在于向用户反复展示同类内容以激发欲望,这正是网络不断强化我们既有观点的原因。

一旦算法捕捉到偏好,我们便会反复接触同类内容。

Twitch 等平台更进一步,允许用户直接购买表情包和打赏。在此过程中,我们创造了创作者经济——其中创作者维系注意力的能力本身便成了商品。

第七日,上帝休息刷起了 Instagram。——《纽约客》

当前形态的创作者经济,犹如失去福利的社会主义。观众享受内容,平台拥有观众,创作者却必须持续输出以维持存在——现代社会的农奴正为算法服役。

当一代人深陷毫无意义的工作桎梏,越来越多人转向数字平台寻找零工维持生计。这本是美好之事,本应有更多人能激活自身创造力,寻获意义、社群与生计,然而底层基础设施或难支撑这般愿景。创作者被算法流量所诱惑,人们可能只是将格子间的煎熬,替换成服务算法的苦役。

这无异于才出油锅,又入火海。

网络需要更优的变现途径。我们在创作者经济、预测市场等实验,以及 Zora 团队所作尝试中看到的,正是解决这些问题的早期雏形。个体能否仅凭少量受众谋生,而无须迎合平台激励或与其他创作者内卷?

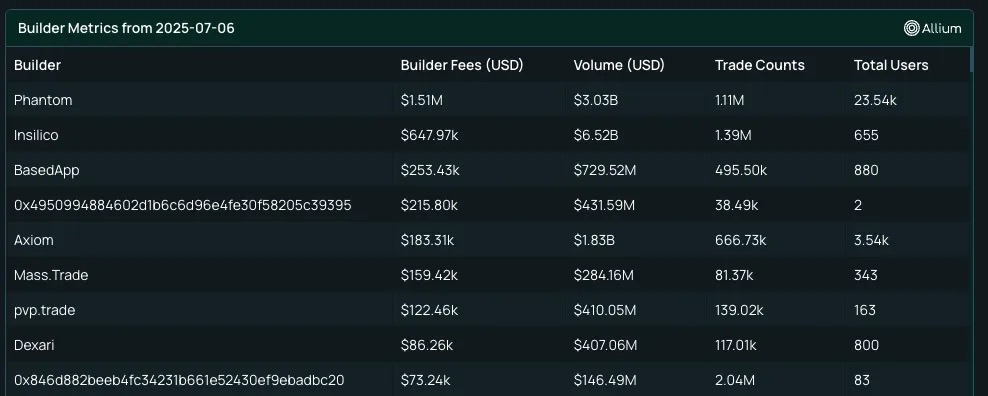

加密货币借记卡与钱包已展露早期雏形。过去一个月,Phantom、Rainbow、Kast 与 Based 纷纷将 Hyperliquid 永续合约集成至产品。世界尚未察觉之际,微妙转变已然发生:这些钱包不再依赖广告变现,转而通过超金融化产品的交易费获利。

Kast 与 Based 本是借记卡发行商,他们选择集成永续合约是因为它们深谙此道能提升用户终身价值。从数据来讲,Based 与 Phantom 通过 Hyperliquid 集成,从不足千名活跃用户身上创造了六位数收入。

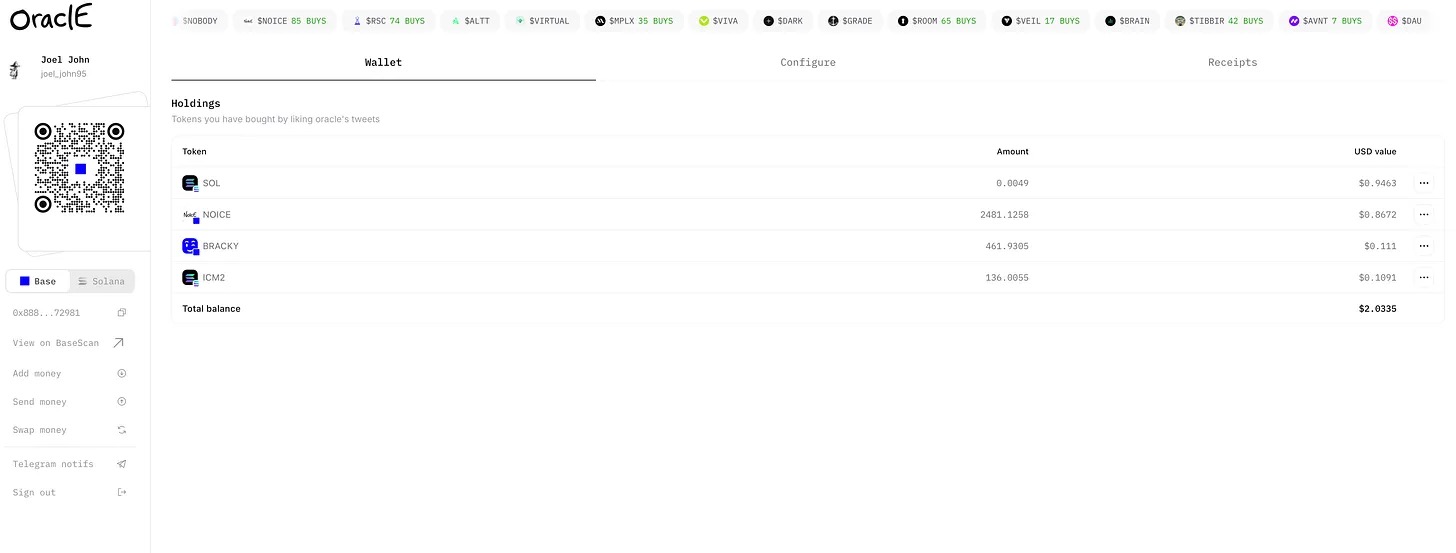

永续合约与钱包的融合预示着未来的趋势。这是信息流中市场的兴起,正见证着注意力转化为交易所需时间的实时压缩。若不相信,且看 $noice 开发的 Oracle:用户一键即可购买资产,实际上连第三方平台按钮都不需要——只需给带资金标签的推文点赞,代理程序便会自动完成购买。单次点击完成交易,成本不足 0.01 美元。这是未来社交网络的雏形。此产品虽有多处可圈可点,但下面这一点是其最突出的特质。

我仅通过给推特点赞,就从信息流里构建了这个山寨币指数——这是我在社媒上完成过最轻松的交易。Noice 团队正在酝酿整个加密领域最具野火的创新。

它允许我们通过再熟悉不过的交互方式——类似推特点赞——即可完成向第三方价值转移。无需签署交易、无需刷新钱包、无需跨链操作,仅需一次点击。那么,其独特性何在?

Farcaster Frames 虽是革命性底层组件,但需依赖尚处萌芽的独立社交图谱。而 Twitter 等平台已坐拥海量用户。通过嵌入式 API 开启交易,便能直接利用 Twitter 社交图谱,无需用户离开平台。

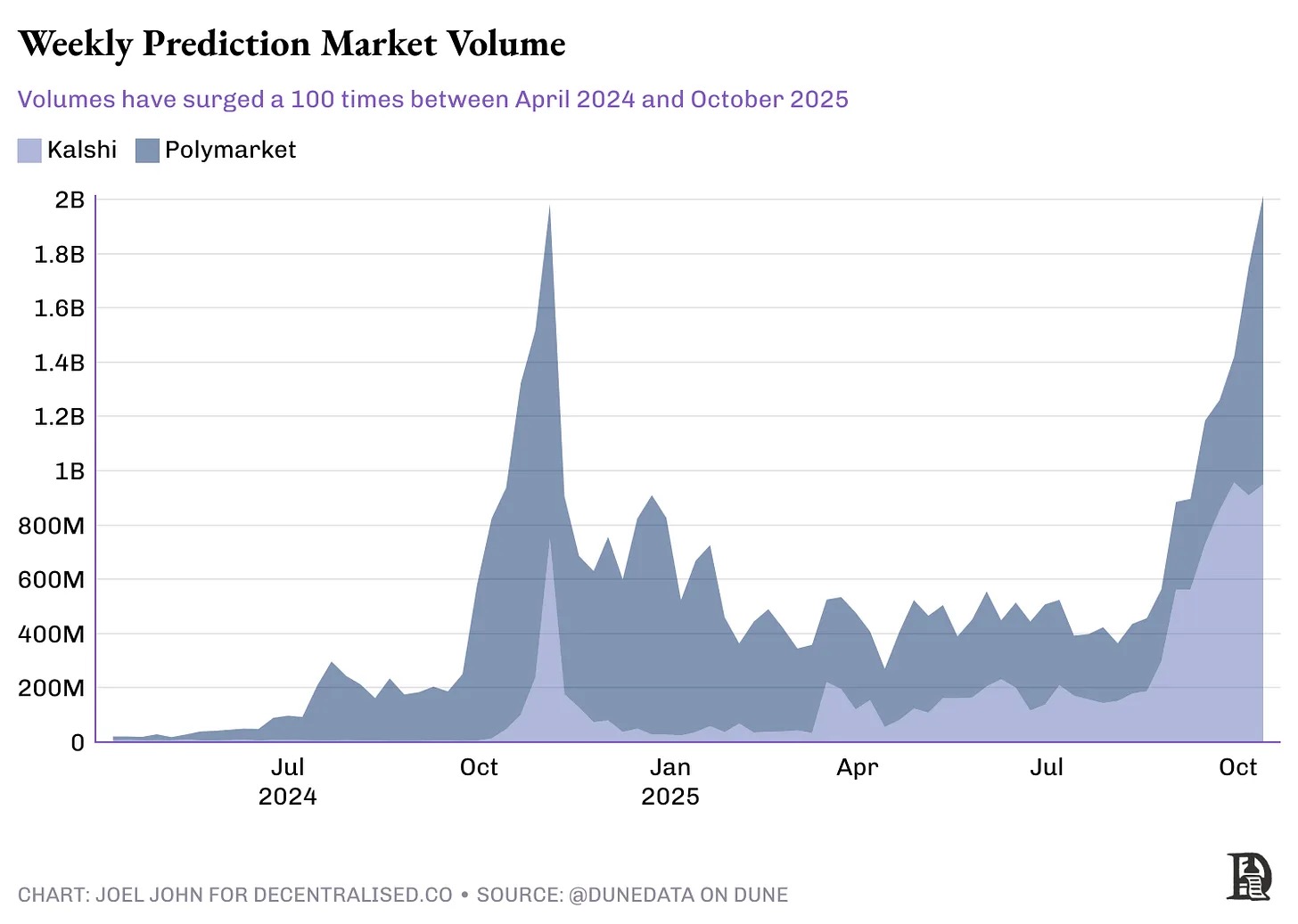

Twitter 对其面临的变革心知肚明。六月曾有过在其平台嵌入预测市场的动议。虽时隔多月仍未落地,但预测市场已自主爆发式增长。

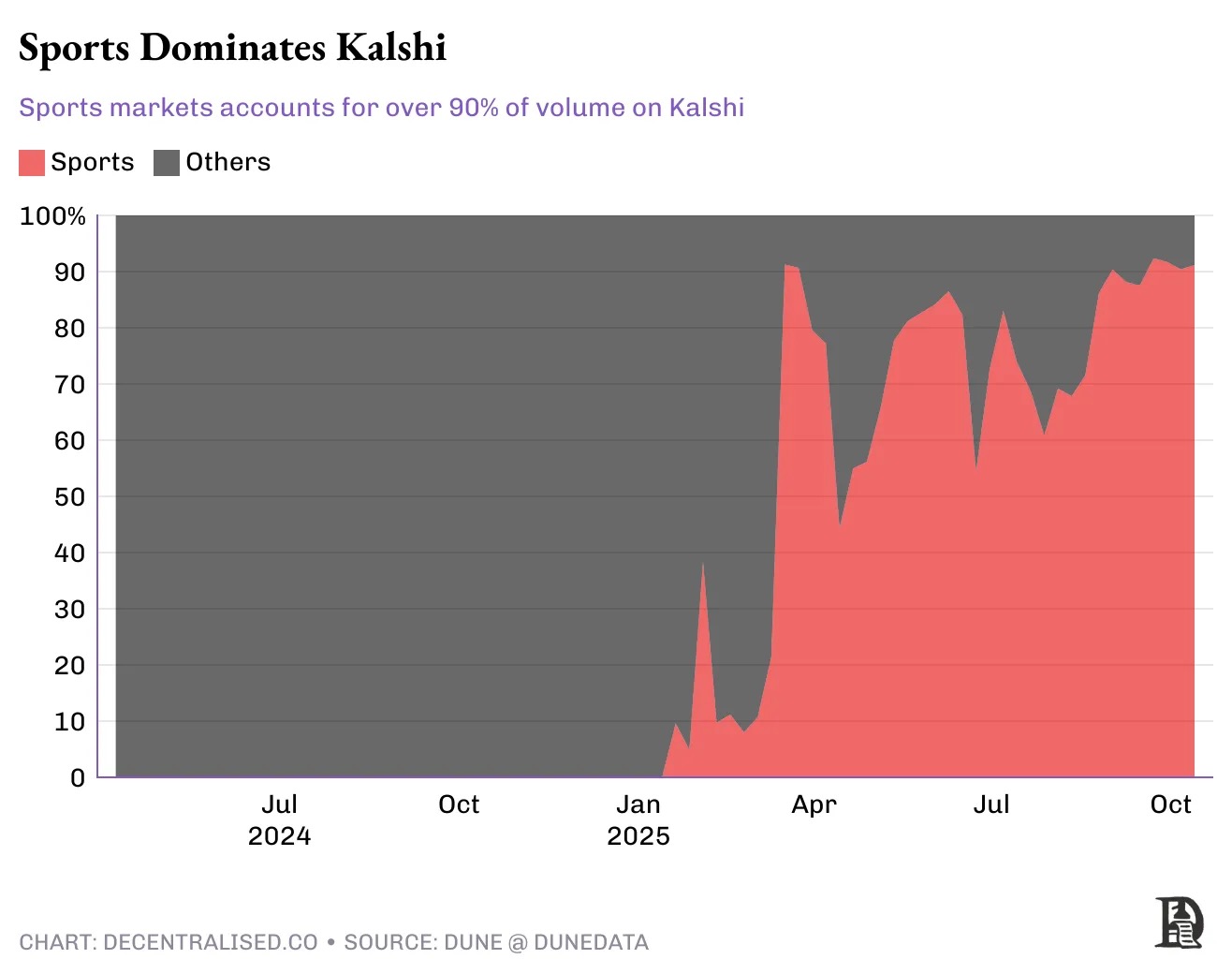

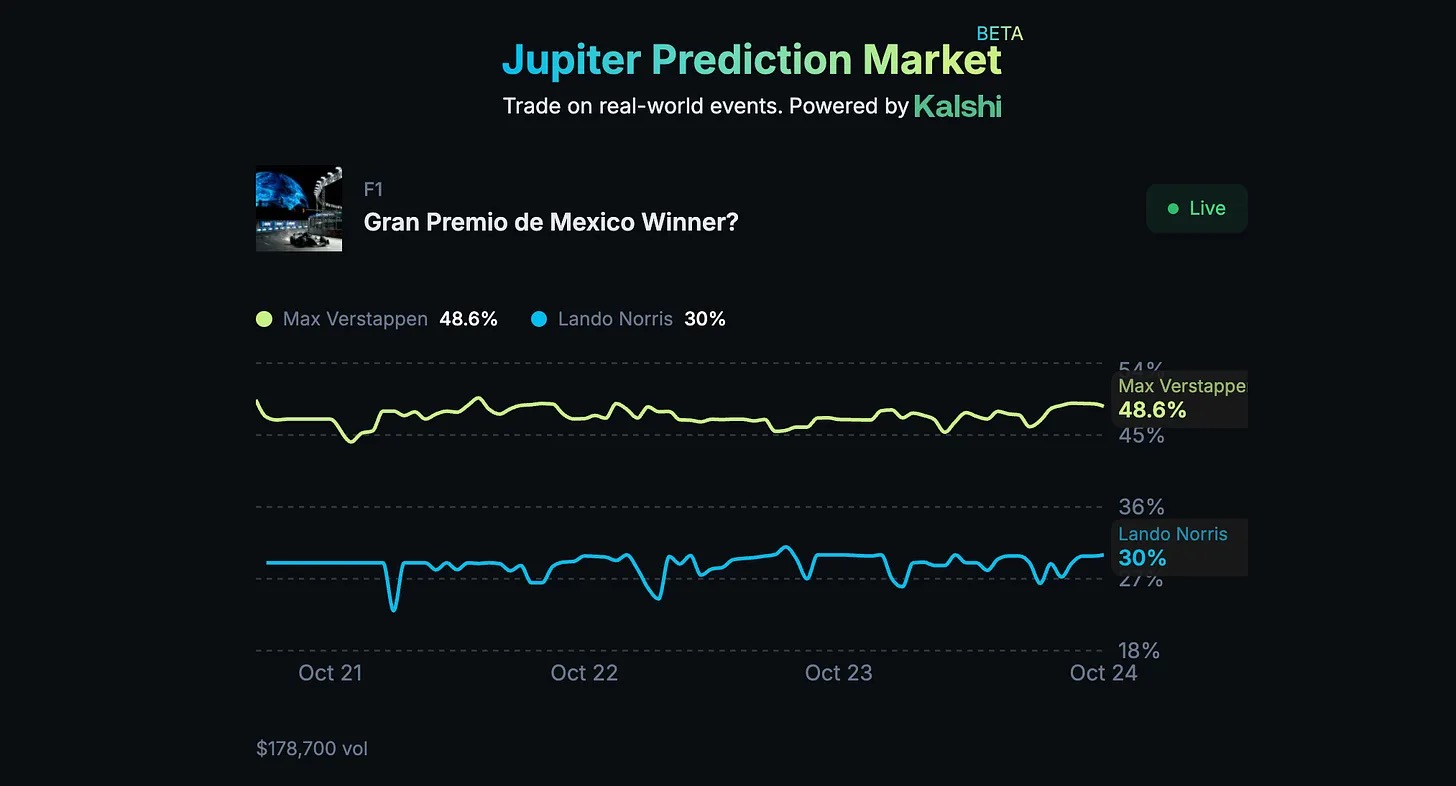

请看下方两张图表:直至 2024 年 4 月,预测市场周交易额仅约 2000 万美元;而到 2025 年 10 月,该数字已逼近 20 亿美元!每周超 600 万笔交易,平均每笔注额约 300 美元。

在 Kalshi 平台约 9.5 亿美元投注额中,8.77 亿美元集中于体育赛事。Polymarket 上亦有三分之一投注量来自同类别。相较于 2025 年 4 月仅 1030 名用户,上周 Polymarket 已吸引近 15 万用户。换言之,我们正目睹依托文化基因的链上嵌入式市场崛起。

市场正高效地为这场转型定价。当年 Facebook 拥有 3.6 亿用户时,以 100 亿美元估值融资 2 亿美元(经通胀调整相当于今日 150 亿美元)。而如今由纽交所母公司领投的 Polymarket 估值已达 90 亿美元——两相对比,意味深长。

这种反差精准捕捉了网络从注意力范式向交易范式的演进轨迹。

游戏经济已率先完成这种转变。它们与社交网络承担相同功能,提供有意义的消遣,构建社群归属感,销售数字商品。像 Roblox 这类游戏经济,本质是以娱乐产品包装的大规模交易系统,其 1.11 亿日活用户已累计投入约 270 亿人力小时。

这一数据为何如此夸张?不同于 Memecoin,这些市场具备公平性特质,价值衰减速度也更为缓慢。Memecoin 唯有在币价上涨时才能维系社群,而游戏经济具有林迪效应,生命力持久得多。

预测市场正是兼具双重特质的新范式。若不损害平台完整性,巨鲸或内幕者未必拥有优势,用户通常能预判结果区间。因此我们正处于关键节点:具备分销能力的产品正试图嵌入这些原始组件,旨在提升用户终身价值的同时降低获客成本。

加密领域争相集成永续合约、预测市场、链上股票与文化商品(如体育市场或宝可梦卡),实乃行业向主流扩张之举。这对在数字农场劳作的同胞——我先前称为「农奴」的创作者们,又意味着什么?

创作者经济进化路径之一,是赋权创作者建立个人市场。若你预测特朗普下月访华,创作者可在内容中嵌入预测市场,从用户基于其分析的交易中获利。但挑战在于:当表达媒介需要交易支撑才具相关性时,对话本质将发生改变。未来将出现价值由造市能力决定的「影响者」。艺术将何去何从?谁为故事代言?

一段阻止某人自残的长文价值几何?难道真需预测市场为其定价?

我尚未找到答案,但洞悉市场格局的演进方向终有所益。

真相价值几何?

人类生存本质是探寻真理的永恒征程。哲学叩问生命意义,生物学解析生命机理,数学计算存在时长,诗歌艺术则在生命历程中提供欢愉。真理本属主观,但无论出于何种目的,除科学之外,市场都是帮助我们就真理达成共识的最有力工具之一。区块链通道作为资金通道,意味着我们如今能为全球范围内的真相定价。

你认为特朗普会再发「covfefe」吗?你可对此下注。实际上,像 Liquid 这样的基础组件允许你随时开启聊天室,与朋友就任何事设局开赌——从某人能否减肥成功、找到真爱到完成待办稿件,只要存在验证真相的预言机即可。具体运作机制暂且不表,关键在于我们已掌握实现两大功能的基础组件:

- 为任意事物即时创设市场的能力

- 实现价值全球结算与分配的能力

二者结合使观点得以在全球范围定价、交易与结算。这犹如当年的博客让思想跨越疆界,不同之处在于:我们拥有的不再是孤立观点,而是鲜活的市场。

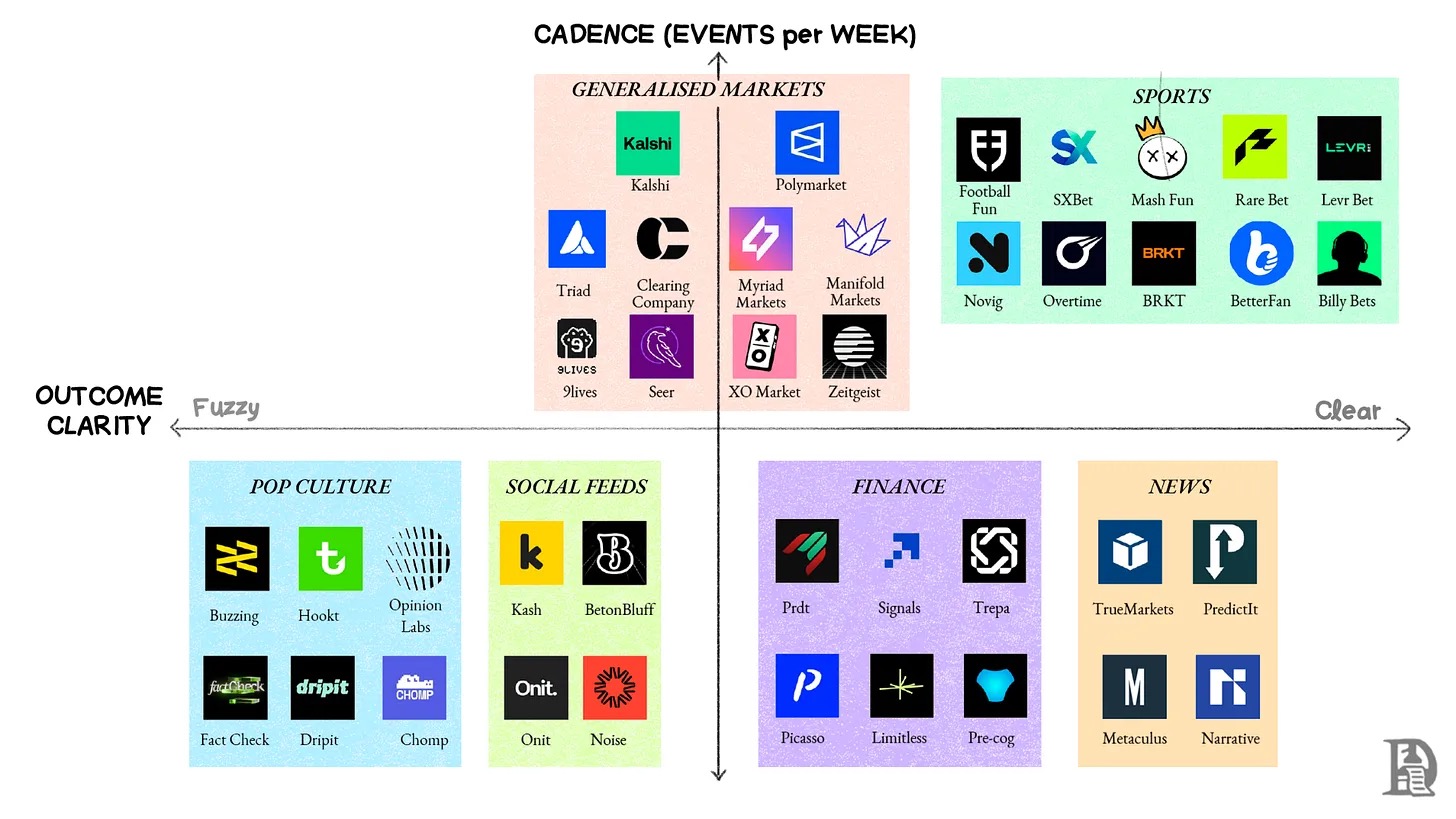

至于市场将如何演进,如同询问博客与个人网页最终形态的命题。若货币成为表达媒介,市场的本质将覆盖人类兴趣的广度与深度。参考上方的市场图谱可见,市场大体可按事件裁决频率与结果明晰度划分。

多数市场具有明确结果(例如特朗普是否曾任美国总统已无争议),但某些市场可能具有主观性。比如关于 J Cole 与 Kendrick Lamar 孰优孰劣的预测市场,或许会依据人气定胜负——Kendrick 的歌迷大可竭力宣扬其作词才华,用各种方式刷屏造势。

核心在于,链上预测市场将朝着达成共识或追寻客观真理的方向演进,而两者皆为必需。当前流行文化与「情绪聚合」类产品多对结果判定语焉不详,而聚焦体育、政治与金融的市场则具备清晰结局。

譬如民主制度本质是寻求共识的机器,但投票给败选政党的民众可能一无所获。

许多处理模糊结果的市场可称为二元市场:非赢即输。其博弈机制颇为精妙:参与者不仅在对自身认知下注,更在对群体共识下注。资本激励实质上迫使个体「买入」特定立场。

我的核心论断是:当这类激励机制形成规模(这已成常态),互联网对话与交互的本质将从追求病毒式传播,转向促成交易实现。

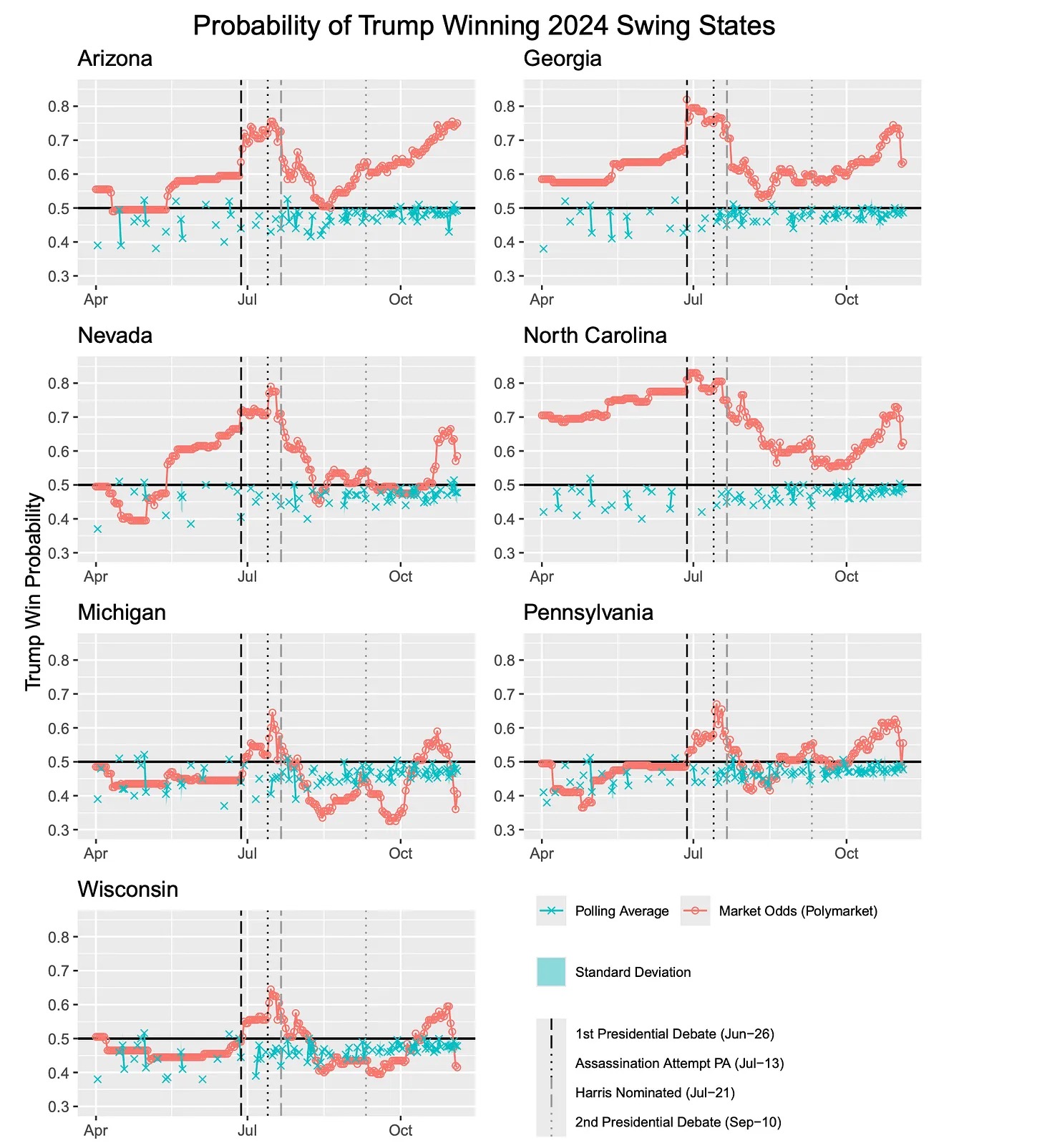

Manifold 与 Zeitgeist 等平台通过用户社交行为(如市场讨论帖)判断趋势热度。人气竞赛本身虽无新意,但它们能以前所未有的方式揭示真相。像 Polymarket 这类预测市场,在洞察诸如「特朗普赢下摇摆州」等事件概率时,持续超越传统民调。事实上,本文研究过程中,笔者曾偶见美国军方探讨用预测市场评估安全威胁的论文。

这正是转型最耐人寻味之处。我们常将加密世界等同于投机,但这无异于认定互联网全然关乎色情——据某些估算,早期确是如此。1990 年代,互联网带宽与收入大多来自成人内容。但市场力量与资本激励最终构建出注意力经济,催生了 Meta、Alphabet 等众多互联网巨头。

加密世界始终难以触达普通网民。没人会清晨醒来思索二层网络的 TPS,或验证节点如何随 AWS 宕机而瘫痪。人们真正关心的是体育、音乐与政治。嵌入式预测市场正为普通人模糊社交关注与链上交易的界限,这也正是预测市场作为赛道对行业至关重要的原因。

内容无尽,满足难觅

激励(和现金)主宰着我周围的一切。

嵌入式市场或将成为互联网支撑各类内容的基础商业模式。在可设想的未来,所有交易所(如 Coinbase 或纳斯达克)都将成为内容平台,而所有内容平台反过来也将成为交易所。

散户对 Meme 资产及衍生品的投机,正是互联网步入晚期阶段的标志。人们聚集在 Reddit、X 和 Telegram 等平台,部分原因正是资本激励在发挥作用。

若这确是我们迈向的未来,那么金融平台与社交网络的界限将逐渐模糊,我们的钱包与心智的边界也将消融。

Coinbase 近期收购 UpOnly 和 Echo 正是这场变革的前兆。纽交所的掌控者们或许已然明了:取代谷歌广告市场的,终将是预测市场。

Jupiter 将 Kalshi 直接整合至其流动性池,正是交易所转型为内容平台的一个实例。

在 AI 泛滥时代,人类进行创作需要激励。而嵌入式市场正是实现路径之一。

目前的预测市场试图同时承担产品与分销双重角色。它们搭建交易场所,然后耗费精力将注意力拉回平台,比如通过 X 平台的赔率截图、大 V 引用推文、Discord 聊天中的价格播报机器人。这类操作能间歇生效,是因为实时市场本身具有可分享性,但用户往往在平台外发现信息,跳转过程中流失交易意图,导致产品开始为病毒性(适宜截图的市场)而非真实性(严谨规则、快速结算)优化。

嵌入式的模式解耦了这些角色:市场仍是产品,现有媒体则成为分销渠道。预测市场改善了媒体最棘手的两个维度——公信力与实用性。它将主张转化为具象对象:包含规则、信源与倒计时的实时概率。报道不再充斥模棱两可的段落与选择性引述,而是携带随事实演进动态更新的数值,并在真相揭晓时完成结算。这种转变使报道可被公开证伪,读者不再单纯消费观点,而是目睹信念被定价并用凭证结算的全过程。

嵌入式模式让这场升级直达用户现有的注意力场域。标题下的实时赔率消除了扼杀意图的跳转流失,附载信念走势线的政策文章将「各方表态」转化为「价格波动轨迹及成因」。

新闻机构由此获得可信度加持与新收入源:即便转化率平平,其价值也超越广告位——因价值锚定于用户行为而非曝光量。若每百名读者有两人完成 15 美元交易,2% 的手续费意味着千次阅读价值约 6 美元,既高于传统 CPM,又与内容本身深度契合。创作者用情绪煽动换取精准校准,可见的预测记录成为跨内容沉淀的资产负债表,嵌入式流量分成远胜于追逐下一个爆款头条。

这正是 Polymarket 致力开发嵌入式工具包的原因,从而允许任何社交平台都能便捷引用赔率数据。Substack 与 X 平台均支持嵌入功能,创作者可以用赔率增强报道深度。像 Matt Levine 这样的作家在行文中引用赔率,Perplexity 等浏览器将赔率显示为搜索结果,Axios 等新闻门户则采用 Polymarket 图表佐证报道。

大语言模型的现场报道

至此我们探讨了人类如何围绕事件进行交易。市场唯有趋向高效才能持续运转。买卖双方进行交易时,本质都在预测未来涨跌概率。若无人做市,嵌入式市场如何提升效率?目前,即使是经验丰富的对冲基金也没有足够的流动性参与这些市场。

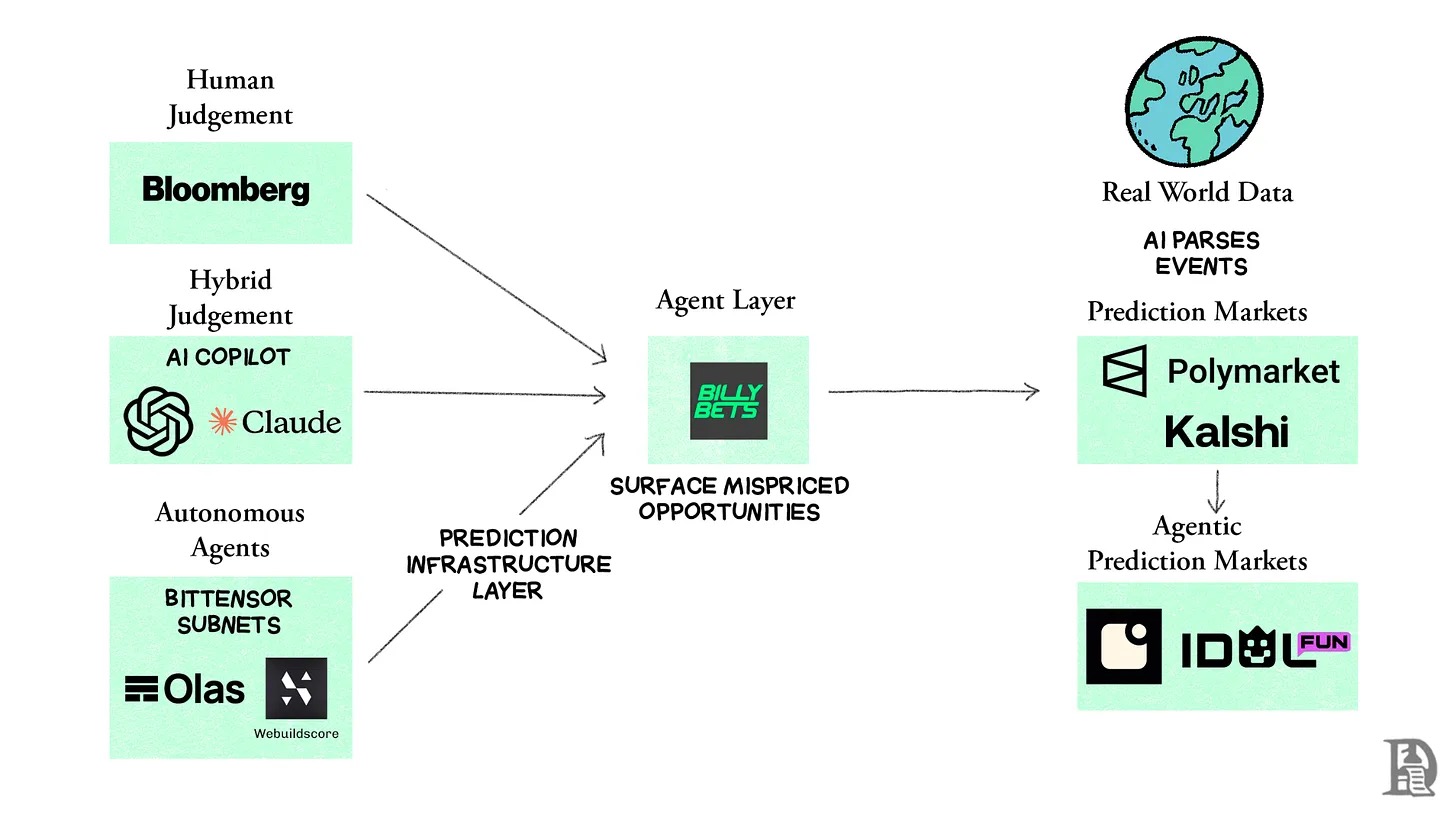

当前,智能体在信息聚合方面表现卓越。我们内部使用 Kaito 和 AskSurf 筛选相关资讯,大型新闻机构也纷纷集成AI以优化内容消费与信息整合。那么,如果能用智能体进行交易呢?

我们认为随着预测市场成熟,智能体系统将在提供流动性和执行交易方面发挥关键作用。当前已有机器人通过扫描鲍威尔讲话等关键事件的 YouTube 转录文本建仓。未来我们将见证实时媒体、预测市场与智能体协同挖掘更精准信息的新形态。

事实上,智能体与预测市场的交互存在多种可能路径。

- 人类判断——政治分析师与体育博彩者通过研读《彭博商业周刊》等刊物、观看赛事直播来培养未来洞察力。关键在于保持高频信息输入,借助深度评论员锐化认知,并将洞见应用于预测市场。

- 混合判断——分析师运用 AI 收集信息、复核概率预判后入场。用户可直接与偏好大语言模型对话。部分团队正开发专业的「co-pilots」系统辅助决策:如在 Billybets 平台选定资金额度与策略偏好,系统即按需自动下注。

- 自主智能体——自我优化的 AI 系统通过竞争产生最优信号。Bittensor 与 Olas 等网络已孵化 Score、Zeus、Mantis 等专业子网,分别深耕体育、天气、宏观领域。其运作宛若进化型量化交易台:数千模型持续预测,每次现实验证后重新加权。Webuildscore 则利用赛事视频与统计数据训练模型,预测速度超越传统博彩公司。

- 聚合层——运用AI侦测跨预测市场的错误定价机会。智能体可瞬时向定价失衡市场注入流动性。若 Kalshi 对曼联胜率定价 60% 而其他市场均为 40%,AI 代理即会在 Kalshi 反向下注。

- 智能体预测市场——这类以市场为标的的衍生市场中,自主智能体自身成为预测对象。Fraction AI 赋予智能体 10 万美元虚拟资金进行交易,人类则对哪个智能体表现更优下注。市场由此化为智能水平的竞技记分牌。

事实上,已存在智能体相互押注表现的实时市场(可在此查看),生动展现了加密原生组件与 AI 智能体及市场的互动图景。若有人想定制专属交易代理?若有人信奉混沌理论欲做空某政客关联市场?或想乐观做多心仪音乐人?这就需要能消化信息并代你建仓的工具——且往往是在有限资金前提下。

Talus 正致力于实现智能体预测市场的最终环节。其 Nexus 平台允许任何人在链上快速部署 AI 智能体。据他们所言,AI 智能体将全面渗透预测市场,因其兼具智能体赖以生存的两大特质,即信息密度与价格敏感性。 在高频信息环境下,交易优势可能在数分钟内显现又消失。人类预测者根本无力同时监控政治、体育和宏观数据等数千个事件。相比之下,AI 智能体能解析数百个信息流,提取潜在关联,并在信号变动瞬间作出反应。具体运作机制可参阅 Nexus 技术文档。

智能体既能提供事件定价背景,又能注入流动性。这将社交媒体上的争吵攻讦转化为可量化的概率,并将形成观点所需的数据量压缩至单一数值。这是否为最佳决策方式尚待观察,但若智能体网络真正崛起,预测市场必将扮演关键角色。

社交悖论

过去几周我一直在阅读 William Hippel 的《Social Paradox》。这部著作精彩阐释了人类如何在自主与依存间寻求平衡:长期孤立会让人(字面意义上)萎靡消亡,过度群聚则可能丧失自我。健康关系的核心在于尊重这种既渴望联结又需要自主的双重需求。

这种悖论同样延伸至我们的信息摄取。我们既想了解朋友动态、分享即兴创作(正是这种本能最初将我们推向网络),而被未经请求的信息轰炸又导致精神耗竭。现代职场要求我们持续在线消费信息,大多数人可能永难彻底离线。有著作甚至断言人类体验正走向终结——我们都不过是接入信息网络的僵尸,运作着未曾签署契约的经济系统。

那么,预测市场会是解药吗?并非如此。预测市场(尤其是嵌入式市场)实质是网络经济的渐进演变。在智能体、稳定币与可组合市场推动下,我们正迈向所有信息皆可定价依赖的世界。这应意味着虚假新闻将渐次消退,夸张言论难再滋长。创作者无需大量产出,个体也能为其消费的观点获得资本市场背书。这无疑是种进步。

与此同时,多数值得品鉴的事物或许永难货币化。商业既拥有放大美好的魔力,也具备同时将其摧毁的能力。值得传世的人类艺术作品大多并非为大众分销而创作,它们生于逃离或表达的需要——有时兼而有之。若为《罗密欧与朱丽叶》设置预测市场会更好吗?我不得而知,或许罗密欧本人会有见解。

尽管预测市场令人振奋,但我们注意力的某些角落终将抵抗商业化。譬如手写情书从不植入广告。

借用近日我心仪哲学家的箴言:自由常存于刺激与回应之间的缝隙。并非所有媒介内容都会激发交易,并非所有艺术形式都需要定价。互联网已显现这种分野:Twitter 上人们优化传播爆点,Substack 中的创作者则通过邮件列表与用户建立联结并畅所欲言。紧密社群正是对抗当代注意力经济巨轮高速碾压的抵抗力量。

当预测市场嵌入媒体,这种动态将如何演变?

我不知道,但就目前而言,趋势已清晰可见:注意力经济进阶的底层组件已然就位,我们正见证交易经济的诞生。

免责声明:本文章仅代表作者个人观点,不代表本平台的立场和观点。本文章仅供信息分享,不构成对任何人的任何投资建议。用户与作者之间的任何争议,与本平台无关。如网页中刊载的文章或图片涉及侵权,请提供相关的权利证明和身份证明发送邮件到support@aicoin.com,本平台相关工作人员将会进行核查。