作者:MONK

编译:Tim,PANews

过去一年,加密推特上涌现出大量加密原住民,他们不断哀叹行业现状、贬低我们这个领域和资产类别的创新价值。这些批评确实指出了一个客观事实,也常常加密领域的真实困境。但我觉得这种悲观情绪有些矫枉过正,彻底滑向了末日论调。

在我看来,加密悲观主义虽出于好意,却是一种危险且被误导的心态,如今这种现象已大行其道。本文将通过审视当前发展阶段来反驳这种悲观论调,实际情况并非如某些人渲染的那般暗淡。

首先,让我们确立一些共识基础:

- 目前大部分代币和代币经济学存在设计缺陷

- 低质量的项目建设者日益增多,正在稀释真正建设者的价值

- 欺诈和敛财手段层出不穷

- 真正有价值的协议在整个加密领域中只占极小比例

- 具备投资价值的代币凤毛麟角

- 协议治理往往效率低下

- 行业仍有大量遗留问题亟待解决

这些问题的根源主要在于以下几方面:

- 我们正处在一个监管框架尚不明确的阶段

- 加密技术大幅降低了资产创建和获取的门槛

- 但行业发展过程中,却始终存在让不当行为获利的现象

庆幸的是,这些问题都可以解决,或者说是一个开放但不成熟行业发展的必然产物。在内心深处,我想我们都明白这一点。

我认为近期加密市场的悲观情绪持续发酵并爆发的真正原因是,市场参与者越来越难获得超额收益。这导致出现了一种“钝刀子割肉”般的沮丧与不耐烦情绪。

这种悲观情绪与创新匮乏无关,而是完全由加密资产的不良结构产生的。

我们先回顾一下我们所取得的成绩:

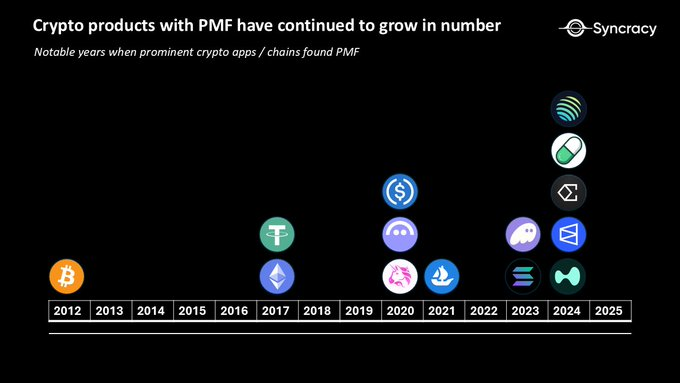

我认为这些加密产品已经找到了产品市场契合点,或者至少为已实现PMF的加密垂直领域开辟了道路。这样的产品虽然不多,但随着每个建设周期的推进,在基础设施不断完善和知识复合积累的过程中,我们正创造出更多具有实际价值的产品。

你们当中或许有人看到这张图表后会明白好事多磨,可能实际发展轨迹也没有最初预想的那么糟糕。但相反地,也可能有人会不以为然地说"这也没什么了不起的"。

对于后者,请允许我向你展示:

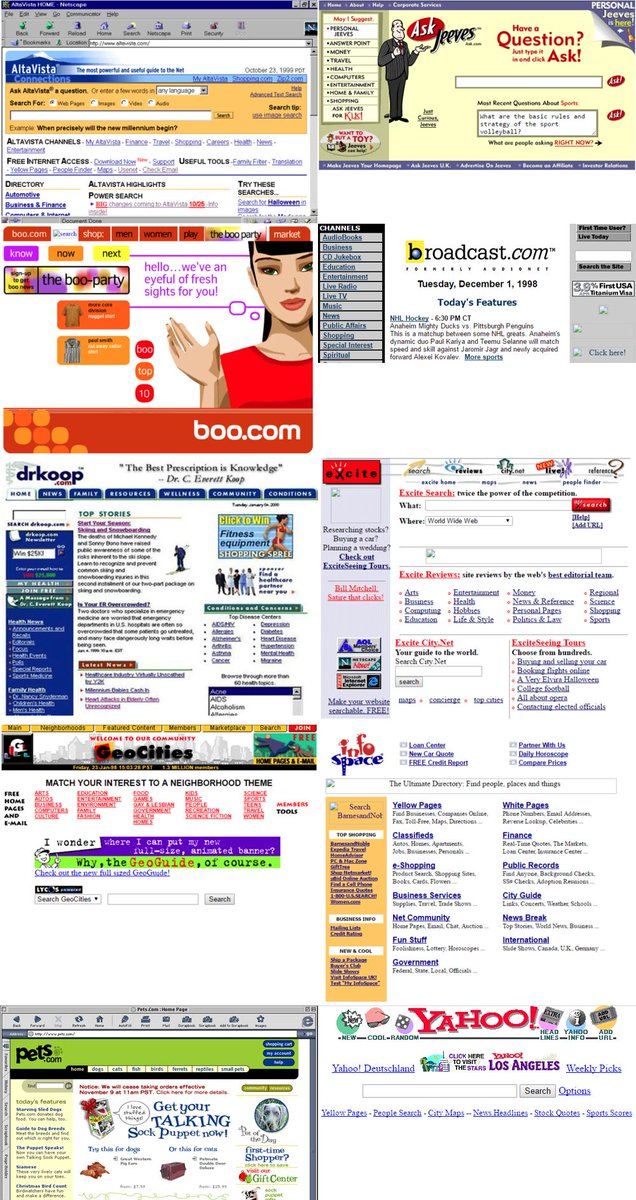

你大概不认识它们。这些是互联网公司时代早期网站的古老主页。当然,它们与我们现在熟知且热爱的互联网完全不同。

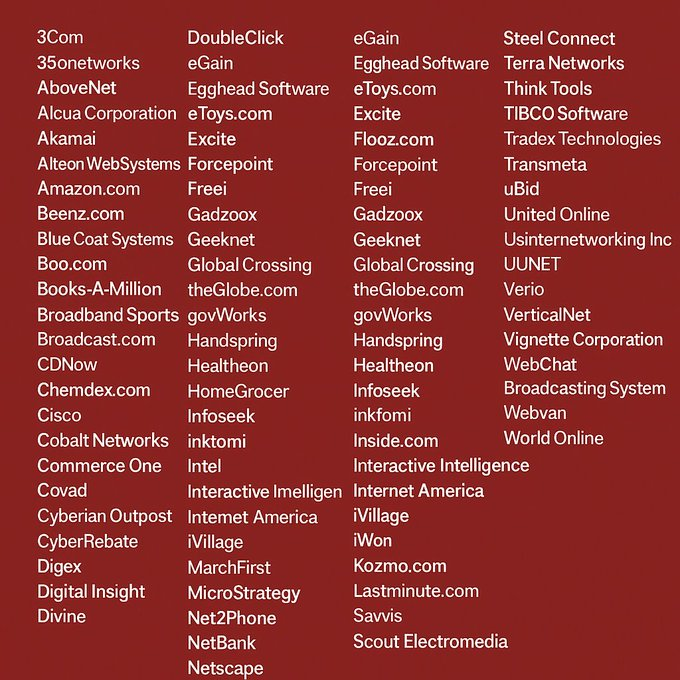

以下为互联网泡沫破裂以来失败的部分上市公司案例(来源:维基百科):

亚马逊股价在两年内从107美元的高点暴跌至7美元的低点,跌幅超过90%,直至2010年才得以回升。

风险投资领域的真实"失败"案例数量要高出几个数量级。有数千家未能实现IPO的企业,很可能让风险投资者的大部分收益分成都打了水漂。

不过值得庆幸的是,我们最终收获了这些标杆企业:

- 亚马逊——成立于1994年7月5日

- Netflix——成立于1997年8月29日

- PayPal——成立于1998年12月

- 谷歌——成立于1998年9月4日

- Facebook——成立于2004年2月4日

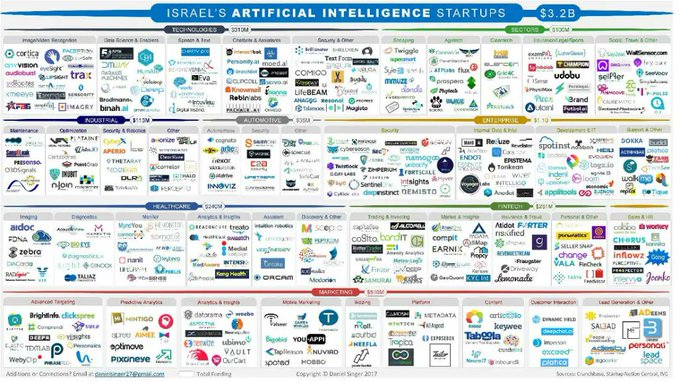

同样地,人工智能作为一种创新技术类别和增长叙事当之无愧地备受关注,但如果在十年后我们看到同样的幂律生存法则,我也不会感到意外。

这些是2020年刚从以色列崛起的头部AI初创企业。

如果头部科技类别中99.9%的投机者都失败了,为什么在加密领域这一现象反而如此令人痛苦?

这是因为我们几乎把所有项目都变成风险投资,给每个项目都贴上公开交易代码。我们允许任意开发者在没有尽职调查的情况下推出可行的、可投资的“初创项目”,导致可投资的“公司”数量急剧膨胀。这使得大量散户亲身体验到投资低命中率资产类别的感受,只会进一步加剧人们对加密货币日益增长的负面情绪。

试想一下,如果每个互联网创业者都能仅凭半成品项目,就直接向一群狂热的散户募资,省去种子轮、私募到IPO的流程。再设想加上Pump.fun平台,连产品都省了。

当然,我们的资产类别将充满雷区,股票随时准备暴跌90%。

我们到底做了哪些成绩?

如今,比特币已成为价值2万亿美元的资产,而距离它被一位身份不明的创始人作为密码朋克的白日梦推出,仅过去了短短16年。

自我们首次拥有可编程智能合约平台以来的这十年间:

我们构建了能够抵御第三次世界大战级别冲击的点对点互联网,守护着数万亿美元价值的安全。

我们打造了性能远胜从前的升级版网络,一键即可无需许可地创建资产,每日支撑着数十亿美元的去中心化现货交易量。

我们让全世界都能持有代币化美元,并能以近乎零成本的方式即时向任何人进行任意数额的转账。

我们将借贷、被动收益等金融基础功能带入链上世界。

我们建立了透明无国界、无需身份认证的衍生品交易平台,其交易量媲美Robinhood,并将几乎全部收入返还给代币持有者。

我们正在重塑市场结构,创造资产买卖多空的新模式,同时开创了预测市场、永续合约等全新资产类别。

我们让价值六位数的JPEG数字藏品成为现实。

我们孕育出荒诞而充满活力的网络社群,让meme代币的估值超过了上市公司。

我们开创了IC0、bonding curves等全新的资本形成模式。

我们正在探索实现金融与货币隐私化的创新路径。

正如我经常说的那样,我们已经为每个能上网的人提供了一个新兴选择,可以替代他们因国籍而被迫接受的金融体系。我们的选择虽然年轻,但更加自由开放、充满乐趣。

我们每年都为市场提供投资划时代技术的机会,估值却低如白菜价。投资者只需在纷繁信息中去伪存真。

我们Syncracy团队认为,加密领域的"FAANG"已初现端倪,今后每一两年都会有新的可行竞争者崭露头角。

我经常用这句话来帮助我们审视这个行业:"我们对未来的直觉是线性的。但信息技术的现实是指数级的,这造成了天壤之别。如果我线性地走三十步,只能走到三十。如果我指数级地走三十步,能走到十亿。"——Ray Kurzweil《奇点临近:当人类超越生物学》

我们期待加密货币每年都能取得线性渐进式发展,并将资金投入一堆毫无价值的吹嘘者身上,期盼今年能比往年获得更丰硕的成果。

而这终将导致许多人的失望与亏损。即便如此,当每个所谓"真正"的技术项目都经历过同样成长阵痛时,持续不断的末日论调及对项目发展的指摘并不合理。只不过在加密领域,这种阵痛更为剧烈,因为我们所有人都成了切身利益相关方。

展望未来十年,其实我们谁也无法准确预测发展轨迹,我也不认为创新会按照我们设想的时间线推进。有些年份可能平淡无奇,而有些年份则会呈现井喷式爆发。完全有可能三年后,市场上会涌现出二十个达成产品与市场契合的协议,而不止七个。

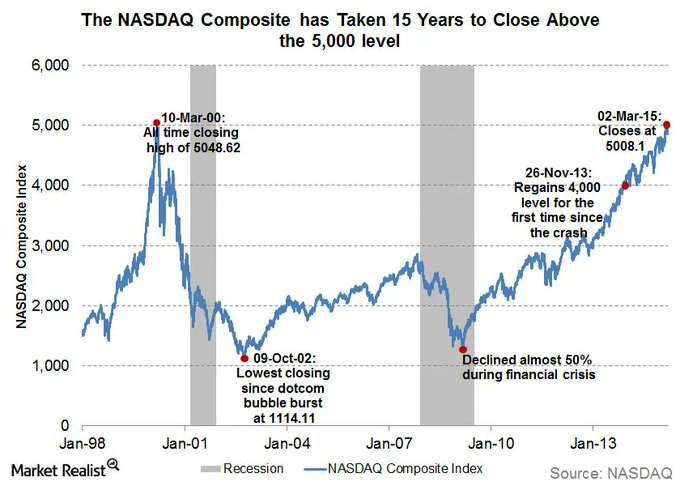

若想了解当年互联网先驱们的故事结局,请看下图,而我们整整用了15年才实现完全复苏。

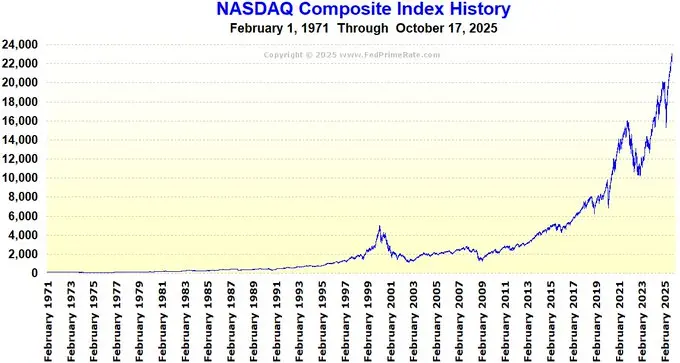

不过众所周知,自那以后的情况是:

然而就在老一辈、华尔街精英和美国政府高层人士终于开始关注并认可加密货币作为正式行业之际,我们许多早期参与者却似乎对这个使命的信念产生了动摇。对此我坚决持反对态度。

比特币依然是数字黄金,我们仍在打造新的金融基石,让世界变得更美好、更有趣。

对我们一些人而言,通过多种投资途径依然能获得超额收益。

选择加密乐观主义吧。

免责声明:本文章仅代表作者个人观点,不代表本平台的立场和观点。本文章仅供信息分享,不构成对任何人的任何投资建议。用户与作者之间的任何争议,与本平台无关。如网页中刊载的文章或图片涉及侵权,请提供相关的权利证明和身份证明发送邮件到support@aicoin.com,本平台相关工作人员将会进行核查。