撰文:Joel John,Decentralised.co

编译:Yangz,Techub News

前言:加密货币生态系面临过度金融化的风险,难以突破初期发展实现规模扩张。下一代能够实现规模化的产品,其交易功能将只是产品特性中的一小部分。要使 Web3 应用实现规模化,我们需要构建能让用户因非交易因素而持续使用的产品。正如互联网中只有 1% 的用户会发布内容,未来可能只有 1% 的用户会在 Web3 原生应用中进行交易。加密货币不仅是一种文化,也是表达媒介。若想推动整个行业实现规模化,创业者必须同时聚焦这两个维度。

我常想,米开朗基罗在绘制西斯廷教堂穹顶时,脑海中究竟思索着什么。这无疑是人类历史上最伟大的艺术瑰宝之一,但最初他却对这份委托避之不及——于他而言,真正的艺术属于大理石雕塑。锤凿、石材、人体形态,那才是他真正驰骋的天地。

接到这项任务时,米开朗基罗正因未能如期完成一位已故教皇陵墓的雕塑而负债累累。另一边,教皇尤利乌斯二世则委托他为教堂绘制壁画。米开朗基罗将这一任务视为对手设下的陷阱,因为这项工程极其艰巨,一旦失败,必将沦为笑柄。他陷入两难境地,夹在一位已故教皇和一位在世教皇的委托之间,进退维谷。

然而,在那个年代,想必谁也不能直接走到天主教会领袖面前说一个「不」字。于是他接下了委托,从 1508 年到 1512 年,整整四年时间,他都在绘制那一片穹顶。他对这份差事厌恶至极,甚至写了一首诗,把自己形容成一只蜷缩着身体的猫。而最让我为之关注的是他诗中的这一段:

「我的画是死的。

乔万尼,请为我捍卫它,守护我的尊严。

我不属于这里——我不是画家。」

这一切,或许对任何将生命奉献给艺术的人来说都不陌生:拖延的截止日期、不得不做违背初心的工作,以及对自己价值的怀疑。但值得我们记住的是,在说出「我不是画家」的同时,这个人正在创造文化与历史。

你注意到诗中提到的那个名字了吗?乔万尼?指的是乔万尼·达·皮斯托亚(Giovanni da Pistoia)。但对我们来说,还有另一位更值得关注的乔万尼——乔万尼·美第奇(Giovanni Medici)。他是米开朗基罗的童年玩伴,他们一起长大。少年米开朗基罗正是在洛伦佐·美第奇的资助下,进入了美第奇宫。

美第奇家族是中世纪欧洲显赫的银行世家。我们不妨把他们看作是 15 世纪的摩根大通或软银——只不过,他们其实是文艺复兴背后的金融架构师,是这场游戏的「教父」。

距今 520 年后的今天,我坐在这里书写米开朗基罗,一部分原因正是当时一些极具影响力的银行家站在了他的身后。纵观历史,资本或金钱始终与艺术暧昧交织,共同塑造了我们所认同的文化。大多数被社会推崇的艺术瑰宝,背后都有巨额资本的注入。米开朗基罗或许并非那个时代最杰出的艺术家。历史上也许有无数更擅长捕捉人类情感的艺术家,随时间悄然湮没。一部分是因为他们从未进入资本的核心圈,另一部分则是因为有些艺术家把最好的作品永远留在了草稿箱里。(请发表出来吧!)

当你将这一切与现代媒体的运作方式联想到一起时,就显得更加有趣。我们这个时代的「西斯廷教堂」并不在欧洲,而是在互联网上。你每天登陆 X、Instagram 和 Substack,就是在走进这些教堂。而我们时代的「米开朗基罗」们不再等待美第奇家族的眷顾,但他们确实希望算法能站在自己这一边。现代社会的「美第奇」们选择买下整座教堂,并把他们的脸贴在上面。就像马斯克在收购 X 后的几个月里,就大幅提高了自己发帖的浏览量。新神们正在建造属于他们的教堂。

技术可以加速文化变革的步伐。在这个九秒短视频的时代,模因(memes)就像构建文化的乐高积木。但它同样依赖资本来实现规模化。如果没有数十亿美元的资金投入,如果没有那些保护创始人免因平台内容而入狱的法规,我们根本不会谈论像 Facebook 这样的平台。试想一下,你能否因为远房叔叔周五晚上发了一张种族主义梗图而起诉扎克伯格?

如今,技术已成为改变文化的杠杆,它扩展了人类表达自我的方式。所有技术都在改变人们表达的媒介的同时,为文化留下自己的印记。

我一直在思考技术、文化和资本是如何随着时间交融的。一项技术实现规模化的过程中,会吸引资本涌入;而在这个过程中,技术也会逐渐收敛自己的表达方式。例如,我们不再主张激进的去中心化,转而讨论加密领域更优化的单位经济;我们不再抨击银行是邪恶的,反而称赞它们如何分发数字资产。这种转变让我非常着迷,它影响着一切,包括从创业者的融资推演,到首席营销官如何定义品牌叙事。

但在深入这一点之前,让我们先简单回顾一下媒体本身的演进历程。

演进

人是一台表达的机器。从我们学会用树叶挤出的汁液在洞穴里留下涂鸦的那一刻起,我们就一直在留下我们意欲表达的印记——描绘动物,勾勒神祇,刻画爱人,寄托渴求与绝望。当表达媒介逐渐形成网络,人类的表达也变得更加鲜活生动。

您或许未曾留意,我们的标志中有一台印刷机——那种手摇式的印刷机。这不仅是对古腾堡的致敬,也是对信息传播中潜在反讽的隐喻。十五世纪末,当古腾堡印刷出第一本《圣经》时,他几乎不会料到自己的发明将如何彻底点燃信息传播的革命之火。

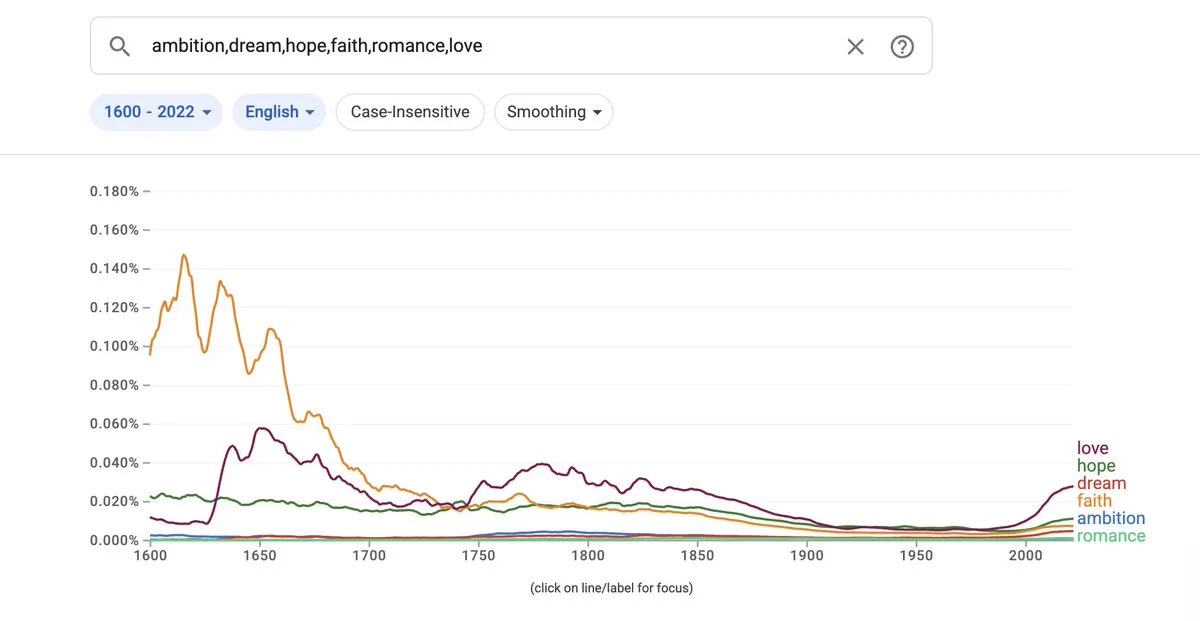

例如,到了 17 世纪,年鉴(或内容艰深的科学文献)已成为欧洲一种主要的读物形式。印刷术带来思想的高效传播,正是推动科学革命的重要力量。从此,人类得以自由宣称「地球并非宇宙中心」,而不会再因言获罪。

从上图可见,文学作品中涉及「信仰」的引用逐渐减少,取而代之的是「爱」这一主题。当然,这并不意味着整个欧洲放弃了宗教、转而追求更好的人生伴侣,而是传播媒介的本质发生了根本变化。最初用于传播信仰的工具(印刷机),反而可能加速了信仰的衰落。

印刷机象征着一项技术或信息媒介一旦被启动和释放,其应用轨迹便可能超出最初的预期。

它使文字媒介从公共产品转向私人领域。约在 18 世纪,人们逐渐不再大声朗读,转而开始在卧室的寂静中默读。这一转变合乎逻辑,因为在印刷媒体普及之前,书籍与识字能力并不常见。因此,那时的阅读是一项社交活动,人们聚在一起,由一人手持书本大声朗读。而随着书籍价格逐渐下降,贵族阶层也有了更多闲暇时间,默读变得越来越普遍。

当时,由于无法控制书籍传播的思想,社会甚至出现了一定程度的道德恐慌。家长们担心青少年把空闲时间耗费在阅读爱情题材上,而非投入工业革命。显而易见的是,媒介从公共事务转向了私人领域——从寺庙雕塑和修道院中的公开展示,转为私人手持的印刷册子。这一转变也改变了所传播思想的本质:内容从深具宗教性转向科学、浪漫与政治主题。而这些领域的思想,在印刷媒介出现之前,几乎无法通过私人话语广泛传播。教会、国王和贵族阶层根本没有理由去出版关于「权力如何运作」的论文。

这可能也促成了 18 世纪末的政治动荡——当时法国和美国都认为变革统治方式的时机已经到来。当然,我们不必过度纠缠细节,因为还有一个世纪的媒介演进有待梳理,包括广播、电视,以及精彩的互联网本身!

货币化的本质将改变媒体在接下来一个世纪中的运作模式。广播和电视这类媒介产品,依赖的是在任意特定时刻尽可能多的听众或观众同时收看。这意味着内容无法只专注于某个孤立的小众领域。黄金时段的电视节目几乎总是新闻简报而非香艳爱情故事,因为这正是家庭集体观看的内容。此外,所传播的观点几乎总是与当时社会可接受的内容保持一致。(《王冠》中的这一场景完美地捕捉了电视作为一种媒介如何拉近女王与人民的距离。)

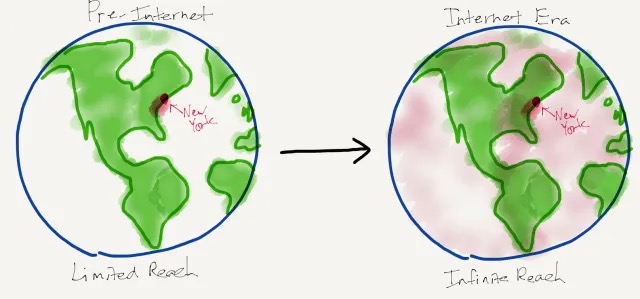

Ben Thompson 在他关于永无止境的利基市场的文章中,精彩地捕捉到了这一转变。在 1960 年代,我可能根本没有渠道去撰写关于新兴技术(比如借记卡)的内容,并在网络上找到足够多的受众。作为创作者,我只能专注于满足特定地域受众的需求。互联网彻底改变了这个局面,它让我能够找到全球范围内对数字经济感兴趣的人。我们的受众来自162个国家,这完全得益于网络的力量。这种规模也影响了文化的传播方式。

J·K·罗琳的《哈利·波特》、Jay Z 的专辑《Blueprint》以及 Dr Dre 的耳机之间存在着共同的特性。它们都是精美的艺术创作,但通过人气的累积,最终成为了资本汇聚的中心。在这个过程中,它们形成了一个良性循环:资金帮助传播艺术,艺术反过来又助力资本增值。但这些转变背后有一个共同的要素,那就是技术。

YouTube、Kindle 和 Apple Music 等平台帮助将他们的作品传播给全球受众。文化不再以他们所在的城市为中心,相反,是一个国际受众群体在消费并认同的艺术。这极大地扩大了受众规模,从而改善了单位经济效益;而这些平台也反过来从这些产品的用户中获益。

当你试图为产品吸引大量用户时,共同的文化是最有效的抓手。我曾写过 SuperGaming 如何利用知名品牌的IP来实现游戏规模化。截至本文撰写时,他们的下载量已略超 2 亿次。

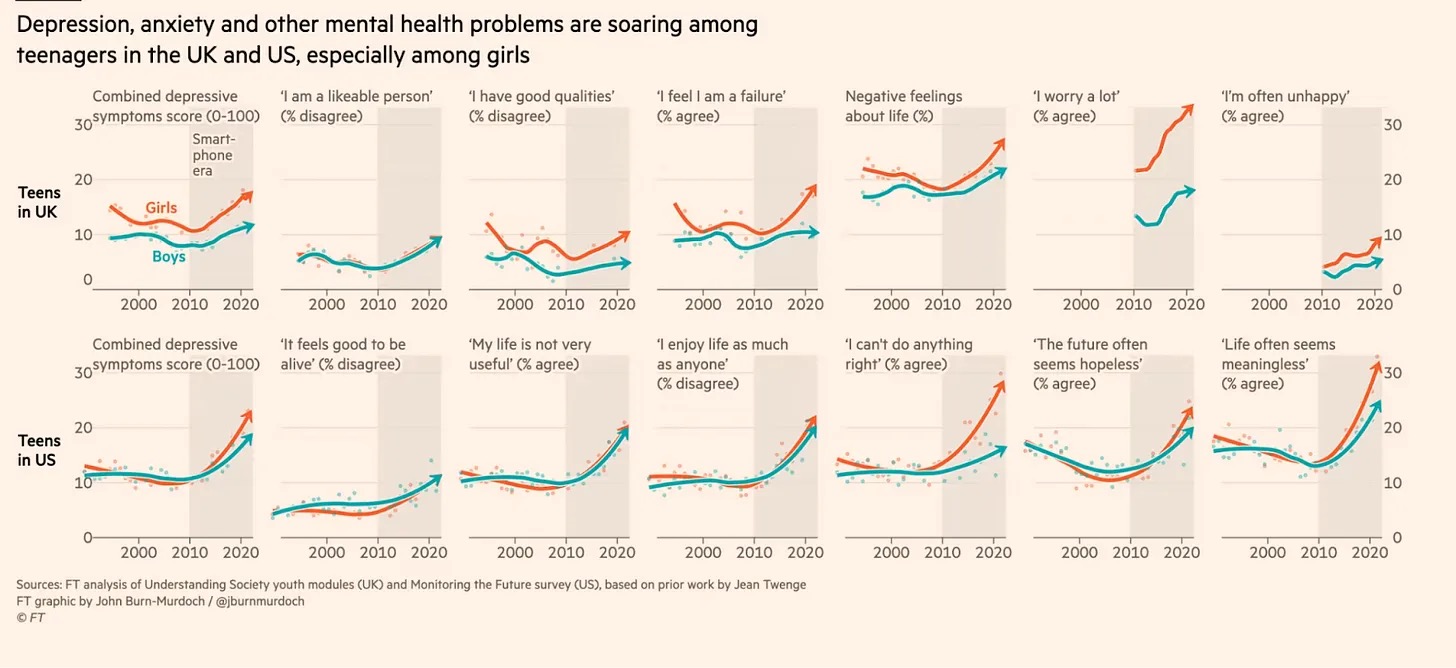

在人工智能和算法推荐的时代,文化趋向于集中化。如今的青少年不再主动搜寻新媒介,而是可能陷入内容漩涡,这些内容会进一步强化其既有世界观。大语言模型(LLM)加剧了这一风险——用户不再接触人类创作的媒体片段,而是与强化固有观念的聊天机器人对话。这可能导致包括自杀在内的致命后果。但另一方面,同样的工具也正日益被用于心理治疗。

这正是互联网技术的双重性体现。一方面,它让印度小镇男孩能够发现最优秀的艺术家,并立志长大后成为他们;另一方面,它也是传播恶劣观念的最佳温床,让人陷入不断强化的内容漩涡。这就是为何社会日益撕裂的原因,我们获得的不是对话,而是算法强化。

我们拥有的不再是知识传承,而是内容碎片。为了在小圈子里获得传播力,我们牺牲了深度。只要能带来点击量,谁又在乎真相?

当每个人只有十五秒成名时间时,我们将故事的细腻质感置换为洗脑旋律和炫目瞬间。那些传承世代的故事、情感与美德,被压缩成会议间隙获取多巴胺的快捷方式。人类体验变成了无止境的滑动刷新,就像在现代赌场里持续拉动老虎机杠杆,寻找能引发共鸣的内容。祖母曾经讲述给孙辈的故事已然消失,如今由 Google Gemini 生成,因为再没有人愿意付出时间和耐心。

我们将实体情书换成了约会应用上的俏皮搭讪话术——用努力创造的有限实体,交换机器生成的无限虚空。但这一切如何映射到加密货币领域?要理解这一点,我们需要审视这个行业的演进历程。

变革

从米开朗基罗到 Jay Z,从美第奇家族到软银,资本助力文化规模化的趋势已然明显。当文化获得货币稳定性时,更多人就会接受它。而印刷机、广播或网络等技术则帮助文化传播。资本既需要用于创造艺术,也需要用于建立传播渠道。

但是,当表达媒介本身就是货币时,会发生什么?这正是加密货币似乎难以解答,但价值数万亿美元的问题。

Crypto 最初的意图是用密码朋克价值观取代银行。考虑到中本聪发送比特币白皮书的邮件列表中的许多人都曾因其加密工作而陷入困境,这也就不难理解了。在 1990 年代初,出口加密软件被好比出口核武器。因此你可以理解早期为何对政府存在根深蒂固的怀疑和仇恨。

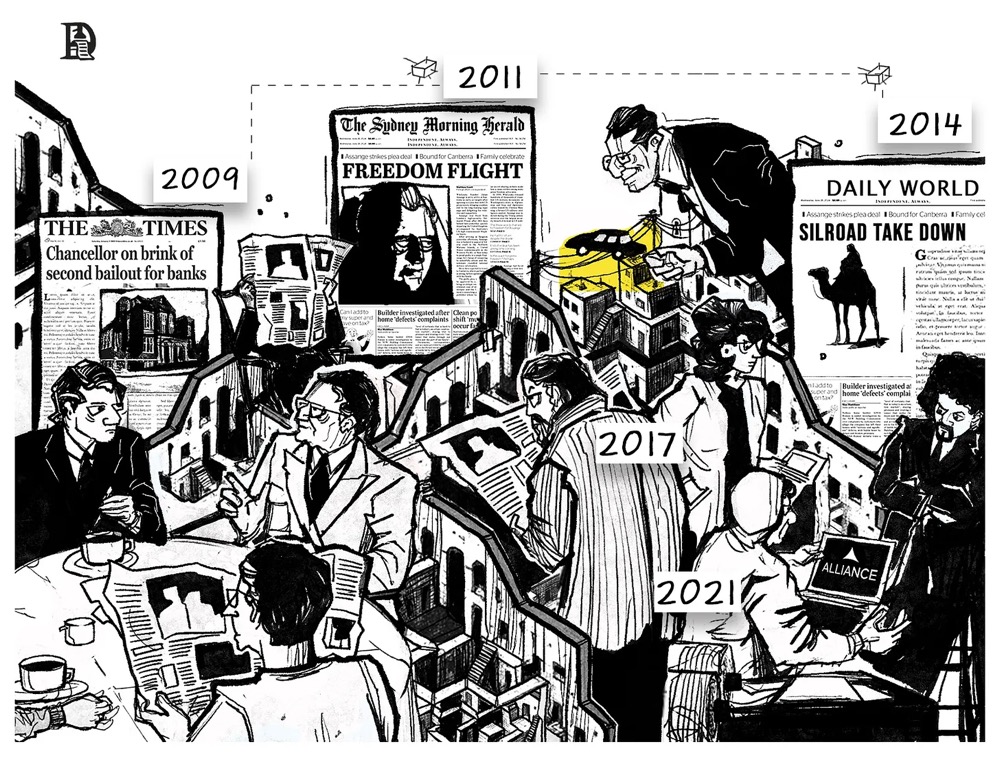

比特币的早期采用者并非金融科技爱好者,而是像 Silk Road 这样的毒品市场和像维基解密这样被银行拒之门外的公司。当维基解密因被 PayPa l封禁而接受比特币时,中本聪暗示他们捅了马蜂窝。当时还是 2011 年,比特币仍处于边缘地位。作为一个行业,加密货币领域通过 2014 年以太坊的 ICO 开始引起关注。2017 年 3 月 Cosmos 的 ICO 则为后来试图将所有东西都搬上区块链的繁荣奠定了基础。

Uber?上链。Tinder?没错,上链。地方政府?也需要上链!我们要把所有东西都上链并代币化,因为世界需要更多去中心化。(开个玩笑,但带有一丝悲伤。)

在 ICO 期间,两个因素发挥了作用。首先,以太坊上的智能合约使得发行、转移和交易资产变得容易;其次是一个新颖的想法,即链上资本形成。创始人可以绕过邪恶的风险投资公司,从「社区」筹集资金。或者,从打算出售代币获利的人那里筹集资金。

ICO 让风险投资公司能够获得股权投资的流动性,同时让零售参与者参与进来。当时的伟大承诺是风险投资作为一种商业模式将被颠覆。那时,文化围绕着资产(通常是代币)的共享所有权和分布式治理(通常通过DAO)如何带来更好的结果展开。如同金融市场的许多章节一样,那个时代充满了鲜明的乐观主义。直到资产价格下跌。

随着市场的发展,加密货币用户分化为两种类型:一类是量化交易者,另一类是由「farmers」组成的普通用户。量化交易者大多是成熟的交易者,他们会利用资金池、信息渠道和对金融的普遍理解来创造财富。而「farmers」是加密货币中的传统用户,他们为协议贡献原始劳动。我认为我自己就是一个 farmer,因为我的大部分加密货币来自对协议的劳动贡献(以 IP 的形式)。此外,Farmer 的长尾用户是那些会为空投付出额外努力的人。

那时,你甚至不需要发行代币。你可以只称它们为积分,然后贩卖一个梦想。然而,随着冰冷残酷的熊市到来,我们从想要推翻政府变成了希望获得空投补贴。

突然间,一切不再关乎去中心化,而是关于哪种代币能被认为最具价值。这与媒体本身的演变如出一辙。正如我之前解释的,从私人消费媒介转变为社会声誉媒介。ICO 热潮在 2019 年冷却下来,没有人能再通过简单发行代币筹集资金。

然而,信号机制也在演变。市场开始根据哪些风投机构投资以及哪些交易所可能上市该代币来定价。

就像任何处于婴儿期的行业一样,我们在摸索中寻找自己的声音。我该叫每个人「ser」吗?我真的应该参加这个 DAO 电话会议吗?谁在乎呢。我们见证了创始人用 DAO 代币购买豪宅,见证了 Snoop Dogg 在元宇宙中购买房地产。也许我该去看看他的地块,检查 Dr Dre 是否还是那个 Dr D.R.E。

我们把 Discord 聊天中的一大群成员误当作社区。我们争论说代币就是产品,其价格是产品市场契合度的标志。我们忽视了估值数十亿美元的协议通常每天产生不到 100 美元收入的事实。我们混淆了创始人讨论问题的能力与他们执行解决问题的能力。最重要的是,我们把技术术语误认为是新颖性和能力的标志。当比特币在 ETF 热潮后上涨而大多数山寨币却未跟上时,我们清醒地认识到了这一残酷现实。

2024 年 Meme 币的复苏象征着一个市场觉醒的认识:波动性一直都是真正的产品。只要数字上涨,并且这些资产发行方式存在公平感,人们就会来交易。在 WIF、Fartcoin 和各种毫无意义的资产之间,我们意识到有时投机资产也是一种表达媒介。所有这些资产中的共同情绪传递着相同的信息,也就是对利润的渴望。

加密文化从关注意识形态或技术转变为关注它所释放的行为。焦点转向了交易。如果区块链是资金轨道,那么核心目的应该是快速高效地移动资金。其他一切都是干扰。只不过,在此过程中出现的替代方案正幸福地凝视着我们,这些方案显示出加密领域正在形成平行文化的迹象。

大多数实现规模化的产品都利用了在外部看来可能很奇怪的行为。Layer3 很容易被误认为是空投「猎手们」使用的平台。然而,如果仔细研究他们的业务,就会发现他们已经为数百万用户接入 Web3 建立了一个完整的解决方案。他们提供链上声誉工具、钱包、交换功能并支持最多数量的链。这个原本可能被视为任务平台的产品,如今已成为早期产品增长的决定性工具。(我这么说是因为我们自己的初创公司投资组合也经常使用它们)。

同样地,NFT 曾被认为「已死」。但 Pudgy Penguins 却证明了完全相反的事实。他们与沃尔玛合作创造了超过 1000 万美元的收入,该品牌资产已获得近 1200 亿的浏览量。Pudgy 采用了一种加密原生的基础元素,却以完全不同的方式使其具有相关性。他们与零售店合作,并利用 Web2 社交网络来吸引关注。

这两个产品都引发了一个问题:什么才是加密文化?是无脑的 Meme 币投机?是每天都在永续交易所被清算?或者是将全部家当押在昨晚刚发布的代币上,因为人工智能将颠覆就业市场,而我们只有不到两年的时间来逃离永久的中产阶级?

市场已经给出了答案。加密技术既是一种表达媒介,也是一种交易文化。消费者已经接受了其作为稳定价值转移工具的能力,这就是稳定币成为全球资金流动主导机制的原因。但与此同时,它也拒绝了一些其他想法。例如,Play-to-earn 已经灾难性地消亡。尽管我很希望看到不同,但内容代币目前也毫无进展。我每天都会查看朋友 Instagram 上分享的内容,却不知道自己在 Zora 上的内容价值几何。(这很可悲)。

就像没有一些冒犯性言论就不存在真正的言论自由一样,没有不良行为者利用市场,全球范围的资源协调也可能无法存在。在这两种情况下,行为都会产生后果。如果做得太差太久,就不会有人再听你说话或购买你发行的资产。具有讽刺意味的是,Crypto Twitter 可能同时面临着这两种后果。

重要的是要承认,Crypto 的进化轨迹与大多数媒介的演变如出一辙。我们不必知道成千上万本变得无关紧要的书籍,网络上也充斥着数百万个无人知晓或关心的博客。社交媒体之所以有效,是因为人们表达的内容在一天内就会消亡。加密资产也会发生同样的情况。有超过四千万种代币,其中许多将回归其公平价值——零。内容代币也许有一天会被记起,就像人们经常怀念 2021 年的 NFT 或 2017 年的 ICO 代币一样。

无关紧要才是大多数事物的常态——除非有文化参与其中。文化通常由其沟通方式来定义,而用词决定了我们感受和理解周围世界的方式。直到 2021 年,人们还可以使用行话说话。然而,当我们突破核心小众的边界时,我们将不得不减少使用行话,更多地使用能引起人们共鸣的语言——这也是我们在 Decentralised.co 一直试图完善的艺术形式。

例如,约会应用不能只谈论如何由 zk-proof 驱动,人们只想要约会;稳定币的竞争不在于它们支持多少个网络,人们只是在选择全球转账成本最低、速度最快的机制;消费者关心的是今天提供什么,而不是未来可能实现的各种假设层级。

我们的行业越接近消费品,就越需要能够用网络上普通大众能理解的语言进行沟通。由于语言的发展往往取决于一个人所属的群体以及彼此互动的频率,我们将不得不改变这些消费者的入门和留存方式。

新时代的美第奇家族将是注意力的商人,而新时代的米开朗基罗,将是定义资本流动的艺术家。

救赎

理解加密货币的一种方式是通过赌场和你社区咖啡馆的视角来看待。赌场确实是一个资金流速很高的环境——人们频繁地在各种产品上转移资金,但庄家往往是赢家。你不会看到人们在赌场长期驻留,至少大多数人不会。相反,社区的咖啡馆却日复一日地吸引着人们。

通常,同一批用户以咖啡为借口聚集在一起。他们分享故事和困扰他们的琐事。这个空间提供的宁静和快乐是吸引他们前来的原因。而在更宗教化的社会中,寺庙或教堂扮演着类似的角色。咖啡或信仰成为将人们聚集在一起的基质,但人们留在这里的原因远不止于底层产品。

文化是人们彼此分享的故事集合。但如今我们分享的故事往往是价格图表。当这些价格图表变红时,人们几乎没有动力「再次光临」。我们如何让人们持续光顾?我们有什么杠杆可以让这项技术跨越鸿沟?

要理解这一点,也许我们应该看看网络本身。有两种力量正在塑造网络:

- 其一是在人工智能和 LLM 时代创造的海量内容。当每个人都是创作者时,就没有人是真正的创作者。人们将需要拥有、货币化和分发其内容的机制。

- 其二是可验证性。无尽的 AI 垃圾在注意力经济(如 X 或 Instagram)中很有效,因为它能让人们保持更长时间的参与。更多的眼球,更多的点击,更多的美元。

加密货币能为互联网做的一切都可以归结为可验证性和所有权功能。这些想法并不新鲜,自 2023 年以来我们就在本出版物中讨论过。但不断变化的法规和资本配置者的态度是现在追求这些机会的主要原因。

网络一直是自由表达的工具。加密货币使人们能够拥有创造这些表达的渠道和网络,它还允许资产自由发行、交易和持有。当每个人都获得货币化表达自己的能力时,Meme 币狂热就发生了。

互联网兴起之初,大多数人惊叹于它如何赋能就业。然而,吸引零售用户使用互联网的主要原因并不是就业承诺,而是娱乐和交友的可能性。Meme 资产类似于加密货币时代的娱乐业,但由于相关损失,它们难以产生林迪效应。也许,并非一切都应该是交易。

事实表明,只有约 1% 的互联网用户会发布内容。如果将其与加密货币进行类比,那么可能存在这样一个世界:用户在使用应用的 99% 时间里不进行交易。找到将用户聚集在一起的方法,而不将交易作为核心价值主张,才是下一代消费应用的魔力所在。

那么,这会是什么样子?

以下来自社交网络和娱乐领域的一些早期观察。

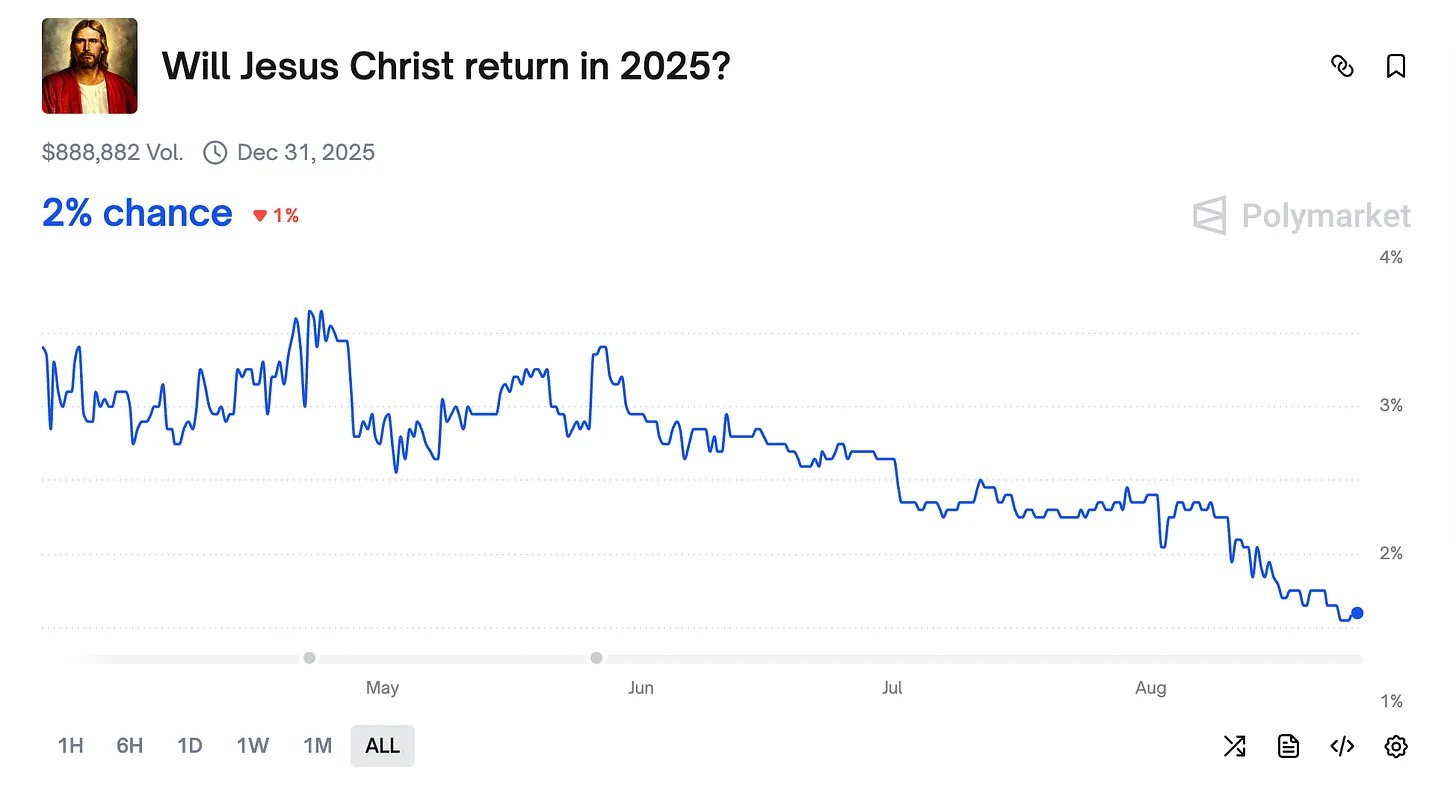

- 围绕预测市场构建的社交网络

目前,预测市场已经接触了大型创作者,建议他们将预测市场嵌入其内容中并获得部分交易费用。例如,推特即将将 Polymarket 集成到其信息流中。这种注意力和交易经济融合的模式将由加密轨道提供支持。

- 具备更优单位经济效应的音乐流媒体平台

目前 Spotify 为每次播放支付约 0.03 至 0.005 美元,部分原因是收入与降低订阅成本息息相关。允许创作者发行数字纪念品并从中获取收益,可能是提高这一数字的一种方式。例如,我很想拥有 Fort Minor《The Rising Tied》专辑的签名黑胶数字版。

也许,未来会有这样一个世界,黑胶唱片在链上发行,但之后可在链下兑换。这样的商业模式已经零星出现。你可以从 Courtyard 购买游戏卡包,但其社交或流媒体元素却是相互隔离的。

这并不意味着金融原语不重要。我们一直在讨论 Hyperliquid、Jupiter 及类似创收应用是有原因的。它们是现代版的美第奇银行。资本集中允许我们能够实验吸引注意力的新工具。但维持注意力的方法在于打造那些让人们因非投注原因而持续回归的产品。交易需要进化,超越单纯的投机。

所有这些都让我思考——文化究竟是什么?

它是我们珍视的故事集合,是与出租车司机在下班回家路上交换的巴基斯坦歌曲,是我在 Instagram 上保存的 Kheer 食谱。当有人问起宝莱坞电影时,我会推荐《Jab We Met》、《Veer Zaara》或《Laapatha Las》,因为在我看来,它们很好地代表了文化。又或者,是我想去家人已去了三代的教堂祈祷,只因一位亲人未被诊断出疾病。

这些情境中都没有金钱交易。但存在着由共享故事和情感定义的基底将我们凝聚在一起。有一种归属感让事物变得无价。它们都是赋予生活价值的瞬间表达,是我身份的核心。瞬间的表达为生活的其余部分增添了密度。不知何故,同样的情感也体现在产品中。

长时间观察苹果的产品,你会追溯乔布斯在迪士尼时期的元素。拿起 iPhone,你会感受到他创造美好事物的渴望。正是这些点滴让你年复一年购买 iOS 产品,即使变化微乎其微。

Web3 产品很少能大规模复制这种基底。在 Web2 中,这是有意构建的。例如,Facebook 推出时并没有积分计划,它专注于常春藤盟校毕业生作为其基底。Quora 曾是获取硅谷开发者见解的最佳场所。Substack 仍然是网络上寻找文学作品的最佳之地。

Web3 产品有自己的基底。长时间观察 Pump.Fun 的信息流或 Polymarket 的讨论,你会看到一种新生文化正在形成,但就像任何处于婴儿期的行业一样,它难以持续。

还记得我说过网络将情书变成了不需费力的短信息吗?网络颠覆了人们寻找爱情的方式。截至 2023 年,40% 的情侣在网上相识。具有讽刺意味的是,这向我展示了技术的运作:一方面,它改变我们表达自我的媒介;另一方面,它增加了随机性的表面积,让美好的事情发生。

固守「加密货币只是投机应用」的认知,我们便放弃了可能存在的随机性表面积。也许是时候将加密货币视为一种表达媒介了。也许该为我们投入如此多生命的行业思考一种替代文化了。酝酿一场文艺复兴吧!

免责声明:本文章仅代表作者个人观点,不代表本平台的立场和观点。本文章仅供信息分享,不构成对任何人的任何投资建议。用户与作者之间的任何争议,与本平台无关。如网页中刊载的文章或图片涉及侵权,请提供相关的权利证明和身份证明发送邮件到support@aicoin.com,本平台相关工作人员将会进行核查。